Site X nennen Forscher den Ort, an dem sich möglicherweise eines der größten Rätsel der frühen amerikanischen Geschichte aufklären lässt. Das erinnert ein bisschen an die Mystery-Serie "Akte X". Und so verkehrt ist das gar nicht, denn mysteriös ist das Verschwinden der ersten englischen Siedler in der Neuen Welt bis heute.

Niemand weiß, was vor mehr als 400 Jahren mit den 117 Männern, Frauen und Kindern passierte, die als erste größere Vorhut auf der Insel Roanoke vor North Carolina eine Kolonie gründeten. Sie könnten von Indianern angegriffen worden sein oder sie starben an einer Krankheit. Manche von ihnen könnten in der Not Zuflucht bei in der Nähe lebenden Indianern gesucht und sich mit ihnen vermischt haben. Oder - und das ist die neue Theorie - zumindest ein Teil von ihnen könnte sich ins Landesinnere zu Site X zurückgezogen haben.

An jenem Ort, den man nahe dem Zusammenfluss von Chowan River und Salmon Creek über eine staubige, zwischen Sojabohnen-Feldern hindurchführende Straße erreicht, fand das Team des amerikanischen Archäologen Nicholas Luccketti von der First Colony Foundation grün schimmernde Teile von Keramik und Steingut, zerdrückte Metallnieten, Gürtelschnallen, Haken, um Felle zu strecken, Nägel und sogar zwei Teile eines englischen Gewehrs. Für sich genommen ist das nicht spektakulär, doch die Funde lassen sich den Siedlern der "verlorenen Kolonie" der ersten Engländer zuordnen.

Scherben eines Kruges stammen aus North Devon in England, darin haben die Siedler auf Seereisen einst gesalzenen Fisch aufbewahrt. Die Küchengefäße stammen aus den Grafschaften Surrey und Hampshire - es handelt sich um typische Gebrauchsware aus dem 16. Jahrhundert. Möglicherweise sind sogar Scherben von Steingutflaschen aus deutscher Herstellung darunter, aus einem Betrieb in Frechen. Hier sind sich die Forscher noch nicht sicher. In jedem Fall haben die Archäologen neue Puzzlesteine zur Lösung der Tragödie um die "Lost Colony" entdeckt, die sich im Jahr 1587 oder kurz darauf in der Neuen Welt abgespielt haben muss.

Als der Landvermesser, Aquarellmaler und Gouverneur John White aus England im Jahr 1590 auf die Insel Roanoke vor der Küste von North Carolina zurückkehrte, waren alle Menschen verschwunden, die er dort drei Jahre zuvor zurückgelassen hatte. Seine Tochter Eleonora, seine Enkeltochter Virginia, das erste englische Kind, das auf amerikanischem Boden geboren worden war, und auch die restlichen Männer, Frauen und Kinder, die hoffnungsfroh mit ihm gestartet waren, um im Jahr 1587 für die britische Königin Elisabeth I. den neuen Kontinent zu kolonisieren. Die Siedlung Raleigh war verlassen.

Die Siedler waren wie vom Erdboden verschluckt, der Rückkehrer entdeckte nur eine mysteriöse Inschrift

White entdeckte nur noch eine mysteriöse Inschrift: Jemand hatte "CRO" in einen Baumstamm gekerbt. Möglicherweise war damit Croatoan gemeint, der Name einer nahegelegenen Insel, die heute Hatteras heißt und zu einer Reihe vorgelagerter Inseln gehört, die man heute Outer Banks nennt. Roanoke lag geschützt dahinter in einem Meeresarm, ein scheinbar guter Platz für eine Kolonie. White selbst erzählte später, er habe auch das ganze Wort "Croatoan" entdeckt, eingeritzt auf einer mannshohen Holzplanke im Fort - aber ob das stimmt, ist bis heute ungeklärt. Die Siedler jedenfalls waren wie vom Erdboden verschluckt, damals im August des Jahres 1590.

Konkrete Spuren der Lost-Colony-Siedler fehlten. Bis heute. Site X ist eine vielversprechende Fährte. Die Siedlung könnte einst ein Außenposten gewesen sein, zu dem sich zumindest eine kleine Gruppe der verschollenen Siedler aufmachte. "Wir denken, dass dort maximal ein Dutzend Menschen für eine gewisse Zeit lebten", sagt Luccketti. "Die Ausgrabungen liefern deutliche Hinweise, dass es sich um einige der Roanoke-Siedler gehandelt haben könnte." Stärkstes Indiz dafür sind die speziellen Keramiken aus England, die nur bis ins frühe 17. Jahrhundert hergestellt wurden und sicher aus der Alten Welt stammten. "Sie sind kolonialen Ursprungs", sagt Lucckettis Kollege Eric Klingelhofer, Historiker von der Mercer University in Macon.

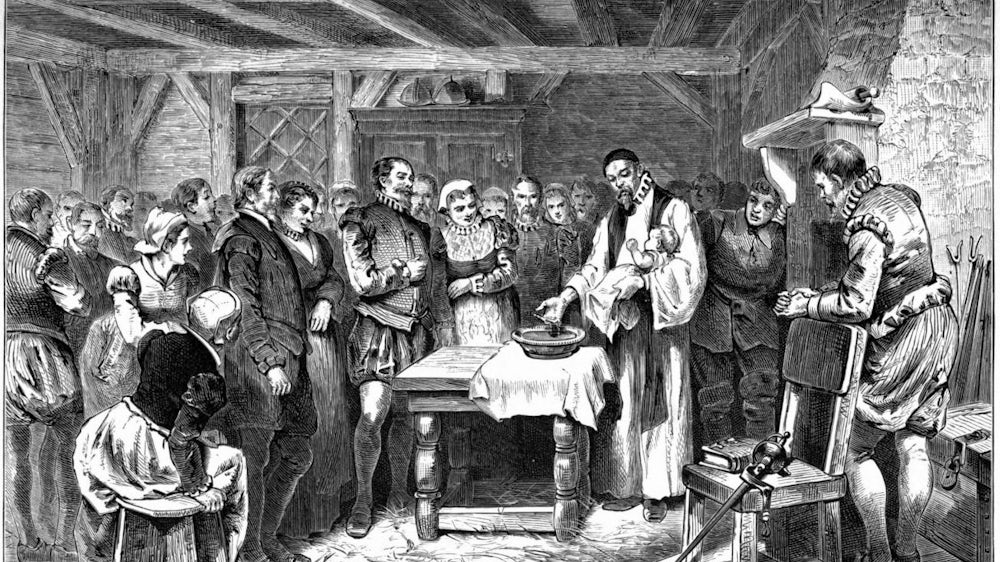

Im Auftrag der englischen Königin Elisabeth I. hätte North Carolina von englischen Bürgern besiedelt werden sollen. Die Queen betraute Sir Walter Raleigh mit der Mission, die Mitglieder von drei Expeditionen sondierten von 1584 an die Lage und bauten auf Roanoke eine erste Station auf. Bereits bei der zweiten Fahrt im Jahr 1585 war John White dabei, zeichnete Karten und malte Aquarelle der Ureinwohner, mit denen er die Daheimgebliebenen in England für neue Fahrten begeisterte. Im Jahr 1587 brach er schließlich in Raleighs Auftrag mit 117 Menschen Richtung Amerika auf. White wurde zum ersten "Chief Governor" in der Neuen Welt.

Doch sein Projekt stand unter keinem guten Stern. In der Neuen Welt gab es offenbar Spannungen mit Indianern. Warum White trotz der unsicheren Lage die Auswanderergruppe verließ und nach England zurückkehrte, ist nicht bekannt. Eigentlich wollte er 1588 mit einem Versorgungsschiff zurückkehren. Doch in Europa kam ihm und der Queen die Attacke der spanischen Armada unter Philipp II. dazwischen. White konnte sich erst 1590 wieder auf die Reise nach Amerika machen. Er musste während eines gewaltigen Sturms an Land gehen; dabei verloren sieben Männer ihr Leben. Und dann kam erst der größte Schock: Die Siedlung war verlassen.

Die aktuelle Ausgrabungsstätte ist der erste konkrete Hinweis auf den Verbleib der Siedler. Der Fundort liegt auf dem Festland, knapp 100 Kilometer von der Insel Roanoke entfernt einen Meeresarm hoch, der heute Albemarle Sound heißt. Und zwar an einer Stelle, die John White auf den alten Karten mit einem auf den ersten Blick nicht sichtbaren Geheimzeichen markiert hatte. Warum er das tat, ist eines der mysteriösen Details der Geschichte.

Röntgen-Untersuchungen führten zur Spur von Site X

Auf die neue Spur kamen die Archäologen, als sie vor drei Jahren Whites alte, im British Museum in London gelagerte Karten studierten. Im Röntgenlicht offenbarten sie ein Geheimnis unter einer ausgebesserten Stelle. Dort, wo die Flüsse Chowan River und Salmon Creek in den Albemarle Sound münden, hatte White mit Geheimtinte aus Milch und Urin eine Stelle mit einem sternförmigen Zeichen markiert. Ganz in der Nähe lebten einst auch Algonkin-Indianer. Laut Eric Klingelhofer sei deren Siedlung Mettaquem ein weiterer möglicher Zufluchtsort für die Siedler gewesen; schließlich hatten sie zuvor schon mancherorts gute Beziehungen zu Indianergruppen gehabt.

Die Röntgen-Untersuchungen brachten Lucckettis Team auf die Spur von Site X. Daraufhin suchten die Wissenschaftler mithilfe von hochaufgelösten Satellitenbildern nach alten, in der Erde verborgenen Siedlungsspuren - und wurden fündig. Strukturen, die sich als Hinweise auf eine größere befestigte Anlage deuten lassen, waren am Albemarle Sound zu sehen, direkt an einem natürlichen Hafen. Das war der Startschuss - wobei es ein Glücksfall ist, dass der Ort noch unberührt ist. Wie die New York Times kürzlich berichtete, war dort ein ausgedehntes Immobilienprojekt mit 2000 luxuriösen Wohnungen, Restaurants und einem Yachthafen geplant. Nur wegen der Immobilienkrise 2008 wurde zunächst nichts daraus. Luccketti begann im Jahr 2012 mit ersten Sondierungen, mittlerweile haben die Archäologen ein Areal von 15 mal fünf Metern der insgesamt etwa einen Hektar großen Fundstelle ausgegraben.

Die Forscher glauben, dass sich Ende des 16. Jahrhunderts nur ein kleiner Teil der Siedler in Site X aufgehalten haben kann. Diese Erkenntnis macht das Rätsel um das Ende der Siedler nicht eben kleiner. Vielleicht liefern weitere Grabungen die Antwort auf die Frage, wie lange die kleine Siedlergruppe hier gelebt hat; ob die Menschen nur ein paar flüchtig zusammengetragene Dinge von Roanoke mitgenommen haben oder den gesamten Hausstand. "Es gibt Forscher, die von bis zu zehn möglichen Fluchtorten für die Siedler von Roanoke ausgehen, an denen sie Hilfe von einheimischen Indianern bekamen", sagt Eric Klingelhofer. Sie stützen sich dabei unter anderem auf eine Karte von 1608, die ein spanischer Spion auf Basis einer englischen Karte gefertigt und mit zahlreichen Notizen versehen hatte. Diese Karte vermerkt Erzählungen von Indianern, die weiße Männer in Indianerdörfern im Landesinneren noch im Jahr 1610 gesehen haben wollen, also zwanzig Jahre, nachdem sie Raleigh verlassen hatten.

Möglicherweise haben sich die Siedler in mehrere Gruppen aufgeteilt - mit unterschiedlichen Schicksalen. Als weiterer möglicher Zufluchtsort gilt nach wie vor die Insel Croatoan, auf die das Zeichen "CRO" in der verlassenen Siedlung hinwies. Schon bei der ersten Expedition in die Neue Welt hatte man eine Gruppe Soldaten auf die zu den Outer Banks gehörende, schmale Insel geschickt, um Versorgungsschiffe zu erwarten. Es wäre also logisch gewesen, wenn sich die Roanoke-Siedler dorthin zurückgezogen hätten - aus welchem Grund auch immer.

Zudem gibt es Berichte, dass sich deutlich später wohl ein paar Bewohner von Croatoan an weiße Vorfahren erinnerten. Manche der dort lebenden Algonkin-Indianer vom Stamm der Croatan hätten auch eine ungewöhnlich helle Augenfarbe gehabt. Ein Zeichen für eine mögliche Vermischung mit den Weißen? Immerhin hatten die Indianer schon zu den Teilnehmern der ersten Expedition Kontakt. Ein Stammesmitglied hatte sogar Englisch gelernt und das Schiff im Jahr 1585 zurück nach England begleitet. Richtig harte Beweise für die Theorie der Assimilation gibt es aber nicht.

Zwar haben Archäologen auch in Hatteras ungewöhnliche Funde gemacht, den Griff eines Degens etwa oder einen Teil eines englischen Gewehrs und eine Schiefertafel zum Schreiben. Allerdings waren diese Funde immer mit solchen von Indianern vermischt. "Die Gegenstände der Engländer, die aus dem 16. Jahrhundert stammen könnten, lagen in Abfallgruben der Natives vom Ende des 17. Jahrhunderts", sagt Eric Klingelhofer. Keramikfunde wie in Site X gibt es jedoch nicht. "Es bleibt eine komplizierte Geschichte."

Einige der Rätsel werden sich wohl niemals lösen lassen. Zum Beispiel die Frage, warum John White nach seiner enttäuschenden und schwierigen Reise 1590 nicht noch einmal in die Neue Welt zurückgekehrt ist, um seine Tochter und Enkeltochter zu suchen. Warum hat er das sternförmige Zeichen an der Stelle auf die Karte gemalt, an der nun Site X gefunden wurde, aber nie über diesen möglichen Außenposten geschrieben? White hat offenbar nur einen mündlichen Hinweis aus der Befragung bei seiner Rückkehr hinterlassen. Auch sein Tod bleibt rätselhaft. Um 1593 verlieren sich Whites Spuren, das Jahr gilt als sein Todesjahr. Doch angeblich tauchen im Jahr 1606 wieder Hinweise auf ihn auf. Vielleicht kehrte er doch noch einmal zurück zur verlorenen Kolonie, um Tochter und Enkelin zu finden.