Wer wir sind und woher wir kommen, fragen sich die Menschen seit Urzeiten. Früher suchten wir Antworten in der Religion. Heute wissen wir, dass die Erde und alles, was darauf zu finden ist, aus Sternenstaub besteht. Aber das große Rätsel bleibt immer noch ungelöst: Wie konnte sich aus einem Haufen toter Materie Leben entwickeln? Und wann?

Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen sind Naturwissenschaftler dem Pfad der Evolution durch die Zeit zurück gefolgt, bis in die früheste Geschichte unseres Planeten. Und heute wissen sie recht genau, wie jene Form irdischen Lebens ausgesehen haben muss, von der alle heutigen Lebewesen abstammen.

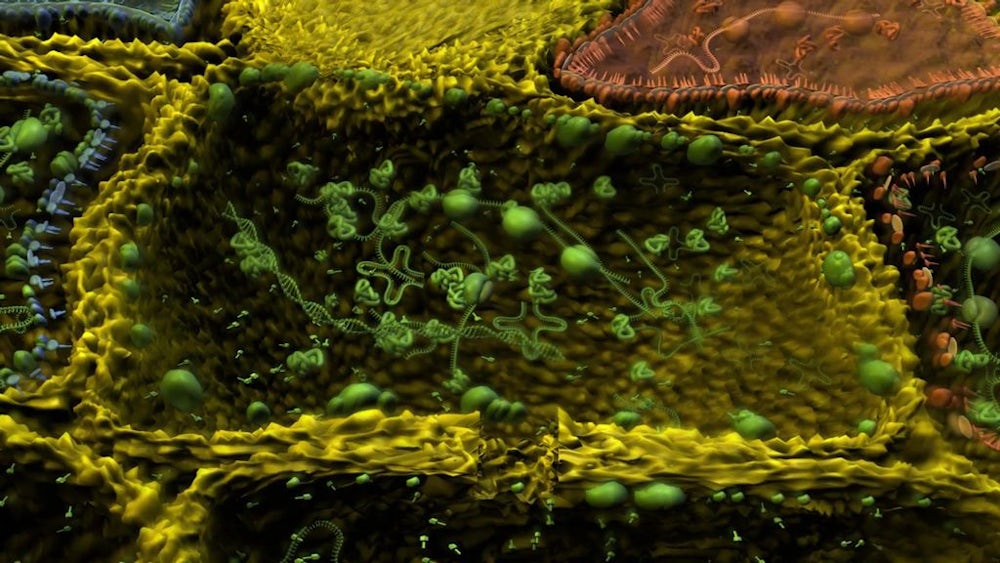

"Luca" (Last Universal Common Ancestor) - so heißt dieser "letzte gemeinsame Vorfahre". Er muss bereits vor etwa 3,6 Milliarden Jahren existiert haben, das hat eine genetische Analyse heute lebender Organismen ergeben. Luca bestand aus einer einzigen Zelle und mochte es heiß - gerne so um die 100 Grad Celsius.

Seine Beschreibung klingt nach einem einfachen Organismus, aber der Eindruck täuscht: Luca war bereits ein hochkomplexes Lebewesen mit einigen hundert Genen. Vor ihm muss es simplere Formen gegeben haben. Wie sie aber ausgesehen haben, wie und wieso sie auf dem jungen Planeten Erde auftauchten, liegt noch weitgehend im Dunkeln.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Forscher haben allerdings einige Theorien dazu entwickelt. Ihre Suche hat sie in die Tiefen des Urmeeres geführt, zu Tümpeln am öden, felsigen Strand der ersten Landmassen und bis in die Tiefen des Alls, zu fernen, vielleicht längst verglühten Sonnensystemen.

Ausgangspunkt: Eine Hölle vor vier Milliarden Jahren

Die Entstehung unserer Erde beginnt vor etwa fünf bis 4,6 Milliarden Jahren: Eine Wolke aus Staub und Gas verdichtet sich zur Sonne und zu den Planeten - darunter auch unsere Erde. Die Erdoberfläche erstarrt im Laufe der Jahrmillionen zu einer steinernen Kruste, der Planet hüllt sich in eine heiße Atmosphäre aus Methan, Ammoniak und anderen giftigen Gasen, die langsam abkühlen. Wasserdampf kondensiert zum Urmeer.

Licht und Dunkelheit, Feuchtigkeit und Trockenheit, Hitze und Kälte - die ständig wechselnden Bedingungen befeuern chemische Reaktionen. So müssen sich damals aus einfachen Kohlenstoffverbindungen, aus Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel und anderen Stoffen komplexe Moleküle gebildet haben - die schließlich zu Leben wurden. Und das mit einer Geschwindigkeit, die Wissenschaftler noch immer vor ein Rätsel stellt.

Die ältesten bekannten Fossilien, die auf die Existenz von Leben hinweisen, finden sich jüngsten Entdeckungen zufolge im Nuvvuagittuq-Grünsteingürtel in Nordkanada an der Hudson Bay. Es handelt sich um Röhren und Filamentstrukturen, die im Aufbau Bakterienkolonien ähneln. Das Alter des Gesteins wird auf 3,77 bis 4,3 Milliarden Jahre geschätzt. Damit wären die Lebensformen hier mindestens 700 Millionen Jahre älter gewesen als Bakterien, die vermutlich die Stromatolithen hinterlassen haben, die 2015 in Grönland entdeckt wurden.

In Kanada haben Forscher die ältesten Spuren des Lebens gefunden. Die Bakterien lebten nur 800 Millionen Jahre nach Entstehung der Erde - unter extremen Bedingungen.

In einem Zirkonkristall aus Westaustralien haben Forscher der University of California Hinweise auf Organismen entdeckt, die sogar vor 4,1 Milliarden Jahren gelebt haben könnten. Die Mineralien enthalten ein Verhältnis von Kohlenstoffisotopen, das üblicherweise in Lebewesen zu finden ist.

Die Funde deuten darauf hin, dass bereits Leben existierte, bald nachdem die Planetenoberfläche erstarrt war: Das "höllische" Zeitalter Hadaikum, benannt nach der griechischen Unterwelt Hades, neigt sich gerade dem Ende zu. Eingeläutet wird das folgende Zeitalter des Archaikums durch das "Große Bombardement". Meteoriten schlagen in riesiger Zahl auf der Erde ein. Und ausgerechnet unter diesen extremen Bedingungen tauchen plötzlich die ersten Grundformen des Lebens auf.

Für die Entwicklung der ersten Lebensformen waren demnach nur einige hundert Millionen Jahre notwendig - eine in geologischen Maßstäben kurze Zeit. Bis dann mehrzellige Organismen wie etwa Grünalgen auftauchen, vergehen dagegen ein bis zwei Milliarden Jahren, also eine viel längere Zeit.

Aliens als Urahnen?

Manche Forscher vermuten deshalb, dass die Zeit für die Entstehung des ersten Lebens auf der Erde gar nicht gereicht hat. Ihre Hypothese, die Panspermie, besagt, dass Bausteine des Lebens oder sogar einfache Formen von Organismen von viel älteren Himmelskörpern irgendwo im Weltraum über Asteroiden oder Kometen zur Erde gelangt sind.

Tatsächlich wurden auf Kometen und Asteroiden und sogar in kosmischen Gas- und Staubwolken organische Moleküle identifiziert, die als Bausteine des Lebens betrachtet werden - darunter so komplexe Formen wie Aminosäuren. Die Panspermie ist dennoch äußerst umstritten. Und sie lässt letztlich die Frage offen, wie das Leben dann andernorts entstanden sein könnte. Dieses Rätsel wird so nur in eine andere Zeit und einen anderen Ort verlagert.

Chemische Baukästen in brodelnden Tümpeln

Die meisten Forscher suchen darum den Ursprung des Lebens weiterhin auf der jungen Erde. Eine der wichtigsten Fragen ist, ob die Bedingungen damals überhaupt geeignet waren, um die notwendigen Bausteine entstehen zu lassen.

Wissenschaftler haben Stanley Lloyd Millers legendäres Ursuppen-Experiment von 1952 wiederholt - und einige Überraschungen erlebt.

Stanley Miller und Harold Urey wollten 1952 diese Frage an der University of Chicago beantworten. Mit einem bis heute berühmten Experiment: Miller erzeugte in einem Glaskolben eine "Uratmosphäre" aus Wasserdampf, Ammonium, Methan und Wasserstoff und sorgte darin für elektrische Blitze. Innerhalb einiger Tage entstanden Aminosäuren und Zuckermoleküle. Das "Ursuppen"-Experiment zeigte, dass der Schritt von der anorganischen in die organische Welt in der Urzeit mit einfachen Zutaten tatsächlich möglich war.

In Chicago konnten die Wissenschaftler zwar beweisen, dass auf einer unbelebten Urzeit-Erde organische Verbindungen entstehen konnten. Die Frage, die Forscher seit dem beschäftigte, war nun aber: Könnten unter diesen Bedingungen auch die richtigen Moleküle entstehen? Also jene Bausteine, die für Leben unabdingbar sind.

2016 konnten Forscher um Thomas Carell an der Universität München einen wichtigen Teil des Puzzles vollenden: Sie wiesen nach, dass unter Urzeitbedingungen tatsächlich alle vier wichtigen Bauteile der Ribonukleinsäure, kurz: RNA, entstehen konnten. Experimente anderer Forscher haben darüber hinaus gezeigt, dass sich die RNA-Bausteine auf der jungen Erde tatsächlich zu RNA-Strängen verbinden konnten.

Die RNA ist so etwas wie die kleine, einfacher gebaute Schwester der DNA - jenes Stoffes, aus dem die Erbmasse irdischen Lebens heute besteht. Die RNA ist deshalb von großer Bedeutung, weil sie gleich für zwei wichtige Funktionen des frühen Lebens gebraucht wird:

- Erstens als Informationsspeicher, der für die Fortpflanzung notwendig ist. In allen heutigen Lebewesen wird diese Aufgabe von der DNA übernommen. Die DNA ist mit ihren zwei verschraubten Strängen, der Doppelhelix, aber viel komplexer als die RNA, die nur aus einem Strang besteht und so viel leichter entstehen konnte.

- Zweitens kann die RNA, anders als die DNA, auch eine wichtige Rolle im Stoffwechsel übernehmen: Sie kann als Katalysator in chemischen Prozessen wirken. Das Leben, so nehmen viele Forscher deshalb an, hat sich zuerst in einer "RNA-Welt" entwickelt.

Ribonukleinsäuren, kurz RNA, könnten der Schlüssel zum Verständnis des Lebens sein - und künftig Krankheiten wie Krebs besiegen.

Ein Problem allerdings ist geblieben: Bislang haben sich in den Experimenten nie RNA-Stränge mit mehr als 100 Bausteinen gebildet. Das ist eindeutig zu kurz, um die Erbinformationen selbst eines denkbar einfachen Lebewesens zu enthalten. Erbinformationen werden in der Natur gespeichert, in dem sich Moleküle miteinander zu langen Ketten verbinden - ähnlich wie die Buchstaben in einem Satz. Nur dass es in dem DNA- und RNA-Alphabeten der Natur lediglich vier verschiedene Buchstaben gibt.

RNA-Stränge mit mehr als 100 Bausteinen wurden und werden bislang nur von Lebewesen erzeugt - nicht im Labor. Die Existenz langer RNA-Stränge ist also die Voraussetzung für die weitere Produktion langer Stränge. Die Forscher stehen demnach vor einem Henne-und-Ei-Problem.

Eine Lösung des Rätsels sehen manche Wissenschaftler in bislang noch unbekannten Proteinen, die sich auf der Urzeit-Erde spontan gebildet haben könnten. Diese, so die Idee, hätten den RNA-Ketten geholfen, eine ausreichende Länge zu erreichen.

Zuerst der Stoffwechsel, dann die RNA?

Es gibt allerdings auch noch eine Idee, die eine Alternative zur RNA-Welt darstellt: Die " Stoffwechsel-zuerst" (Metabolism First) Hypothese geht davon aus, dass anfänglich nicht das Erbgut in Form von RNA-Strängen entstand, sondern andere komplexe Moleküle, die innerhalb begrenzter Räume - etwa in Hohlräumen von porösen Gesteinsoberflächen - in Wechselwirkung traten. So hätte es zu ersten Stoffwechselkreisläufen kommen können.

Erst dann wären RNA-Stränge aufgetaucht, die diese Prozesse unterstützen, entsprechende Erbinformationen übernehmen und sich selbst vervielfältigen konnten.

Wie das Henne-und-Ei-Problem gelöst wurde, dafür gibt es also Vorschläge. Doch eine weitere Hürde auf dem Weg zum ersten Organismus blieb noch zu überwinden.

Moleküle im Sack

Denn egal, welche Bausteine des Lebens zuerst entstehen - zum ersten Lebewesen können sie nur werden, wenn sie über längere Zeit ungestört miteinander reagieren. Ein kleiner Wellenschlag in den Tümpeln an den Gestaden des Urmeers, ein Zittern der jungen Erdkruste, ein Windhauch, oder eine leichte Strömung im Meer könnte ausreichen, um die Bausteinen durcheinanderzuwirbeln und sie für immer zu trennen.

Deshalb mussten sich Hüllen bilden, in denen diese Prozesse vor der Umwelt geschützt stattfinden konnten. Jack Szostak von der Harvard University vermutet deshalb, dass am Anbeginn des Lebens noch ein weiterer Stoff im Spiel war: Fett. Genauer Fettsäuremoleküle, die sich zu blasenartigen Formen zusammenfinden. Diese "Vesikel" könnten RNA-Stränge und Stoffwechselmoleküle umhüllen, sodass eine Art Protozelle entsteht.

Solche Hüllen wachsen durch weitere Fettsäuren aus der Umgebung zu langen, dünnen Rohren an, während sich im Innern die RNA-Stränge vervielfältigen können. Lassen äußere Erschütterungen solche Protozellen in kleinere Tochter-Protozellen zerfallen, könnte es zu einer ersten "Vermehrung" kommen. Zumindest theoretisch. Ob es tatsächlich so war, ist offen - ein experimenteller Beweis steht noch aus.

Wie das Leben entstand, ist natürlich eng verknüpft mit der Frage nach dem Wo? Geschah es in einer warmen Gezeitenpfütze, wie es sich Charles Darwin 1871 vorgestellt hatte? Dort kann Wasser abwechselnd verdampfen, frisches Ozeanwasser einströmen und den Gehalt organischer Moleküle so in die Höhe treiben. Dagegen spricht aber, dass Salzwasser Fettsäuren zerstört, wie sie für die Bildung von Protozellen notwendig gewesen sein könnten. Also doch kein Tümpel am Meeresufer?

Zwei heiße Kandidaten für Orte, an denen das Leben auch entstanden sein könnte, gibt es noch: Zum einen Tümpel in der Umgebung von Hydrothermalquellen, wie sie heute zum Beispiel noch im Yellowstone Nationalpark sprudeln. Zum anderen sogenannte Tiefseehydrothermalquellen (Schwarze Raucher oder Kalkschlote) an Rissen im Meeresboden.

Beide Typen von Quellen bieten ähnliche vorteilhafte Bedingungen: Die notwendigen Substanzen kommen in ausreichender Menge vor und sie können sich an Ton- und Gesteinsschichten sammeln, wo sie sich zu komplexeren Strukturen verbinden bilden können.

Aus manchen Tiefseequellen - etwa aus den Kalkschloten der sogenannten "Lost City" im Atlantik - strömt außerdem heißes, alkalisches Wasser in das kühle, saurere Meer. Dieser natürliche Ladungsunterschied ähnelt dem einer Batterie und könnte die Energie geliefert haben, die für die Entstehung des Lebens notwendig war. Nick Lane vom University College in London und William Martin von der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf vermuten, dass die Zellen an diesem Vorbild gelernt haben könnten, selbst Energie zu gewinnen - eine Voraussetzung dafür, dass sie ihren ursprünglichen Lebensraum verlassen und die Erde erobern konnten.

Überlebte Luca am sicheren Meeresboden?

Auch Luca, der gemeinsame Urahn irdischen Lebens, scheint die Hypothese von der Geburt in der Tiefsee zu stützen. William Martin veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Studie, für die die Forscher 6,1 Millionen Gene von 2000 einfachen Bakterien und Archaeen untersuchten - letztere sind primitive Verwandte der Bakterien. Die Forscher analysierten die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Einzellern, um auf diese Weise jenes Erbgut zu finden, das Luca besaß.

Die identifizierten 355 Gene sprechen dafür, dass Luca ohne Licht und Sauerstoff auskam. Dafür nutzte er Kohlendioxid, Wasserstoff und Stickstoff aus einer etwa 100 Grad heißen Umgebung für seinen Stoffwechsel. Außerdem benötigte Luca offenbar Metalle wie Eisen und Nickel sowie Schwefel und Selen. Alle diese Bedingungen sind in der Umgebung von Hydrothermalquellen in der Tiefsee zu finden, wo heute Organismen leben, in denen Lucas Gene noch vorkommen: Methanbildner (Archaeen) und Essigsäure erzeugende Bakterien.

Alles spreche dafür, sagt Martin, dass diese Organismen die ökologische Nische, in der Luca und zuvor das Leben überhaupt entstand, nie verlassen haben. (Wie sich Martin und sein Kollege Michael Russell sich die Entstehung des Lebens vorstellen, zeigt dieser Film.)

Doch Martins Vorstellung stößt auf Widerstand. John Sutherland von der University of Cambridge etwa hält es zwar für gut möglich, dass Luca am Meeresboden lebte. Aber das bedeute noch lange nicht, dass auch das Leben dort entstanden sei, sagte er der New York Times.

Möglicherweise, so seine Hypothese, entwickelten sich Lucas Vorgänger an der Oberfläche, erreichten dann auch die Tiefsee und überlebten dort, während vor etwa vier bis 3,8 Milliarden Jahren das "Große Bombardement" der Meteoriten an der Erdoberfläche alles zerstörte. Danach tauchten die Nachfolger Lucas wieder auf - als wären sie gerade erst entstanden.

Evolutionsbiologe Richard Dawkins spricht über die größte Idee aller Zeiten, Sex und die Frage, was Evolution und Religion verbindet.

Darwinsche Selektion auf molekularer Ebene

Wo auch immer das Leben genau entstand. Alle Theorien gehen von einer gemeinsamen Annahme aus: Das spätestens ab dem Zeitpunkt, als chemische Reaktionen zur Vermehrung der daran beteiligten Moleküle führten, eine Art Evolution möglich war. Kommt es bei der Vermehrung zu Abweichungen, können Produkte entstehen, die besser funktionieren als die Vorlage.

In dem chemischen Laboratorium der jungen Erde unterlagen deshalb schon die ersten Stoffwechselkreisläufe und Protozellen einer Selektion. Über die Jahrmillionen konnten sich so unter unzähligen Variationen von Molekülen und Systemen die jeweils am besten angepassten Formen durchsetzen.

Diese Annahme hat weitrechende Folgen für unser Weltbild: Damit wird das Prinzip der Evolution quasi von der lebendige auf die unbelebte Welt ausgedehnt. Dies würde nahelegen, dass die Tendenz, sich zu immer vorteilhafteren Formen zu entwickeln, nicht nur dem irdischen Leben zueigen ist, sondern schon im Wechselspiel von Atomen und Molekülen wirkt. Die Entstehung von Leben wäre dann nicht nur einfach ein Zufall.

Da die gleichen Atome und Moleküle im ganzen Universum vorkommen, ist ein weiterer naheliegender Schluss: Leben kann dort überall entstehen - es müssen nur die Bedingungen passen. Wir sind also wahrscheinlich nicht allein.

Was Eltern erleben, kann an ihre Kinder vererbt werden, behaupten Verfechter der Epigenetik. Beobachten wir eine Revolution in der Biologie - und eine Abkehr von der Evolutionstheorie?

Aktualisierte Fassung vom 2. März 2017