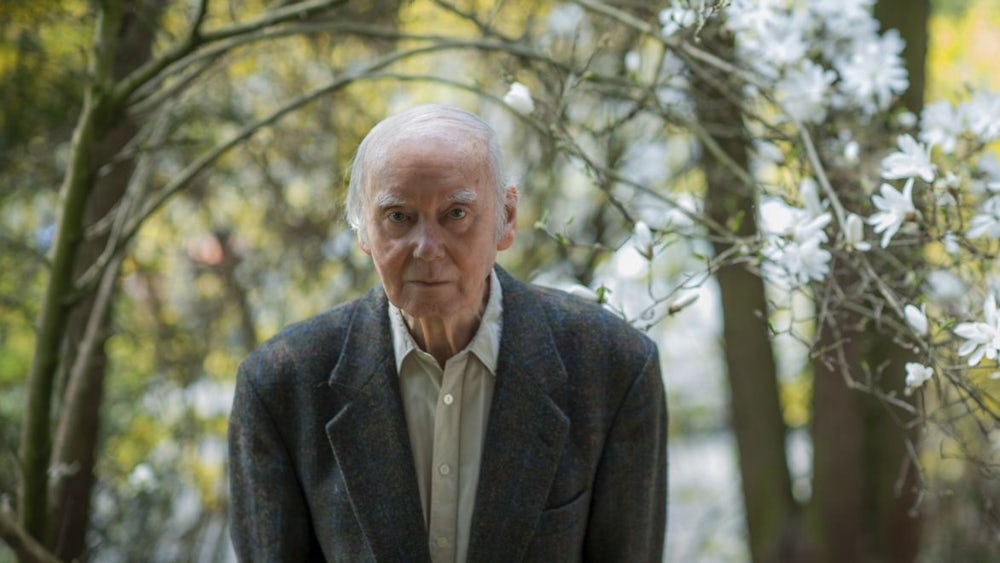

Karlheinz Deschner - der Name ist unter jüngeren Menschen kaum noch bekannt. Seine Arbeiten haben in den vergangenen zwanzig Jahren nur noch wenig Aufregung hervorgerufen. Das war einmal anders. Früher einmal hat Deschner Begeisterung, Ablehnung oder sogar Zorn ausgelöst. Und für manche Menschen waren seine Bücher fast schon eine Art Offenbarung.

Davon ist heute nicht mehr viel zu spüren. Und das ist tatsächlich eine gute Nachricht. Denn sie hängt indirekt damit zusammen, dass es für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft heute selbstverständlich ist, dass nichteheliche Kinder und Ehen ohne Trauschein keine Schande sind, dass Homosexualität nicht strafbar ist, Vergewaltigung in der Ehe aber schon; und dass heute ungetaufte und konfessionslose Kinder in Schulen einen Ethikunterricht besuchen können, in denen Kruzifixe abgehängt werden, wenn Eltern das fordern.

Deschners Arbeit hat einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung hin zu unserer weitgehend toleranten, liberalen und aufgeklärten Gesellschaft geleistet. Denn der Germanist und Privatgelehrte hat den größten Teil seines Lebens einem fast einsamen Kampf gegen einen mächtigen Gegner gewidmet. Ein Gegner, der diese Entwicklung zu bremsen versucht hat, wo es geht. Ein Gegner, der darüber hinaus den Anspruch hat, die wichtigste moralische Instanz der Welt zu sein.

Gemeint sind die Kirchen - die katholische Kirche genauso wie die evangelische und alle anderen christlichen Kirchen überhaupt. Und was Deschner getan hat, war, genau diesen moralischen Anspruch nicht nur in Frage zu stellen, sondern weitgehend ad absurdum zu führen. Die Kritik, die die Kirche durch Deschner erfahren hat, hat seit den frühen sechziger Jahren die moralische Autorität, mit der Päpste, Kardinäle, Bischöfe und Priester auftreten konnten, untergraben - und zwar schlimmer, als es jeder Missbrauchsskandal konnte. Denn die Verbrechen von Priestern gegen Kinder konnte die Kirche immer auf die Schwäche einzelner Vertreter ihres Glaubens schieben. Deschner aber legte die Axt an die Wurzeln der Kirche.

Von den Wurzeln bis zu den Auswüchsen

Anders als die meisten Autoren, die in Deutschland nach dem Krieg Bücher über die Kirche veröffentlichten, konzentrierte sich der Ex-Katholik Deschner auf Fragen wie die, wer das "Buch der Bücher" eigentlich tatsächlich verfasst und wer bei wem abgeschrieben hat. Wer in der jungen, ursprünglich jüdischen Sekte welche Rolle gespielt und die Weichen gestellt hat - und warum. Welche Aspekte der christlichen Religion aus anderen Glaubensvorstellungen der Antike übernommen wurden.

Und er ging der Frage nach, wie es den Kirchenvätern und -führern gelungen war, über die Jahrhunderte den Eindruck eines über alle Zweifel erhabenen, einheitlichen Gebildes zu vermitteln - trotz aller Konflikte zwischen den Strömungen innerhalb der Kirche, trotz aller Widersprüche im Glauben und bei der Interpretation der Heiligen Schriften bei den Gläubigen und trotz der Spaltungen und Abspaltungen von Konfessionen. Und so stellte er den Anspruch der Kirche infrage, ihre Legitimation und Lehren direkt auf einen Gott zurückzuführen.

Mit diesem Ziel tat Deschner nicht mehr und nicht weniger, als mit ungeheurem Fleiß Informationen über die Entstehung der Bibel und die Geschichte der Christenheit zu sammeln und in populärwissenschaftlichen Büchern lesbar zusammenzufassen - Informationen, die von etlichen Theologen und Historikern aus den vergangenen Jahrhunderten stammen.

1962 veröffentlichte Deschner sein erstes kirchenkritisches Werk " Und abermals krähte der Hahn". "25.000 Arbeitsstunden in fünf Jahren" hatte er seinem späteren Lektor bei Rowohlt, Hermann Gieselbusch, zufolge für das 700-Seiten-Buch investiert. Der Verlag Paul List, bei dem Deschner unter Vertrag stand, kündigte denselben aus Angst um den Absatz seiner Schulbücher in Bayern. Das Buch erschien dann in einem anderen Verlag, gefolgt von weiteren kritischen Werken.

Die Kirchen und die meisten großen Medien wie die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung ignorierten das Werk anfänglich. Andere wie Welt und Spiegel brachten Verrisse. Besonders häufig wurde Deschner einseitiges und unwissenschaftliches Arbeiten vorgeworfen. So hieß es 1963 im Spiegel, Deschner hätte "auch obskure Quellen zitiert, solange sie nur ausreichend antiklerikal klingen".

1971 musste Deschner wegen Kirchenbeschimpfung in Nürnberg vor Gericht - es kam zum Vergleich, das Verfahren wurde eingestellt. Deschner wurde nicht verurteilt - und auch nicht demotiviert. Vielmehr beschloss er, ein Buch allein über die Verbrechen, die von Kirchenvertretern oder im Namen der Kirche verübt wurden, zu schreiben.

"Ich möchte das Werk zu einer der größten Anklagen machen, die je ein Mensch gegen die Geschichte des Menschen erhoben hat", beschrieb er im Exposé für Rowohlt seinen Anspruch. Es wurden anstelle des einen, eher kurzen Buches, das ursprünglich geplant war, insgesamt fast 5900 Seiten und etwa 100.000 Quellenangaben, verteilt auf zehn Bände, von denen der erste 1986 veröffentlicht wurde: Die " Kriminalgeschichte des Christentums".

Im Frühjahr 2013 ist der zehnte Band erschienen, er gilt offiziell als Abschluss des "längsten Krimis der Welt", wie Hermann Gieselbusch es formulierte. Und schon lange sind Deschners Kritiker nur noch leise zu hören. Denn seine Quellen - auch wenn es sich häufig "nur" um Sekundärquellen handelt und manches durchaus auch angezweifelt werden darf, sind zum großen Teil doch zu solide, die Belege zu zahlreich und meist zu gut, um ihn nicht ernst nehmen zu müssen.

Auch etliche Theologen und Historiker waren und sind beeindruckt von Deschners Akribie. Und warum eigentlich, fragte unlängst der katholische Theologe Bernhard Lang in der FAZ, gilt es in akademischen Kreisen als unfein, Deschners Namen zu nennen? Deschner wende sich schließlich nicht "an Historiker, sondern an Leser, denen die Geschichte des Christentums als eine von Unrat freie Heilsgeschichte vermittelt worden ist".

Selbst wenn also der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit nicht ganz unberechtigt sein mag: Deschner richtete ein Flutlicht in die finstersten Abgründe der Geschichte der Christenheit - in jene Abgründe, um die die Gläubigen und Religionsführer lieber einen großen Bogen schlagen.

Genau deshalb geht auch der Vorwurf der Einseitigkeit ins Leere. Deschner hat Verbrechen und Lügen, die im Namen der christlichen Religion verübt wurden, zusammengetragen, über die sonst weitgehend geschwiegen wurde. "Wer andere Seiten sehen will, lese andere Bücher", prochristliche Literatur gebe es wie Sand am Meer, schrieb Deschner selbst bereits in der Einleitung zur "Kriminalgeschichte".

Und so sammelt er, was es zu finden gab, nicht nur über Bekanntes wie die Aufrufe zu den Kreuzzügen, die Inquisition und Hexenverbrennungen oder die Rolle der Kirche beim Massenmord an den indigenen Völkern Süd- und Mittelamerikas. Man erfährt auch vieles, was der Allgemeinheit zuvor kaum bekannt oder bewusst war. Deschner erinnerte an die Ermordung angeblicher Ketzer, an die Pogrome an den Juden in Europa und an die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen zwei oder sogar drei ( Gegen-)Päpsten im 14. und 15. Jahrhundert.

Er erinnerte an die Angriffe der christlichen Deutschordensritter auf die eigentlich schon christianisierten Slawen in Mittel- und Osteuropa und an die Weigerung des Vatikans, den Westfälischen Frieden anzuerkennen, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. An die blutige Verfolgungen derjenigen ohne den rechten Glauben, die etwa unter Prinz Eugen von Savoyen - dem "Bewahrer der Christenheit" - stattfanden. Oder an die Seite Martin Luthers, an die Protestanten nicht so gern denken: Seine Aufrufe zum Niederbrennen von jüdischen Synagogen und zum Kampf gegen die aufständischen Bauern.

Doch mit dem zehnten Band der Reihe konnte Deschner die Kriminalgeschichte nicht wirklich abschließen. Das Buch handelt vom 18. Jahrhundert und liefert einen "Ausblick auf die Folgezeit". Mehr Bücher zur Kirche wird es von Deschner nicht geben. Der 89-Jährige kann sich die weitere anstrengende Arbeit nicht mehr zumuten, genau wie sein zeitweilig größter Gegner, Kardinal Josef Ratzinger, der als Papst Benedikt XVI. zurückgetreten ist. Es gibt also eine große Lücke zwischen dem zehnten Band der "Kriminalgeschichte" und der Gegenwart.

Aber: Diese Lücke lässt sich mit einem Buch schließen, das ebenfalls von Deschner stammt: "Die Politik der Päpste".

Ursprünglich war das Werk bereits 1982/83 in zwei Bänden erschienen als: "Ein Jahrhundert Heilsgeschichte. Die Politik der Päpste im Zeitalter der Weltkriege".

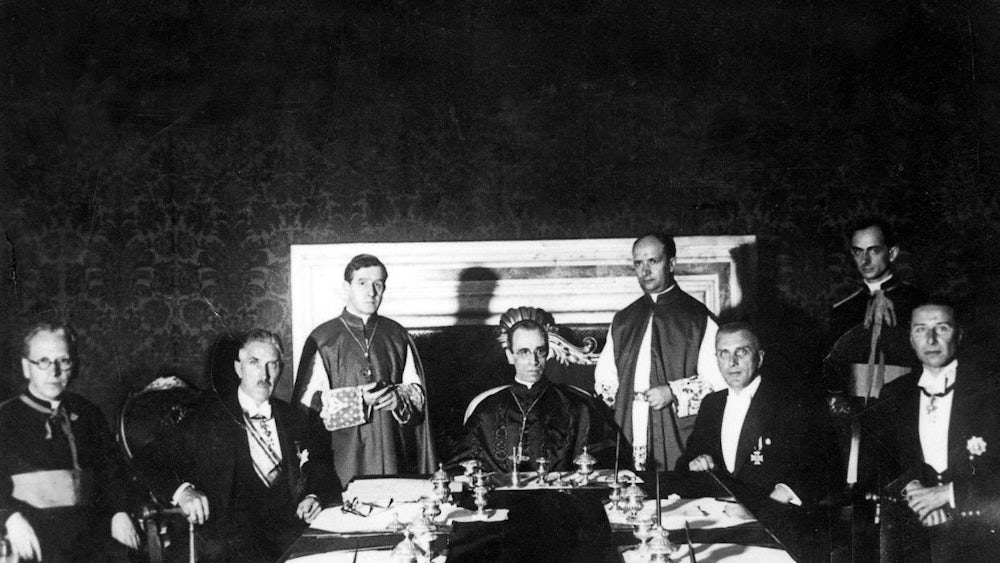

Nun steht es in einer aktualisierten Fassung zur Verfügung. Es ist gewissermaßen der inoffizielle elfte Band der "Kriminalgeschichte des Christentums". Hier stellt Deschner ausführlich die Versuche der Päpste Pius XI. und Pius XII. dar, so mit dem Faschismus in Europa umzugehen, dass die katholische Kirche möglichst wenig Schäden davontrug.

So wurden die Diktatoren Hitler, Mussolini und Franco lange Zeit wo nicht gar hofiert, so doch immer wieder mit Wohlwollen bedacht und kaum kritisiert. Immerhin wurde der Faschismus vom Vatikan als Bollwerk gegen den atheistischen Kommunismus betrachtet und von vielen Kirchenvertretern ganz klar begrüßt - obwohl in Deutschland schließlich etliche Priester Opfer der Nazis wurden.

Bis zu Johannes Paul II. hat Deschner seine Kritik noch zusammengetragen. Dann aber war Schluss. Zum neuen Papst Franziskus immerhin konnte er noch einen Kommentar abgeben: "Gewiss wird jeder Papst seine Rolle etwas anders spielen, aber jeder Papst spielt dieselbe Rolle - und einstweilen spielt die Welt auch noch mit."

Beachtenswert ist das Buch nicht nur, weil es Deschners Lebenswerk abschließt. Da Deschner nicht mehr in der Lage war, selbst noch die Politik der Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. abschließend darzustellen, hat er Michael Schmidt-Salomon gebeten, dies zu tun. Der Philosoph und ebenfalls bekannte Kirchenkritiker hat dem Vorbild Deschners folgend deren Politik äußerst kritisch unter die Lupe genommen. Im Nachwort des Buches geht Schmidt-Salomon vor allem auf ihre Strategie ein, den jüngeren Entwicklungen in den modernen Gesellschaften in ihrem Sinne zu begegnen.

So hat er etwa die Bemühungen Ratzingers untersucht, auf die Erkenntnisse der Wissenschaft zur Evolution und Entstehung des Menschen zu reagieren. Solche Analysen, nach denen man in der Literatur und den Medien sonst sehr mühsam suchen muss, führen ihn zu dem Schluss: "Wenn er gekonnt hätte, wie er wollte, hätte der deutsche Papst das Rad der Geschichte so weit zurückgedreht, dass von den Errungenschaften der Moderne nur noch wenig übrig geblieben wäre."

Schmidt-Salomons Nachwort führt Deschners Werk zwar inhaltlich zum endgültigen Abschluss. Aber er hat darauf verzichtet, sich auch an Deschners Sprache zu orientieren. Das ist gut so. Denn die Ausdruckskraft Deschners ist dort, wo er kommentiert, eine ganz eigene Sache.

"Wo sonst gibt es diese atemverschlagende Mischung von Wolfsgeheul und Friedensschalmei, Weihnachtsbotschaft und Scheiterhaufen, von Heiligenlegende und Henkersgeschichte! Wo sonst dies allumfassende Liebespalaver und den praktisch alles verschlingenden Hass! Wo sonst eine Religion, die aus Liebe tötet, aus Liebe foltert, aus Liebe raubt, erpresst, entehrt, verteufelt und verdammt!", fasste er die Kirchengeschichte im zehnten Band der "Kriminalgeschichte" zusammen. "Ja, es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, von Jahrhundert zu Jahrhundert im Blut der Menschen zu schwimmen und Halleluja zu rufen! Es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, fast zwei Jahrtausende hindurch zu lügen, zu fälschen und zu täuschen."

Bei aller Kritik, die sich an Deschner üben lässt: Seine Bücher sind für alle, die sich für die Kirche interessieren, für Gläubige genauso wie für Atheisten, ein wichtiges Hilfsmittel, um sich ein Bild zu machen. Man muss Deschner und Schmidt-Salomon nicht in allem folgen, man kann ihnen sogar einmal mehr Einseitigkeit vorwerfen. Aber wo die Fakten für sich sprechen, sollten sie zur Kenntnis genommen werden.

Karlheinz Deschner: Die Politik der Päpste - Vom Niedergang kurialer Macht im 19. Jahrhundert bis zu ihrem Wiedererstarken im Zeitalter der Weltkriege. Alibri Verlag. Mit einem Nachwort von Michael Schmidt-Salomon. 1231 Seiten. Gebunden, ISBN 978-3-86569-116-3. 59 Euro

Karlheinz Deschner: Kriminalgeschichte des Christentums. Band 10. Rowohlt. 320 Seiten. Hardcover. ISBN 978-3-498-01331-8. 22, 95 Euro