Zu den vielen wundersamen Dingen, die aus den Vereinigten Staaten von Amerika eine Art Gesamtkunstwerk machen, gehört der Umstand, dass jeder zehnte Dollar im Staatssäckel aus einer Steuer auf Vermögen stammt. Zum Vergleich: Im Arbeiter- und Bauernstaat Frankreich ist es nur jeder zwölfte Euro, in Italien jeder siebzehnte, in Portugal gar nur jeder achtundzwanzigste. Und in Deutschland? Nicht einmal jeder vierzigste! Anders ausgedrückt: Der Anteil vermögensbezogener Abgaben an allen Steuereinnahmen ist in den USA vier, in Großbritannien sogar fünf Mal so hoch wie in der Bundesrepublik. Ausgerechnet die Apostel des Kapitalismus also gehen weniger zimperlich mit ihren Reichen um als die vermeintlich so egalitären Deutschen.

Zugegeben, dieses ist Bild schief, denn ob es in einem Land sozial gerecht zugeht, hängt natürlich von weit mehr Faktoren ab als nur von der Frage, wie hoch Vermögen besteuert wird. In Deutschland etwa wird schon über die Einkommensteuer so viel von oben nach unten umverteilt, dass allein das den Vorsprung der Amerikaner bei der Vermögensbelastung wettmacht. Hinzu kommt ein Sozialversicherungssystem, das auch den Ärmsten ein Mindestmaß an Schutz bietet. Vor einem Land wie den USA, in dem eine Krebsdiagnose oft nicht nur Todesangst, sondern auch den finanziellen Ruin bedeutet, braucht sich die Bundesrepublik nicht verstecken.

Kläglicher Erbschaftsteuerstreit

Dennoch lohnt ein Blick nach Amerika, denn er zeigt: Man kann Bar- und Firmenvermögen, Erbschaften und Immobilienbesitz deutlich höher besteuern als in Deutschland, ohne dass deshalb die Wirtschaft zugrunde geht, die Reichen auswandern oder der Kommunismus Einzug hält. Das ist vor dem Hintergrund des jahrelangen, kläglichen Erbschaftsteuerstreits in der Bundesrepublik ein interessanter Aspekt.

Die Kleinklein-Diskussion ist symptomatisch für ein Land, in dem seit zehn Jahren keine steuerpolitische Grundsatzdebatte mehr stattfindet. In dem sich die Union auch die kleinste Steuererhöhung und damit das Denken verboten hat. In dem eine in Angst erstarrte SPD nicht mehr weiß, was sie noch wollen soll. In dem irrlichternde Grüne Besserverdienende als "Reiche" brandmarken, und in dem die Linke so lange eine Steuererhöhungsidee auf die nächste packte, bis der schiefe Turm über ihr zusammenbrach. Das Land Ludwig Erhards, Karl Schillers, Helmut Schmidts und Gerhard Stoltenbergs - es ist zur Heimstatt von Zwergökonomen verkommen.

Selbstverständlich: Eine große Steuerreform ist kein Selbstzweck, und ihre Umsetzung ist alles andere als trivial. Und doch muss ein Land immer wieder überprüfen, ob sein Steuer- und Abgabensystem im Lichte sich verändernder wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen den Anforderungen noch gerecht wird. Ob es die Menschen wirklich nach ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit belastet. Ob es Leistung und Investitionen belohnt. Ob es Ungleichheit abbaut, statt sie zu vergrößern. Ob es dem Staat eine ausreichende, zugleich aber knappe Einnahmebasis verschafft, die ihn zu Sparsamkeit zwingt.

Wie Unternehmervertreter versuchen, die Erbschaftsteuer zu verhindern.

Wohlstandsgewinne verteilen sich auf immer weniger Menschen

Über Jahrzehnte hinweg trugen die Steuersysteme in Deutschland und auch in den USA dazu bei, dass die Wirtschaft florierte, dass viele Menschen am Aufschwung teilhatten, dass der Abstand zwischen Arm und Reich nicht zu groß wurde. Doch mit dem Beginn der Globalisierung und der Liberalisierung der Finanzmärkte begann das System zu erodieren.

Die nach wie vor sprudelnden Wohlstandsgewinne verteilen sich seither auf immer weniger Menschen, während der Rest - von der oberen Mittelschicht an abwärts - die Verluste zu tragen hat. Branchen, die früher ganze Regionen am Leben hielten, sind verschwunden, die Textilindustrie in Schwaben etwa oder die Stahlindustrie in Pittsburgh. Gleichzeitig stagnierten die Löhne, stiegen die Mieten, explodierten die Kapitalerträge der Vermögenden.

Hinzu kamen Steuersenkungen für alle Bevölkerungsschichten, im dem guten Glauben, dass so vor allem die am oberen Ende frei werdenden Mittel in neue Arbeitsplätze investiert werden und die entstehenden Wohlstandsgewinne nach unten durchsickern. Diese vor allem bei den US-Republikanern, zeitweise aber auch in Deutschland populäre "Trickle-Down"-Idee ist gescheitert: Statt in die Realwirtschaft wanderte das zusätzliche Geld in Aktien, Immobilien und andere Finanzanlagen.

Ein Resultat ist das Gefühl von Ungerechtigkeit, das den Aufstieg rechter Demagogen wie Donald Trump und Frauke Petry begünstigt, die leichtes Spiel haben, den Frust der Menschen auf Außenstehende - Immigranten aus Mexiko oder auch Flüchtlinge aus Syrien - umzulenken. Diesem Trend zur Verdummungs- und Sündenbockpolitik muss sich eine wehrhafte Demokratie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenstellen. Vielleicht nicht zuvorderst, aber doch auch mit denen der Steuerpolitik.

Bildung von Vermögen privilegiert

Das heutige Abgabensystem verfehlt seine selbst gesteckten Ziele, es fordert die Bürger zu wenig nach ihrer Leistungsfähigkeit, und es trägt kaum dazu bei, Ungleichheit zu verringern. Mit seiner Kombination aus Steuern und hohen Sozialbeiträgen selbst für Geringverdiener belastet es vielmehr systematisch Einkommen aus Arbeit, während es die Bildung von Vermögen, das sich aus sich selbst vermehrt, privilegiert. Theoretisch muss jemand, der vermögend ist, aber kein Einkommen erzielt, auch keine Steuern zahlen - obwohl er ohne Frage leistungsfähig ist. Nicht Einkommensungleichheit also ist das Problem, auf das die Politik in Berlin wie in Washington reagieren muss. Es ist Vermögensungleichheit. Sie wächst durch den Zinseszins selbst dann, wenn die Einkommen nicht weiter auseinanderdriften.

Einkommensungleichheit und die Akkumulation von Vermögen in den Händen einiger Weniger sind Phänomene, die eine freie, demokratische Gesellschaft ertragen muss. Das bedeutet aber nicht, dass solche Vermögen unantastbar wären. Im Gegenteil: Eigentum verpflichtet, so sagt es das Grundgesetz, und der nachfolgende, weniger bekannte Satz ist sogar noch deutlicher: "Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen."

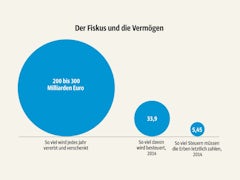

Die Frage ist also nicht, ob Vermögende einen größeren gesellschaftlichen Beitrag leisten können, sondern nur wie. Die einfachste Lösung wäre die Wiedereinführung der Vermögensteuer, die im Wirtschaftswunderland Deutschland 45 Jahre lang ohne erkennbare Schäden erhoben wurde. Angesichts eines Privatvermögens von - je nach Definition - sechs bis neun Billionen Euro würde ein Steuersatz von drei bis fünf Prozent reichen, um den gesamten Erlös aus Einkommen-, Kapitalertrag- und Erbschaftsteuer zu ersetzen.

Der Vorschlag ist radikal, vielleicht zu radikal. Er zeigt aber auch, was theoretisch möglich ist und dass die Behauptung nicht stimmt, Ungleichheit sei eine Art Naturereignis, gegen das der Staat machtlos sei. Auch eine weniger drastische Vermögensteuer könnte das Wachstum beleben und den Frust dämpfen, wenn der Staat das Geld dafür einsetzt, die Steuern für Bürger mit mittlerem und niedrigen Einkommen zu senken, Renten-, Kranken- und Pflegekasse stärker zu stützen und damit die hohen Sozialbeiträge abzubauen. Diese nämlich vernichten viele Jobs.

Eine Grundsteuer lässt sich auch mit Tricksereien kaum umgehen

Eine Alternative wäre ein radikaler Umbau nebst drastischer Erhöhung der Erbschaftsteuer, praktikable Vorschläge existieren längst. Zum Beispiel das heutige System mit seinen zwölf Sätzen und Hunderten Ausnahmen abzuschaffen, und stattdessen 15 Prozent auf alles zu fordern, bei Streichung sämtlicher Verschonungs- und Einführung großzügiger Stundungsregeln. Die oft gehörte Klage, die Erbschaftsteuer sei rechtswidrig, böse und gemein, weil das zugrunde liegende Vermögen ja bereits belastet wurde, zieht nicht: Besteuert wird ja der Erbe, dem ein großes Vermögen einfach in den Schoß fällt - ohne eigenes Zutun, ohne Leistung, ohne Aufwand.

Denkbar wären zudem die Einführung einer Nachlasssteuer, also einer Art einmaligen Vermögensabgabe nach dem Ableben, sowie eine deutliche Anhebung der Grundsteuer. Die hat den großen Vorteil, dass sie sehr zielgenau ist und sich auch mit Tricksereien kaum umgehen lässt: Meist nämlich verfügen sehr vermögende Menschen auch über sehr große Häuser und Grundstücke, die sich - anders als Bargeld - nicht ins steuergünstigere Ausland transferieren lassen. Eine höhere Grundsteuer würde allerdings allgemein nur akzeptiert, wenn es hohe Rabatte für die Besitzer kleiner Reihenhäuschen gäbe.

Welches Modell die Politik am Ende auch wählen würde: Widerstand, ja Aufruhr, wäre gewiss. Neben vielen anderen Drohungen und Klagen würde vor allem der Vorwurf laut, dass eine stärkere Vermögensbelastung begüterte Menschen dazu zwingen könnte, zur Bezahlung der Steuerschuld Besitztümer zu verkaufen. Die einfache Antwort darauf lautet: So ist es. Umverteilung ist ja gerade der Sinn der Sache.