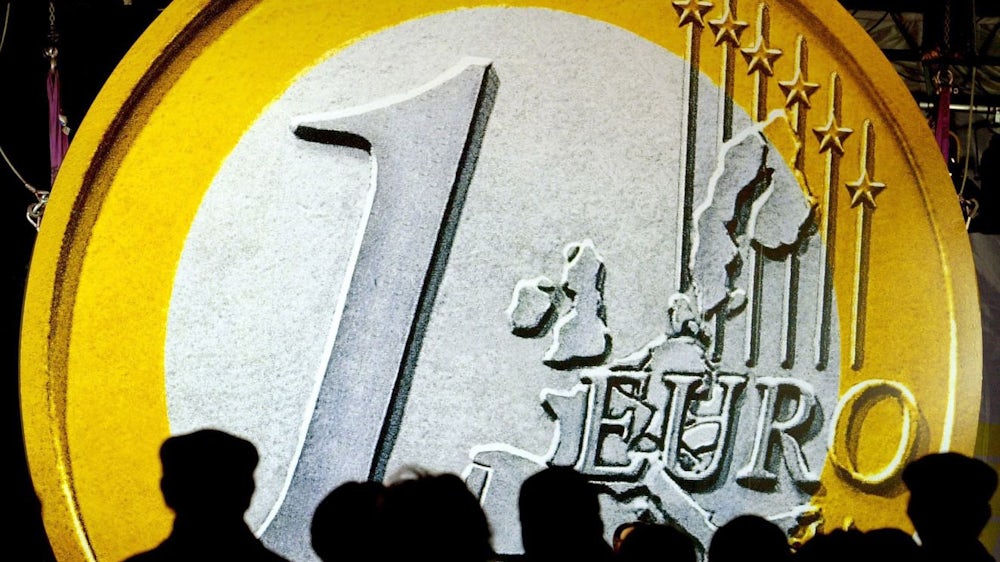

Mutig und voller Hoffnung haben wir uns einst in diese Beziehung gestürzt. Nur Geld? Ach was, es ging immer um mehr als klingende Münzen und abgegriffene Scheine. Geld kann, im richtigen Moment, ein Lebensgefühl sein, eine Perspektive. So wie beim Euro.

Diese Jahre des neuen Geldes gaben unserem Leben eine Richtung, und die hieß: Europa. Gerne immer enger, immer mehr davon, lasst uns aufräumen mit der nationalen Engstirnigkeit. Erst die Schlagbäume, dann die Grenzkontrollen, und nun die Wechselstuben: weg damit!

So schön wie am Anfang wurde es nie wieder

Es war nie blindes Begehren, natürlich nicht. Der Euro, das waren Gefühl und Verstand, von Anfang an. Solange beides zusammenging, war alles gut. Heute aber sträubt sich der Verstand, und das Gefühl ist eine wehmütige Erinnerung. "Wenn die Liebe vergeht, wird ein Traum vom Wind verweht. Alles, was noch übrig bleibt, ist Erinnerung an eine schöne Zeit." Schlager-Lyrik, eurotauglich.

So schön wie am Anfang wurde es nie wieder. Der Kaufmann dichtet nicht über den Zauber von Anfängen, er listet Soll und Haben auf. Aber das Einführen einer neuen Währung ist mehr als ein Geschäftsvorgang, mehr als Soll und Haben, es ist eben auch: Emotion.

Wenn eines fehlt in diesem unübersichtlichen Krisenjahr 2012, dann ist es das: Emotion! Stattdessen ist es im Sommer sehr verdächtig ruhig. Die Kanzlerin wandert in Südtirol, der Finanzminister ist auf Sylt. Beide verkörpern dieses und jenes, eines aber gewiss nicht: Emotion. Ein ganzes Volk ist (oder war bereits) im Ferienmodus, alles wie immer. Der Job? Noch sicher. Mehr Geld als sonst, die guten Jahre zahlen sich nun aus, für viele, nicht für alle. Die Statistiker registrieren viele Jobangebote. Die Kaufhäuser sind weiter voll, die Schlangen an den Tankstellen oft lang. Das Verbrauchervertrauen ist weiterhin hoch. So richtig passiert ist nichts - aber wir merken doch, dass sich die Dinge unter der Oberfläche gefährlich verschieben.

Ein neuer Ton in der Luft

Der Euro rutscht uns weg. Die Kollegen von der Zeit fanden dafür neulich das Bild eines abstürzenden Flugzeugs. Dort sei es, keine Ahnung, woher die das wissen!, totenstill - bis der Aufprall kommt. Totenstill, im übertragenen Sinne, ist es auch bei uns, noch. Aber in diesen Sommertagen, ganz konkret in dieser Woche, ist ein neuer Ton in der Luft.

Krisendiplomatie. Der amerikanische Finanzminister lädt sich selbst beim deutschen Finanzminister auf Sylt ein. Die Kanzlerin urlaubt demonstrativ weiter, aber sie behält das Telefon am Ohr. Die Zentralbanker wollen Geld drucken auf Teufel komm raus. Die Mächtigen der Welt stehen zum Euro, sie erklären ihn ausdrücklich für sicher, und je bestimmter sie das erklären, desto mehr erkennen wir: Da stimmt etwas nicht.

Stimmte es je? Für uns schon.

20 Jahre ist das nun her, 1992 in Tübingen, dem schwäbischen Provinzstädtchen, das mit einer stolzen Universität gesegnet ist und einer großen gutbürgerlichen Gelassenheit. In der Weinstube Mayerhöfle in der Haaggasse zahlten wir mit D-Mark, womit denn sonst. Vom Fall der Mauer hatte man dort wenig mitbekommen, nun drang die Kunde herein, dass es vielleicht bald eine Gemeinschaftswährung geben könnte. Ein Thema wie geschnitzt für eine kleine, aber feine Forschergruppe, die sich ausgerechnet die "Europäische und Internationale Wirtschaftsordnung" auf die Fahnen geschrieben hatte. Professoren, Assistenten, Studenten debattierten. Nächtelang.

Die Politikwissenschaftler fanden alles großartig. Die Europarechtler sahen juristische Hürden, fanden die Idee aber sympathisch. Die Ökonomen fanden die Idee sympathisch, sahen aber viele Probleme. Mittendrin: der Autor.

Nein, das würde so nicht gutgehen

Nur einer stand wie ein Fels in der steten Euro-Brandung, der mochte diese neue Währung nicht haben, jedenfalls nicht von oben verordnet. Joachim Starbatty, das wirtschaftspolitische Hirn unter den Volkswirtschaftsprofessoren, schüttelte sein bärtiges Charakterhaupt: Nein, das würde so nicht gutgehen. Eine verstaubte Arbeit wurde ausgegraben, 30 Jahre alt, für die es später sogar einen Nobelpreis geben würde: die "Theorie optimaler Währungsräume". Robert Mundell, der kanadische Ökonom, hatte das schon 1961 erdacht.

Grob gesagt, so viel Ökonomie muss jetzt mal sein: Je größer die wirtschaftliche Integration, je mehr Handel und Mobilität der Arbeitskräfte, je weniger Unterschiede in der wirtschaftlichen Struktur der Staaten, desto eher würde eine Währungsunion klappen, das hatte Mundell erkannt. Oder umgekehrt: Wenn die Wirtschaftssysteme, die Mentalitäten und Rechtssysteme zu verschieden sind, dann funktioniert eine Währungsunion nicht, dann braucht man weiter Einzelwährungen, die man gegeneinander auf- und abwerten kann.

So sah das Professor Starbatty und warnte. Unentwegt. Der Alte schien uns Jüngeren ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein. Wir wollten uns nicht der Vernunft ergeben, dem "Es klappt eh nicht". Wir hielten es mit Helmut Kohl, dem Einheits- und Europakanzler: Augen zu und durch.

Die Skepsis wurde weggelächelt

Der Euro mag überraschend über die Menschen gekommen sein, aber sicher nicht überraschend über diese kleine Forschergruppe in Tübingen. Die wusste, was die Uhr schlug. Und sie hielt es mehrheitlich für gut, für beherrschbar. Ein politisches Projekt, das man rechtlich und ökonomisch vernünftig gestalten würde. Die Skepsis amerikanischer Forscher-Freunde ("Das schafft ihr nie, ihr Klein-Staaten-Europäer") wurde weggelächelt.

Als es endlich losging, als der Wechselkurs des Euro den Dollar nach unten drückte, als die Asiaten Interesse signalisierten, drehten wir den Zweiflern in Chicago, New York oder Washington eine Nase: Seht her, geht doch!

Zum Jahreswechsel 2002, vor zehn Jahren, wurden die Starter-Kits verteilt, und bald mischten sich die Münzen aus den Euro-Staaten. Die Lieblingsmünze des passionierten Griechenland-Reisenden war natürlich die mit der Eule - was war dagegen schon der strenge deutsche Adler.

Überhaupt, der Süden. Wie erfrischend war damals jede Fahrt über die Alpen, in Orte und Bars, wo die neuen Euros noch bestaunt wurden, wo wir Münzen aus den verschiedenen Ländern tauschten. In Deutschland dagegen vor allem: Genöle über den "Teuro". Der gar kein Teuro war, sondern Ausdruck einer "gefühlten Inflation", weil vor allem Preissteigerungen im Alltag auffielen - vergebliche Liebesmühe, dies erklären zu wollen.

Die Zeichen an der Wand sahen wir nicht

Für uns gab es keinen Teuro, für uns ging der Traum weiter. Ein Traum von offenen Grenzen und überwundenen Vorurteilen. Ein großes Hallo mit den griechischen Freunden, die endlich auf Augenhöhe waren: Ihr baut dieselben Häuser, habt dieselben Waren, fahrt dieselben Autos. Wir gehören zusammen.

Die mit Macht anhebende Globalisierung, das Aufkommen neuer starker Mächte (Südkorea, China) konnte uns nicht schrecken, Deutschland war Europa, und gemeinsam war man eine Bank. Hier wuchs zusammen, was zusammengehört. Willy Brandt hat das gesagt, auf die deutsche Einheit bezogen. Ehrlich gesagt: Wir bezogen es eher auf Europa.

Die Zeichen an der Wand sahen wir nicht, wollten sie nicht sehen: Italien kam in die Währungsunion, obwohl es die Bedingungen nicht erfüllte. Griechenland hätte nie aufgenommen werden dürfen. Die rot-grüne Bundesregierung desavouierte aus deutschem Eigennutz den Stabilitätspakt, die Versicherung für ein stabiles Europa. Die anderen sahen und kapierten: Stabilität muss nicht sein. Und wir dachten weiterhin: Wird schon gut gehen.

Und es ging gut. Erst mal. Quer durch Griechenland entstanden die Magistralen, Spanien baute sich groß. Südtirol, Tirol, Bayern, es wuchsen Gemeinsamkeiten, die Kraft der Region schien den Brüsseler Zentralismus zu schlagen.

"Lang lebe der Euro" - das war das Motto

Dann kam - fast wie aus heiterem Himmel - die große Finanzkrise über uns, ausgelöst durch einen Spekulationswahnsinn der Banken, den wir so nicht vorhergesehen hatten. Schließlich kam die Staatsschuldenkrise dazu - und jetzt die Euro-Krise. Seitdem wuchs und wächst die Zahl der Euro-Kritiker. Und mit ihr wuchsen die eigenen Zweifel. Immer wieder grüblerische Gespräche mit Ökonomen: mit Max Otte, der den Finanzcrash und die Euro-Krise auf Jahre im Voraus punktgenau prognostiziert hatte, mit Hans-Werner Sinn, dem Ifo-Präsidenten, der wie kein anderer die Kreditrisiken aufspürt und sie zu Summen addiert, die auf den Magen schlagen - und mit Joachim Starbatty, der immer noch darauf beharrt, dass Wasser nicht den Berg rauffließen kann.

Beim Essen saß man plötzlich mit Bankern und Fondsmanagern zusammen, die von sozialen Aufständen in einem verarmenden Deutschland schwadronierten und davon, dass sie sich bereits Land in Uruguay gekauft hätten, als Rückzugsoption.

Wir hielten immer noch dagegen. Schrieben uns die Finger wund, dass Europa noch eine Chance habe. Dass die Griechen die Reformen packen, und erst recht die Spanier, und hat die Krise nicht Berlusconi aus Rom vertrieben? Wir ärgerten uns über den alten Freund, der die Durchhalte-Kommentare mit dem Satz kommentierte: "Du bist so süß! Die können bereits vor deiner Bürotür mit Zigaretten handeln - und du wirst dann immer noch an die Rettung des Euro glauben."

Unsinn! In die Wette des Kollegen, dass der Euro keine zehn Jahre mehr Bestand haben würde, schlugen wir ein, voller Gewissheit, einen guten Deal gemacht z u haben. "Lang lebe der Euro" - das war das Motto.

Der Euro war ein Fehler

Und heute? Da ist die Rede von der Bazooka, der Dicken Bertha und anderen Monsterwaffen. Jetzt, da in den Hauptstädten die Rede geht, man könne, solle und müsse dem Rettungsfonds und der Europäischen Zentralbank "unbegrenzte Feuerkraft" geben, da ahnt man etwas. "Unbegrenzte Feuerkraft": Wer so redet, hat meistens schon verloren, so wie die Russen in Afghanistan und die Amerikaner in Irak.

Je länger wir grübeln, desto klarer wird uns, dass der Euro von Anfang an, streng genommen, ein Fehler war. Dass jener immer noch streitbare Professor in Tübingen, der sogar vor den Schranken des Bundesverfassungsgerichts gegen den Euro angerannt ist, ökonomisch recht hatte. Wir glauben weiterhin nicht - wohlgemerkt! - dass wir unrecht hatten, denn es hätte gutgehen können. Unsere komplexe Welt ist nicht monokausal, niemand kann alles vorhersagen, immer kann alles anders kommen. Im Fall des Euro aber, leider, muss man sagen: Es kam nicht anders.

Die Leidenschaft ist weg

Nun aber, das räumen selbst viele Euro-Kritiker ein, haben wir den Euro und kommen nicht mehr von ihm los. "Lieber ein Ende mit Schrecken als . . . ": Das ist leicht gesagt. Der Euro ist Realität, jetzt wäre sein Ende ein Höllengericht. Also bangen, hoffen, kämpfen wir weiter.

Das Drama um den Euro war einmal Gefühl und Verstand, Herz und Hirn. Jetzt hält uns vor allem das Herz im Spiel. Wir wollen weiter dieses Europa, das wir uns aufgebaut haben seit 1945. Europäische Politik war einmal mehr als Machtpolitik. Wir wollen all das, und ein Ende des Euro wäre irgendwie auch ein Ende dieser Zeit. Trotzdem, eines steht fest: Die Leidenschaft ist weg. Es ist etwas kaputtgegangen, in uns drin, aber auch in Europa. Wir alle, Deutsche, Griechen, die in Brüssel, wir haben es vermasselt.

Aus Liebe ist Frust geworden, aus Leidenschaft Disziplin. Nie war das Leben mit und für den Euro so garstig wie heute. Deshalb muss nicht alles falsch gewesen sein, was war. Auch im Scheitern liegt eine Größe, manchmal im Scheitern mehr als im Gelingen. Aufgeben? Nie!