Es ist ein grauer, nasser Februarmorgen, an dem Abraham Lincoln Springfield verlässt, der 11. Februar 1861. Seine ganze Heimatstadt ist auf den Beinen, um ihn, den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, zu verabschieden. Vereinigt ist da freilich längst nichts mehr, die Rebellion des Südens hat begonnen.

Über dem Kapitol von Montgomery, Alabama, weht die Fahne der Konföderierten Staaten - die Fahne einer zweiten Nation auf amerikanischem Boden. Lincoln wird ein Land im Zerfall regieren. Am kleinen Bahnhof von Springfield wartet der rot-weiß-blau geschmückte Sonderzug, mit dem er nach Washington fahren wird, hinaus aus der Prärie von Illinois, hinein in die Weltgeschichte.

Von der Plattform des letzten Waggons aus wendet sich Lincoln an seine Nachbarn und Freunde: "Hier habe ich ein Vierteljahrhundert gelebt, hier bin ich von einem jungen zu einem alten Mann geworden.

Hier wurden meine Kinder geboren, und eines liegt hier begraben." Zeitlebens hat sich Lincoln in Melancholie gehüllt; später werden ihn düstere Ahnungen peinigen. Jetzt sagt er: "Ich gehe nun, und ich weiß nicht, wann und ob ich überhaupt zurückkehren werde."

Eine uramerikanische Geschichte

Am 3. Mai 1865 ist es wieder ein Zug, der Abraham Lincoln nach Hause bringt, sein Leichnam liegt in einem mit schwarzem Tuch verhängten Salonwagen. Der Zug ist in umgekehrter Richtung genau der Route gefolgt, auf der Lincoln vier Jahre zuvor in die Hauptstadt reiste.

Millionen Menschen haben die Schienen gesäumt und dem ermordeten Präsidenten bei Aufbahrungen in Philadelphia und New York, in Cleveland und Chicago die letzte Ehre erwiesen.

In vier Jahren ist aus dem Provinzanwalt Lincoln ein amerikanischer Heiliger geworden, der Sklavenbefreier, der Retter der Union, und jetzt, gefällt von der Kugel des blindwütigen Südstaatenanhängers John Wilkes Booth, ihr Märtyrer.

Die Geschichte des Abraham Lincoln ist eine uramerikanische Geschichte in ihrer Unwahrscheinlichkeit. Lincoln ist für seine Landsleute bis heute der Erlöser, der aus den Wäldern kam, stark und weise, mit einer Axt in der einen und einer Bibel in der anderen Hand.

Der einfache Mann, der zu Besonderem berufen war, der es aus der fensterlosen Blockhütte an der "frontier" von Kentucky, wo er am 12. Februar 1809 geboren wurde, bis ins Weiße Haus schaffte - zu seiner, zu Amerikas Verabredung mit dem Schicksal.

Selbst für Fidel Castro ist er ein Idol

Lincolns Geschichte ist unwahrscheinlich, und sie ist unwiderstehlich. Nur über Jesus Christus wurde in den USA mehr geschrieben als über Abraham Lincoln. Um seinen 200. Geburtstag im Jahr 2009 herum regnete es wieder einmal neue Bücher; und auch jetzt, da sich am 15. April sein Tod zum 150. Mal jährt, geht ein publizistischer Schauer hernieder.

Die meisten Autoren legen sich ihren Lincoln hübsch zurecht: Old Abe, der Vegetarier. Der Homosexuelle. Der Kommunist, der Feminist, der Geisterbeschwörer. Aber meistens: der bessere Amerikaner. Lincoln gehört wirklich allen: den Republikanern (deren Mitglied er einst war) und den Demokraten; seinen Landsleuten und dem Rest der Welt. Selbst Fidel Castro hat ihn zu seinem Vorbild erklärt, auch wenn es wohl sein Geheimnis bleibt, wo genau dieser Einfluss wirkmächtig wurde.

Begonnen hat die Lincoln-Verehrung erst mit seinem Tod: Dass Booth den Präsidenten am Karfreitag des Jahres 1865 dahinmeuchelte, war eine Vorlage, die sich wenige Tage später der Pfarrer beim Washingtoner Requiem nicht entgehen ließ. Der Ermordete, verkündete er, sei der Jesus Christus der Union, fürs Vaterland am Kreuz gestorben.

In Washington weihte man ihm dann 1922 sogar einen Tempel, das Lincoln Memorial. Und in Springfield errichtete man ihm ein Mausoleum, das er, ein erklärter Freund der Demut, vermutlich viel zu gewaltig fände; gefallen würde dem Witzbold Lincoln höchstens, dass seine Bronzebüste bald keine Nase mehr hat, weil es angeblich Glück bringt, an ihr zu rubbeln.

Aber wie immer, wenn ein Denkmal auf einen Sockel gehoben wird, gibt es auch ein paar, die mit Hingabe daran rütteln. Lincoln gehört heute seinen Bewunderern genau wie seinen Kritikern und Verächtern. Kernstück des Lincoln-Revisionismus, der seit den Sechzigerjahren gedeiht, ist der Vorwurf, dass der "Great Emancipator" der Schwarzen in Wahrheit selbst ein Rassist war, ein eiskalter Machtpolitiker, dem nie die Befreiung der Sklaven am Herzen lag, sondern nur der Sieg im Bürgerkrieg. Diese Sicht der Dinge mag nicht ganz falsch sein. Aber auf keinen Fall ist sie ganz richtig.

Die Frage, wie hell die Lichtgestalt Lincoln wirklich strahlt, könnte eine akademische Debatte sein. Dass sie viel mehr ist als das, hat mit einem Mann zu tun, dessen Biografie erstaunliche Ähnlichkeiten mit der Lincolns aufweist: Barack Obama. Beide wuchsen in kargen Verhältnissen auf, beide wählten den Staat Illinois als Heimat. Beide waren, als sie sich um das Präsidentenamt bewarben, Anwälte mit geringer politischer Erfahrung, aber großer rednerischer Begabung.

Obama wehrte sich nicht gegen solche Vergleiche, im Gegenteil. Gleich zu Beginn seiner Kampagne warf er sich recht forsch den Mantel der Geschichte über: Seine Kandidatur verkündete er 2007 vor dem Old State House in Springfield, in dem Lincoln drei Jahre vor dem Bürgerkrieg prophezeit hatte, "dass ein in sich geteiltes Haus", halb mit Sklaverei, halb ohne, "nicht bestehen kann".

Nach seiner Wahl fuhr Obama wie Lincoln mit dem Zug zur Amtseinführung. Bei dieser legte er die Hand auf dieselbe Bibel, die schon Lincoln berührt hatte. Mit Hillary Clinton machte Obama seine schärfste Widersacherin aus den Vorwahlen zur Außenministerin - genau wie Lincoln das mit seinem Rivalen William H. Seward getan hatte.

Der erste Schwarze im Oval Office stellt seine Präsidentschaft ganz unverhohlen ins Zeichen jenes Vorgängers, der proklamiert hatte, dass zum 1. Januar 1863 alle Sklaven "fortan und für immer frei sein sollen". Obama, tadeln nun manche, trage so zur Verklärung Lincolns bei. Die "Emancipation Proclamation" habe zunächst keine einzige Kette gesprengt.

Lincoln habe nachweislich an einen "physischen Unterschied" zwischen den Rassen geglaubt und "perfekte Gleichheit" für unerreichbar gehalten. Er habe gern "Darkie"-Witzchen erzählt und Schwarzen routinemäßig empfohlen, in Panama eine neue Nation zu gründen. Die Emanzipationserklärung sei für Lincoln bloß ein strategisches Mittel gewesen, die Konföderation zu erschüttern.

Als Beleg führen Lincoln-Skeptiker oft einen Brief des Präsidenten an den Verleger Horace Greeley an. "Ich will die Union retten", schreibt Lincoln da. "Wenn ich sie retten könnte, indem ich keinen Sklaven befreie, würde ich es tun, und wenn ich sie retten könnte, indem ich alle Sklaven befreie, würde ich es tun. Und wenn ich sie retten könnte, indem ich einige Sklaven befreie und andere nicht, würde ich es tun."

Seltener zitiert wird der Schlusssatz des Briefes. Er habe nun seine offizielle Pflicht dargelegt, so Lincoln. Sein "persönlicher Wunsch" sei es indes stets gewesen, "dass alle Menschen überall frei sein mögen".

Ein Kind seiner Zeit, befleckt mit Vorurteilen

Dieser Wunsch ist tatsächlich bereits früh dokumentiert. 1834 brachte der frisch gewählte Abgeordnete eine Resolution ins Parlament von Illinois ein: "Wir glauben, dass die Sklaverei eine Institution ist, die sowohl Unrecht ist als auch schlechte Politik." Gewiss war Lincoln ein Kind seiner Zeit, befleckt mit vielen Vorurteilen. Aber er war rein in dem Sinne, dass er das Recht eines jeden Menschen auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück anerkannte.

Wer Lincoln verstehen will, muss sich seine berühmte Rede zur Einweihung des Soldatenfriedhofs von Gettysburg am 19. November 1863 ansehen. Denn hier, nach dem großen Schlachtensieg über die Konföderierten, verpflichtet er Amerika auf seine Gründungsprinzipien, hier fließen Staatsräson und Freiheitswunsch zusammen, in 272 ebenso schlichten wie poetischen Worten. Mit ihnen gibt er dem Gemetzel einen Sinn.

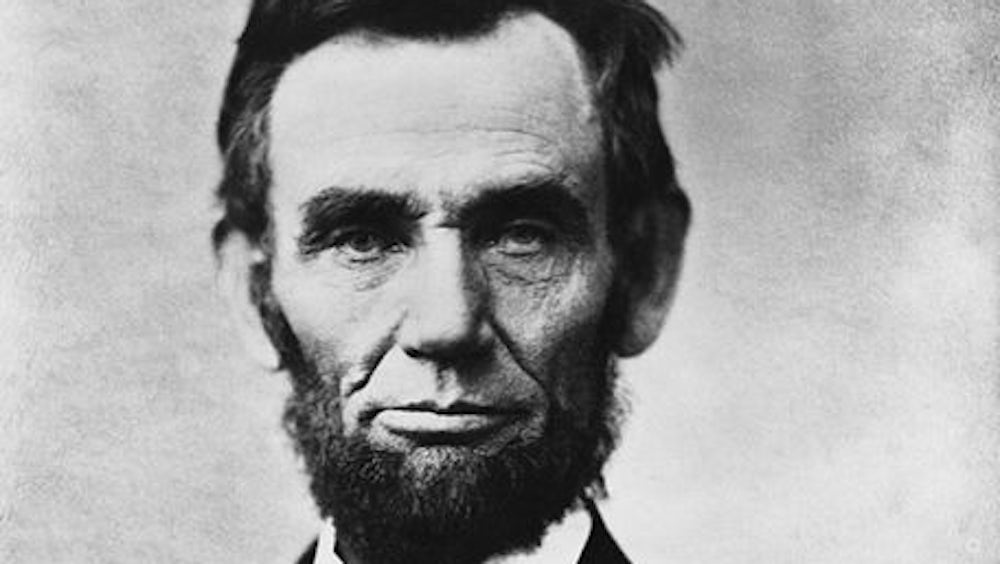

Auch mehr als 150 Jahre nach seinem Tod gilt Abraham Lincoln als größter US-Präsident. Stationen seines Lebens in Bildern.

Die verehrten Toten, sagt er, sollen nicht "umsonst" gestorben sein, ihr Opfer solle einer "Neugeburt der Freiheit" dienen - auf dass "die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk nicht von der Erde verschwindet". Lincoln erhebt das amerikanische Experiment zur Menschheitsfrage und den Bürgerkrieg zur Prüfung für die Demokratie als Staatsform.

So betrachtet, erringt Lincoln seinen größten Sieg bei der Präsidentschaftswahl 1864. Mitten im Krieg stellt er sich dem Votum seines ausgezehrten Volkes. Die Demokraten verspotten ihn als unfähig, sie locken die Wähler mit dem Versprechen von Frieden.

Seine Niederlage scheint unabwendbar zu sein, doch Lincoln sagt:"Wenn die Rebellion uns dazu zwingen würde, eine Wahl ausfallen zu lassen, dann könnte sie mit Recht behaupten, uns bereits vernichtet zu haben." Der Fall der Südstaaten-Metropole Atlanta beschert Lincoln dann die entscheidenden Stimmen - und das politische Kapital für den 13. Zusatzartikel zur Verfassung. Am 31. Januar 1865 schafft der Kongress die Sklaverei ab: fortan, für immer und überall.

In seinem würdigen Film "Lincoln" erzählt Steven Spielberg, mit welchen Winkelzügen der Präsident die Mehrheit beschafft für diesen Zusatzartikel - wie selbst aus Schmutz etwas Erhabenes wachsen kann.

Vermutlich hätte ein radikaler Abolitionist Lincolns Werk gar nicht vollbringen können: Die historische Stunde verlangte nach einem Pragmatiker, der die Moral und das Machbare zu balancieren wusste.

Bei seiner zweiten Amtseinführung am 4. März 1865 ist die Kapitulation der Konföderierten in Sicht. Lincoln vermeidet jede Pose des Triumphs. Nord und Süd, sagt er, "lesen die gleiche Bibel und beten zu dem gleichen Gott". Beide seien für ihren Hochmut mit "diesem schrecklichen Krieg" bestraft worden. "Mit Groll gegen niemandem, mit Liebe für alle", möge man nun gemeinsam die Wunden der Nation verbinden.

Doch Lincoln, den Versöhner, wird die Welt nie kennen. Am Abend des 14. April 1865 besucht der Präsident mit seiner Frau im Ford's Theatre in Washington die Komödie "Our American Cousin". Als das Paar seine Loge betritt, erheben sich die Zuschauer zum Applaus.

John Wilkes Booth ist Schauspieler, er kennt das Haus. Aus nächster Nähe schießt er Lincoln in den Hinterkopf und flieht. Zur gleichen Zeit scheitern seine Mitverschwörer beim Versuch, auch Außenminister Seward und Vizepräsident Johnson zu töten. Booth und vier seiner Kumpane werden rasch gefasst. Der Lincoln-Attentäter wird bei seiner Gefangennahme erschossen.

Er gehört der Geschichte, er gehört allen

Helfer tragen Lincoln aus dem Theater über die Straße ins Petersen House, eine Pension. Der Präsident, 1,93 Meter, ist zu lang für das Bett, sie müssen ihn quer hineinlegen. Seine Vertrauten wachen die Nacht hindurch an seiner Seite. "Now he belongs to the ages", nun gehört er der Geschichte, sagt sein Kriegsminister Edwin M. Stanton, als Lincoln um 7 Uhr 22 am Morgen des 15. April 1865 für tot erklärt wird.

Er gehört der Geschichte, er gehört allen - und endlich auch Schwarzen wie Weißen. Noch 1876 hatte der schwarze Abolitionist Frederick Douglass ohne Bitterkeit bemerkt, die Weißen seien die Kinder Lincolns: "Wir sind bestenfalls seine Stiefkinder." Vielleicht kann man also sagen, dass der symbolbewusste Barack Obama diesen Lincoln jetzt, 150 Jahre nach seinem Tod, als Vater angenommen hat, genau wie es vor ihm schon Martin Luther King tat.

Lincolns Widersprüchlichkeit, so Obama, habe ihn nie geschreckt. Sie fasziniere ihn eher. Es gibt ein Wort, das diesen Gedanken zu Ende führt, es stammt von dem schwarzen Bürgerrechtler W. E. B. Du Bois, der mit Milde im Urteil nie auffiel. Abraham Lincoln, sagte Du Bois, war "groß genug, um ungereimt zu sein".