Im Winter 1914 kommt der Krieg nach Stuttgart. In die Hölderlinstraße. Es ist ein Krieg der Knöpfe, ein paar Buben haben vor einem leer stehenden Haus einen Schützengraben ausgehoben und einen kleinen Unterstand gezimmert.

Sie haben das Ganze auch verstärkt mit echtem Stacheldraht, und als die ersten Jugendbanden aus der Nachbarschaft zum Angriff pfeifen, da holen sich die Grabenkämpfer sogar Verstärkung aus anderen Vierteln.

"So kam es", erinnert sich später einer, der dabei war, "dass sich eines Morgens fast zweihundert Jungen gegenüberstanden, bewaffnet mit Stöcken, die zum Teil mit rostigen Nägeln versehen waren ... Der Kampfeslärm war schrecklich." Und die Jungen waren begeistert.

Jüdische Feste werden gefeiert und der Ton ist patriotisch

Der Junge, der dies erzählt, wärmt sich anschließend im Kerzenschein des Sabbat-Abendessens. Er ist jüdisch, wie viele andere in seinem Viertel. Wie auch der elfjährige Fritz Bauer, ein Mitschüler am örtlichen Gymnasium. Die Geschichte seiner jüdischen Familie in diesem Krieg ist besonders gut dokumentiert, weil der Sohn später ein bekannter Jurist wird - aber es ist eine wie Tausende.

In der Familie werden die jüdischen Feste gefeiert. Zu Pessach im Frühling sitzen Fritz, seine Schwester Margot und die Eltern also an der gedeckten Tafel und gedenken bei vielen Gängen, Wein und Liedern des Auszugs aus Ägypten; zu Neujahr im Herbst tunken sie Apfelschnitze in Honig; zum Lichterfest Chanukka im Winter zünden sie acht Tage lang Kerzen an, jeden Abend eine mehr, bis acht Flämmchen leuchten.

Zugleich ist der Ton deutschnational. Fritz steht nicht beiseite, als seine Mitschüler die Wände des Klassenzimmers mit Europakarten schmücken, auf denen sie den je aktuellen Frontverlauf einzeichnen. Als er einmal mit Scharlach im Bett liegt, betrübt ihn das vor allem deshalb, weil er so nicht mehr in der Lage ist, die schwarz-weiß-roten Fähnchen auf der riesigen Europakarte vorwärts zu rücken. "Zunächst", so erinnert er sich später, "war es die Schuld von Scharlach, später leider Gottes auch die Schuld von der Marneschlacht, die verlorenging."

Bald nach Kriegsbeginn 1914 erstarrte die Westfront. Von der Kanalküste bis zur Schweizer Grenze gruben sich die Deutschen ein, ebenso Franzosen, Briten und deren Verbündete auf der anderen Seite. Was folgte, war ein Novum: Der Einsatz von Giftgas, Panzern und Artillerie tötete Hunderttausende.

Der Vater, Ludwig Bauer, ist ein autoritärer Mann mit gezwirbeltem Kaiser-Wilhelm-Bart. Bei Tisch, so erinnert sich der Sohn später, gilt der Ausspruch: "Setz dich hin und halt's Maul. Wenn der Papa spricht, hast du nichts zu sagen."

Ludwig Bauer lebt seinen Kindern vor, dass zu einer Existenz als anerkannter Bürger nicht nur Fleiß und Tüchtigkeit gehören, sondern auch zur Schau getragener Patriotismus.

Schon als 22-Jähriger im Jahr 1894, zu einer Zeit also, als Juden noch nicht Offiziere werden durften, hat er sich zum ersten Mal freiwillig zum Militär gemeldet, ein Jahr lang hat er damals die Uniform der 11. Kompanie des württembergischen Grenadier-Regiments "Königin Olga" getragen, bevor er sich in Stuttgart als Kaufmann niedergelassen hat. Nun, als der Krieg ausbricht, meldet er sich erneut. Und er kommt wieder zum selben Regiment.

Die Hoffnung, dass der Krieg die sozialen Grenzen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen verwischen werde, bewegt jetzt viele Juden. 1914 ist der Centralverein der Juden in Deutschland einer der ostentativ schärfsten Befürworter der Mobilisierung. Seine Verbandszeitung, die Allgemeine Zeitung des Judentums, besteht sogar stolz darauf, dass der jüngste deutsche Kriegsfreiwillige ein 14-jähriger jüdischer Junge aus Allenstein in Ostpreußen sei.

In Stuttgart sind die Juden voll des Optimismus: Als ihnen das württembergische Kriegsministerium die lang ersehnte Erlaubnis erteilt, als jüdische Soldaten vor einem Geistlichen ihrer eigenen Konfession vereidigt zu werden, da feiern sie dies bereits voreilig als Ende der Benachteiligung.

Rabbiner vereidigt die jüdischen Rekruten des Kaisers

Die Zeremonie, bei der jüdische Rekruten im Beisein eines Rabbiners auf den Degen eines Armee-Offiziers vereidigt werden, findet am 16. Juli 1916 in der Ludwigsburger Synagoge statt.

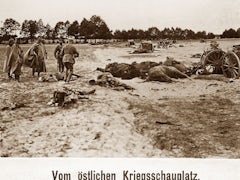

Fotos aus dem Ersten Weltkrieg zeigen heroische Kampfszenen oder kitschige Aufnahmen. Doch viele Szenen sind gestellt - und kritische Aspekte ausgeblendet. Fotohistoriker Anton Holzer schildert, wie das Bild vom Krieg gesteuert wurde.

Aus der kleinen jüdischen Gemeinde in Stuttgart und Cannstatt melden sich insgesamt 520 Männer. Die Namen der 98 jüdischen Gefallenen werden später in eine Metallplatte graviert und als Denkmal in einem Ehrenhain des israelitischen Friedhofs in Stuttgart aufgestellt - auch als ein sichtbares Zeichen gegen die bald aufkommende Unterstellung, Juden hätten sich gedrückt.

Denn statt der erhofften Emanzipation in den Schützengräben folgt auf die sich abzeichnende deutsche Niederlage eine Suche nach Sündenböcken. Die Diskriminierung der Juden lässt nicht nach, sondern wird schärfer.

Der deutsch-jüdische Politiker Walter Rathenau notiert damals gallig: "Je mehr Juden in diesem Krieg fallen, desto nachhaltiger werden ihre Gegner beweisen, daß sie alle hinter der Front gesessen haben, um Kriegswucher zu betreiben."

Robert Martin Eltner war 19, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Als Medizintechniker verrichtete er seinen Dienst hinter der Front - und inszenierte seine Fotos auf teilweise bizarre Art. Seine Enkelin zeigt die Aufnahmen nun erstmals der Öffentlichkeit.

Von Oktober 1916 an muss die kleine jüdische Minderheit die dröhnende Ankündigung des preußischen Kriegsministers ertragen, man werde im Militär eine peinlich genaue "Judenzählung" durchführen. Der Minister werde klären, welcher Anteil der jüdischen Soldaten an der Front diene und welcher nur im Windschatten dahinter. Das Ergebnis dieser Zählung wird dann nie veröffentlicht - angeblich um "jüdische Gefühle zu schonen".

In Wirklichkeit passt das Ergebnis schlicht nicht zum Vorurteil. Die Zählung ergibt, dass 80 Prozent an der Front dienten. Bis November 1915 sind 710 deutsche Juden Offiziere geworden. 12.000 jüdische Soldaten werden in deutscher Uniform sterben.

Der Hass auf die Juden wächst

Schon lange bevor die antisemitische Dolchstoß-Legende aufkommt, merkt auch der Stuttgarter Junge Fritz, wie der Krieg den Judenhass verstärkt.

Als die Versorgungslage in Stuttgart schlechter wird, beginnen Mitschüler einen Schwarzhandel mit Zucker und altem Gold, und Fritz' jüdischer Mitschüler Manfred Uhlmann erinnert sich: "Nur eine kleine Gruppe von Jungen nahm an solchen Aktivitäten teil, und darunter waren keine Juden. Was hätte das für einen Aufstand gegeben, wenn ein jüdischer Junge darin verwickelt gewesen wäre!"

Mit anderen Worten: Man stand unter besonderer Beobachtung.

Der Vater, Ludwig Bauer, kommt am Ende unversehrt aus dem Krieg zurück. Das Abzeichen seines Regiments wird er dann lange nicht mehr anziehen. Erst 1938 wieder, als die Nazis ihn zwingen, aufs Amt zu kommen und den zusätzlichen Vornamen "Israel" in seinen Pass eintragen zu lassen.

Ludwig Bauer emigrierte nach Skandinavien und starb dort nach dem Krieg.

Fritz Bauer wurde 1928 jüngster Amtsrichter in der Weimarer Republik. Als die Nazis an die Macht kamen, verschleppten sie ihn wegen seines Engagements für die SPD kurzzeitig in ein KZ, anschließend entkam er ins Exil und arbeitete eng mit Willy Brandt zusammen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges amtierte er unter anderem als hessischer Generalstaatsanwalt. Fritz Bauer ist es zu verdanken, dass die Frankfurter Auschwitzprozesse zustandekamen.