Überall piesackten sich Protestanten und Katholiken mit Gemeinheiten. Gerade hundert Jahre waren seit der Glaubensspaltung vergangen. Ständig köchelten Animositäten, wo sich Einflusssphären überlagerten - und mit Glaubensangelegenheiten waren allzu oft Machtfragen verbunden.

Doch das Scharmützel in der böhmischen Kanzlei auf dem Hradschin von Prag, das sich auf den Tag genau vor 400 Jahren um 9 Uhr morgens zutrug, dieses Scharmützel stellte dann doch eine exzeptionelle Gemeinheit dar: der Fenstersturz. Die Defenestration - welch vornehmer Begriff für eine lebensgefährliche Rüpelei! Die Defenestrierten überlebten. Am 23. Mai 1618 war also entweder Gott im Spiel. Oder der Teufel. Vielleicht auch beide. Spektakulärer geht's kaum.

Protestanten stürzen die Vertreter der katholischen Machthaber in die Tiefe. Es ist eine dankbare Szene für jeden Historiker, der sich als Autor den Dreißigjährigen Krieg vornimmt. Aber dann kommt es darauf an, ob und wie man diesen Vorfall interpretiert und einbettet in die noch viel spektakulärere Geschichte dieses Krieges. Zumeist ist er als Schlacht der Mächtigen und als politisches Gemetzel mit unzähligen Bauernopfern beschrieben worden, als ein sehr blutiges Schachspiel.

Heute vor 400 Jahren löste der Prager Fenstersturz den Dreißigjährigen Krieg aus. Historiker Georg Schmidt erläutert, wie ein lokales Ereignis zu Jahrzehnten Tod und Verwüstung führte.

Georg Schmidt hat ein sehr viel weiteres Blickfeld. Als langjähriger Ordinarius für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena kennt er die Epoche zu gut, als dass er sich auf den Verlauf des Krieges, der Friedensverhandlungen und die Interessen der vermeintlichen Protagonisten konzentrieren müsste. In Schmidts Kriegsgeschichte spielt der Geist der Zeit wie bei keinem anderen Historiker eine wesentliche Rolle.

Friedrich Schiller war einer der ersten, der eine große Geschichte des Dreißigjährigen Krieges verfasste. Schmidt, Jahrgang 1951, hat nun nach seinem eigenen in der achten Auflage erschienenen Überblicksbüchlein in der Reihe Beck Wissen, nach dem Buch des Politologen Herfried Münkler und nach der deutschen Übersetzung der Kriegschronik "Eine europäische Tragödie" des Oxford-Historikers Peter H. Wilson die jüngste Analyse dieses Infernos vorgelegt.

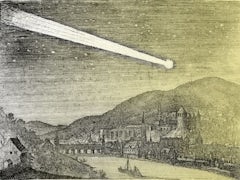

Bei Schmidt wird anschaulich, in welcher Atmosphäre der Krieg ausbrach und sich auswuchs zu einer Katastrophe bis dahin nicht gekannten Ausmaßes. Weltuntergangsstimmung herrschte schon ein halbes Jahr nach dem Fenstersturz. Die Menschen glaubten an die Menetekel von Natur- und Himmelserscheinungen. Und jeder Theologe deutete sie so, wie er es für günstig hielt, um die befeindeten Konfessionen zu diskreditieren. Im Herbst 1618 stand ein riesiger Komet in Gestalt einer Rute am Firmament und strahlte hell.

Prediger verkündeten die letzte Phase der Menschheit

Eine Bedrohung? Eine Gelegenheit! Zumindest für die protestantischen Pfarrer in den Gebieten, in denen das Volk aufzuwiegeln war gegen katholische Vormacht. In Prag zum Beispiel kletterte der Superintendent Helwig Garth auf die Kanzel von St. Salvator und machte sein Auditorium hysterisch: Die Wiederkunft des Herrn stehe bevor, der Komet sei als eindeutiges Zeichen zu werten.

Doch vor der Wiederkunft werde die Strafe Gottes mit üblen Plagen über die Welt kommen. Christus werde alle Gottlosen ins Verderben stürzen. Deswegen war's geboten, Buße zu tun und dem Antichrist die Stirn zu bieten. Die letzte Phase der Menschheitsgeschichte war angebrochen, verkündeten Prediger wie Garth. Sie hetzten in ihren Kirchen, ließen ihre Hassreden drucken und verbreiten. Die Endzeitangst breitete sich viel schneller aus als der Krieg selbst.

Solche Panikattacken entdeckte Schmidt in unterschiedlichsten Quellen aus verschiedensten Gegenden. Die meisten Historiker sehen über solche Zeiterscheinungen hinweg. Bei Wilson etwa ist Helwig Garth nicht einmal erwähnt. Dabei hatten noch Zeitgenossen wie Philipp Abelin im Jahr 1635 den Schweifstern als Gottes Zeichen dargestellt, den "ganz Europa mit sonderlichem Schrecken" beobachtete.

Selbstverständlich bedeutet das nicht, Georg Schmidt selbst würde einen kausalen Zusammenhang herstellen zwischen Komet und Krieg. Er hat die politische Entwicklung ebenso im Blick, wie die militärische keineswegs zu kurz kommt. Vielmehr beleuchtet er jedoch zudem, in welch apokalyptischem Klima die Kriegsparteien zu den Waffen riefen.

In einer Zeit, in der die Menschen noch glaubten, Regenwolken mit Kanonen verjagen zu können, in einer solchen Zeit glaubte man auch daran, den Antichrist selbst zu peinigen, wenn man ein Bauerndorf des Kriegsgegners niederbrannte. Die Kriegspropaganda verfing auf beiden Seiten, während die Menschen verzweifelten. Am eindrucksvollsten schilderte diese Depression Andreas Gryphius in seinem berühmten Sonett, das Schmidt anführt, um die Erschütterungen und Verheerungen darzustellen. "Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret."

Jaroslaw von Martinic überlebte den Prager Fenstersturz, mit dem im Mai 1618 der Dreißigjährige Krieg begann. Doch die Tat verlief wohl anders, als in vielen Büchern steht. Eine Spurensuche in Tschechien und in Österreich.

Die Sitten verrohten. Jede Geschichte, die über eine Gräueltat verbreitet wurde, senkte die Hemmschwelle, selbst mit Brutalität vorzugehen. Mancherorts rotteten sich sogar Bauern zusammen und massakrierten ihre Besatzer. Die wiederum rächten sich. Man schnitt sich gegenseitig Ohren, Nasen und Geschlechtsteile ab. Frauen wurden in aller Öffentlichkeit vergewaltigt.

Für die Geistlichen waren immerhin Plünderungen akzeptabel. Verboten sei es allerdings, die "fleischliche Lust- und Hurenfülle" im "Angesicht der Ehemänner, Väter und Mütter" auszuleben, predigte der Ulmer Superintendent Conrad Dietrich im Jahr 1638. Am Oberrhein wurde von Kannibalismus berichtet. "Der Krieg als ,Theater des Schreckens'", schreibt Georg Schmidt, "kulminierte im absoluten Tabu- und Zivilisationsbruch."

Der Kriegseintritt des schwedischen Königs - ein Medienereignis

Für die Protestanten wurde der schwedische König Gustav Adolf, der "Löwe aus Mitternacht" zum Helden. Ein solcher Retter aus dem Norden war nicht nur im Alten Testament angekündigt, sondern auch wenige Jahrzehnte zuvor vom Astrologen und Arzt Paracelsus.

Sein Eintritt in den Krieg war ein Medienereignis, er beflügelte die Flugblattproduktion. Der Schwede wurde als Jäger dargestellt, sein katholischer Widersacher, der Feldherr Johann Tserclaes von Tilly, als Habicht. Schmidts großartige Medienbetrachtungen vermitteln einen Eindruck, mit welchen Impulsen, Hoffnungen und Ängsten in den Bauernstuben und in den Landsknechtlagern politisiert wurde.

Sehr dezent nimmt sich der Geschichtswissenschaftler Schmidt am Ende den Politologen Münkler vor. Der bezeichnete in seinem Buch als Kennzeichen des Dreißigjährigen Krieges, dass "er von außen nur schwer zu beenden ist und ein militärisches Eingreifen zumeist das Gegenteil dessen bewirkt, was offiziell beabsichtigt ist". Wer so argumentiere, kritisiert Schmidt, verfehle die Wirklichkeit des 17. Jahrhunderts. Dieses Ereignis sei nun mal ein "als gottgewollt ausgegebener und verstandener Krieg, der sich als Strafe gegen die armen Sünder richtete und von diesen als Kampf gegen die Ketzer oder den Antichristen rationalisiert wurde". Belege hat Schmidt genügend angeführt.