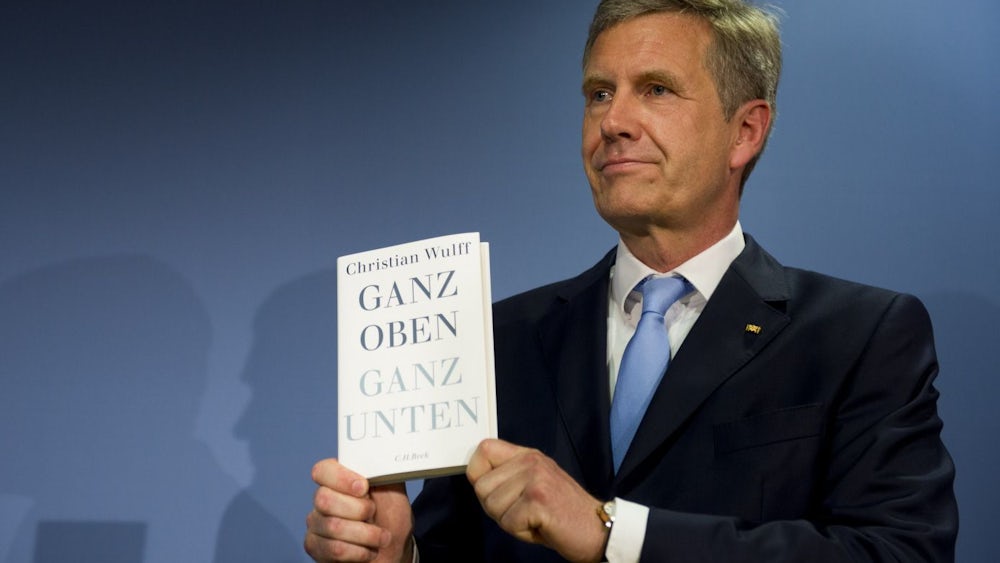

Es konnte nicht gelingen, und Christian Wulff ahnte das wahrscheinlich. "Sie könnten es als eine Zumutung empfinden", sagte er am Dienstag, während er sein Buch vorstellte, und er sagte es den Journalisten im Saal ins Gesicht. Ihnen könnte seine Theorie, die Macht der Medien an der Schnittstelle zur Justiz sei gefährlich für die Demokratie, vielleicht nicht gefallen. Sie könnten den Vorwurf, vom Jagdfieber befallen zu sein, womöglich nicht akzeptieren.

Wulff äußerte den Wunsch, das Buch möge "ergebnisoffen" gelesen werden, und nicht nur, "um Dinge zu finden, nach denen man sucht". Und er lud ein, eine Debatte zu führen über die vierte Macht im Staat.

Am Tag danach sah er das Resultat:

"Meine Güte, möchte man denken, wie viele Bücher und sonstige Erzählungen werden der Causa Wulff in diesem Leben noch gewidmet?" ( Spiegel online)

"Der Deutsche Journalisten-Verband hat im Zusammenhang mit der Präsentation des Buches ,Ganz oben, ganz unten' von Ex-Präsident Christian Wulff laut gewordene Vorwürfe gegen die Medien zurückgewiesen." ( Pressemitteilung des Deutschen Journalisten-Verbandes)

"Sein Buch und sein Auftreten bei der Buch-Präsentation haben einmal mehr belegt, dass seine Präsidentschaft ein Irrtum war. Ein Irrtum, den er selbst vermutlich nie einsehen wird. Niemals einsehen kann." ( Meedia.de)

Und so weiter. Dazu noch ein paar Auszüge aus den Kommentarspalten und den "sozialen" Netzwerken, alle anonym abgesetzt vor Verkaufsstart des Buchs:

"Osnabrücker Würstchen." "Idiot." "Keine Einsicht, kein Rückgrat." "Nimm deine Rente und verkrümel dich." "So ein Schund." "So langsam sollte er sich mal in Behandlung begeben." "Wenigstens hat er jetzt mit seiner hohlen Ex-Frau gleichgezogen, was Peinlichkeit angeht."

Christian Wulff, 54, hat sich erlaubt, seine Sicht der Dinge zu schildern, die Sicht des "Hauptbetroffenen der Affäre". Er hatte am 17. Februar 2012, nach 598 Tagen im Amt des Bundespräsidenten, zurücktreten müssen.

Heute sagt er: Er wurde zur Strecke gebracht von einer Allianz aus Medien und Justiz. Und bei denen, die damals schon das Bild prägten, Wulff sei ein nimmersatter Raffke, der sein Haus billiger finanzieren wollte als andere, kostenlos Urlaub bei Freunden machte und sich auf Sylt gerne einladen ließ, geht wieder ein Aufschrei durchs Land: Hätte er doch bloß geschwiegen.

"Er hätte sich auch einfach zurückziehen und sich in aller Stille weiter für Integrationspolitik engagieren können. Das war ihm nicht genug", nölte Spiegel online. "Er spricht mit der gleichen belegten Stimme, die ihn schon immer etwas beleidigt werden ließ", ätzte die Hannoversche Allgemeine. Und der Reporter des Deutschlandfunks empfand den Ex-Präsidenten, der bei der Pressekonferenz recht dickhäutig dem Bild-Reporter Paroli bot ("Gerade für Sie könnte das Buch interessant sein"), in dieser Situation "auf einmal dünnhäutig".

In ihrer ersten Reaktion schlagen viele Medien die Einladung Wulffs zur Diskussion aus. Sie gestatten sich kaum einen Moment des Innehaltens, der nötig wäre, um die Frage zu klären: Hat er alles falsch gemacht? Oder haben wir alles falsch gemacht? Oder liegt die Wahrheit wie so oft dazwischen?

So kann man das Gefühl bekommen, schon allein die Vorstellung des Buchs sei die Fortsetzung des verkorksten Krisenmanagements aus den letzten Tagen im Schloss Bellevue. Immer dachte Wulff, alles richtig zu machen, was sich später als falsch erwies. Und jetzt: wurde schon der Titel des Buchs verrissen, bevor überhaupt eine Seite davon im Umlauf war, weil einer wie er mit fast 200 000 Euro Ehrensold nie "ganz unten" sein kann.

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes klagt sogar, der Titel sei "ein peinlicher Fehlgriff, der bestenfalls noch Kopfschütteln auslöst", er verhöhne Hartz-IV-Empfänger.

Das Bild eines Getriebenen, der gut ankommen wollte

Man kann in diesem Buch tatsächlich einiges finden, was das Bild des trickreichen Karrieristen Wulff stützt. Etwa, wenn er ausführlich erklärt, warum er auf die ersten Fragen im niedersächsischen Landtag nach seinem Hauskredit, der die ganze Affäre ins Rollen brachte, nur so viel wie unbedingt nötig geantwortet hat: "Es gibt in den Landtagsparlamenten wie im Bundestag einen Konsens, den alle anerkennen: genau das zu beantworten, was konkret gefragt wurde. Das ist Brauch."

Oder wenn er über die Verabredungen mit der bunten Presse berichtet, als er seine neue Partnerin Bettina Körner in sein öffentliches Leben holte: "Wir haben uns auf bestimmte Dinge eingelassen, weil wir wussten, anschließend gut dazustehen und wieder eine Zeitlang in Ruhe gelassen zu werden." Oder wenn er von den privaten Treffen mit Kai Diekmann erzählt, dem Bild-Chefredakteur, für dessen Zeitung er sogar einen Text schrieb, weil er es für nützlich hielt.

Man findet aber vor allem das Bild eines Getriebenen, der gut ankommen wollte, nicht zuletzt bei den Medien. In guten Zeiten gefiel ihm, was er las. In schlechten machte es ihn ratlos: "Je mehr Widerstand mir entgegenschlug, desto mehr beschlich mich das Gefühl, mit genereller Feindseligkeit konfrontiert zu sein. (. . .) Heute weiß ich, dass ich in einen Teufelskreis geriet: weil ich unsicher war, wurde ich kritisiert, und weil ich kritisiert wurde, war ich unsicher."

Da ist es egal, dass er juristisch freigesprochen wurde

Als Getriebener machte er jene Fehler - wie den Anruf auf der Mailbox von Diekmann -, deretwegen heute seine Kritiker den Rücktritt für richtig halten. Da ist es auch egal, dass Wulff juristisch vom Vorwurf der Vorteilsannahme freigesprochen wurde.

Die Maßlosigkeit mancher Medien machten den Getriebenen zum Gejagten, den Gejagten zum Gehetzten. Und die Jäger, schreibt er, "geben erst Ruhe, wenn die Persönlichkeit des Betreffenden so vollständig vernichtet ist, dass keine Gefahr mehr besteht, dass er noch einmal zurückkommt". Wenn er ganz unten ist.

Peer Steinbrück schreibt in der aktuellen Ausgabe der Zeit: "Es beschämt mich, dass ich den richtigen Zeitpunkt für eine Geste gegenüber Christian Wulff verpasst habe. Diese - von wenigen Ausnahmen abgesehen - erstaunlich passive Rolle der politischen Klasse angesichts der Demontage eines ihrer Repräsentanten verblüfft mich nach wie vor." Solche leise Nachdenklichkeit - sie fehlt in vielen Medien.