Antonia Peters erinnert sich sehr gut an ihr erstes Mal. Wie es sich anfühlte, das Haar aufzuzwirbeln und auszureißen. Wie sich danach alles entspannte. Sie war damals elf und in der Kinderkur. "Ich hatte furchtbares Heimweh", sagt die heute 57-Jährige.

Trotzdem sollte sie sich um ihre Freundin kümmern, die ebenfalls Heimweh hatte. Das tat das Mädchen und versuchte zu verdrängen, dass sie selbst traurig war. So hatte sie es zu Hause gelernt. Stark sein, sich durchbeißen. Peters hat einen bewegungseingeschränkten Arm und zieht ein Bein nach. Ihre Eltern hatten ihr immer zu verstehen gegeben, dass ihr Geist die körperlichen Defizite ausgleichen muss.

Das gelang eine Weile ganz gut. Bis sie abends im Bett lag, sich die Haare zwirbelte, eines ausriss, darauf herumknabberte - und Erleichterung verspürte. "Eine Erzieherin bekam es mit und schimpfte, ich solle meine Haare in Ruhe lassen - und gab mir so indirekt zu verstehen: Das ist was Schlimmes, das darf man nur heimlich machen."

Eine kaum erforschte Krankheit

Also riss das Mädchen sich die Haare nur aus, wenn es niemand sah. Ging es ihr nicht gut, zog sie sich auf die Toilette zurück und rupfte dort. Oft hinter den Ohren und oft so lange, bis die Stelle kahl war. "Das war meine Beruhigungsstrategie, um meine Ängste zu regulieren", erklärt Peters.

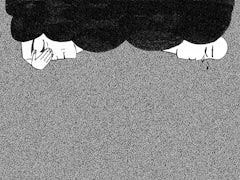

Sich zwanghaft die Haare auszureißen, ist eine Krankheit, die häufig im Kindesalter das erste Mal auftritt. Sie heißt Trichotillomanie - zusammengesetzt aus den drei griechischen Wörtern "thrix" für Haar, "tillein" für rupfen, und "mania" für Wahnsinn. Nie gehört? Kein Wunder, die meisten Betroffenen wissen selbst nicht, dass ihre Störung einen Namen hat.

Gespräche versiegen, Hilfsangebote werden zurückgewiesen: Eine schwere Depression ist auch für die Angehörigen des Erkrankten eine Belastung.

Von der Weltgesundheitsorganisation wurde Trichotillomanie schon 1991 als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Aber noch immer sind viele Fragen offen. "Zum Beispiel, warum so viel mehr Frauen als Männer betroffen sind", sagt der Münchner Psychotherapeut Nico Niedermeier. Auch der Grund für die familiäre Häufung ist unbekannt. Ob es eine genetische Veranlagung sei oder ob die Kinder sich das Verhalten bei den Eltern abschauten, darüber könne man nur mutmaßen. Verlässliche Daten gibt es nicht, sagt der Psychotherapeut.

Niedermeier therapierte fünfzehn Jahre lang Trichotillomanie-Patienten. "Die meisten haben spezifische Reißstellen, wie etwa hinter den Ohren oder oben auf dem Kopf", erklärt er. Manche rupfen sich auch Wimpern, Augenbrauen oder die Schambehaarung aus. Sie zupfen im schlimmsten Fall, bis es blutet. Fast alle schämen sich dafür, verstecken ihre zwanghafte Störung unter einer Mütze oder Perücke. "Haare gehören zum Schönheitsideal, die kahlen Stellen sind deshalb ein Stigma für die Betroffenen", erklärt der Psychotherapeut.

In Deutschland leiden zwischen 0,5 und drei Prozent der Erwachsenen und Kinder an Trichotillomanie, schätzt Niedermeier. Die Erkrankung gehört per Definition zu den Impulskontroll- oder auch Zwangsspektrumsstörungen ( Ziffer F63.3 nach dem ICD-10, dem Diagnoseklassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation) und unterscheidet sich von Zwangsstörungen wie dem Waschzwang oder dem Kontrollzwang.

Gemeinsam haben all diese Störungen, dass ein Ritual ausgeführt wird, das dazu führt, dass es den Betroffenen besser geht. Der Unterschied ist, dass der Handlung beim zwanghaften Händewaschen eine Befürchtung vorausgeht, beispielsweise, dass die Türklinke bakterienverseucht ist. Solcherart Zwangsgedanken gibt es bei der Trichotillomanie nicht, das Haareausreißen dient allein dem Ziel, dass die Anspannung nachlässt.

Ein dem Haareausreißen ähnliches Verhalten hat womöglich jeder schon bei sich selbst beobachtet. Wer unter Druck steht, raucht noch eine zweite oder dritte Zigarette, isst zu viel Schokolade oder kaut auf den Nägeln. "Und manche reißen sich eben die Haare aus", sagt Niedermeier. "Es mutet zwar selbstverletzend an, hat aber nicht die gleiche Dimension wie etwa das Ritzen, das häufig mit einer emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung verbunden ist, die oft als Borderline-Störung bezeichnet wird."

Antonia Peters Mutter bemerkte die kahlen Stellen hinter den Ohren ihrer Tochter irgendwann. Sie befahl ihr, damit aufzuhören. Das schaffte das Mädchen genau drei Tage, dann wurde die innere Unruhe zu groß und sie riss wieder. Als Peters etwa 18 Jahre alt war, kam sie zu der Erkenntnis, dass Hilfe von einem Experten nötig ist. Ihre Mutter reagierte ablehnend. "Sie meinte, wenn sie es geschafft habe, mit dem Rauchen aufzuhören, kann ich auch mit dem Reißen aufhören", erzählt Peters.

Niemand konnte die Erkrankung einordnen

Konnte sie aber nicht. Um die Spuren ihrer Reißattacken zu verbergen, kaufte sie sich Kopftücher und stellte es als "den neuesten Trend" dar. Später setzte sie eine Perücke auf. Ihren Arbeitskollegen im Kindergarten erzählte sie etwas von Hormonproblemen. Mit 24 Jahren lernte sie ihren Freund kennen und offenbarte ihre Störung, die damals noch niemand einordnen konnte. "Wir haben nächtelang geredet. Es war schwer, weil er sich schuldig fühlte", sagt sie. Die junge Frau wandte sich an einen Neurologen, der sie an einen Verhaltenstherapeuten überwies. "Der stellte fest, dass mein Selbstbewusstsein unterentwickelt war. Das haben wir dann zwei Jahre therapiert. Aber nie das Haareausreißen", erzählt Peters.

Sie horten und sammeln, umgeben sich mit Dingen, die andere wegwerfen - solange, bis ihnen alles über den Kopf wächst. Messies verbringen ein Leben im Durcheinander, das ihnen Angst macht und sie isoliert. Ein Gespräch über inneres und äußeres Chaos.

Eines Tages las ihr Freund in der Zeitung, dass das Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf (UKE) für eine Studie Personen sucht, die sich zwanghaft die Haare ausreißen. Das war 1997. Peters rang sich zu einer Anmeldung durch und nahm an der Studie teil. Eine Gruppe erhielt eine Verhaltenstherapie, einer anderen wurden Medikamente verabreicht. Peters bekam sogenannte selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, eine Gruppe von Antidepressiva. "Ich verlor die Lust, zu reißen. Ich hatte ganz viel Energie, konnte alles Mögliche anfangen und auch zu Ende bringen", erzählt sie. Allerdings traten Nebenwirkungen auf, die Dosis musste geändert werden.

In Hamburg fand kurze Zeit später die erste Fachtagung zu Trichotillomanie statt, an der Peters teilnahm und mit weiteren Betroffenen eine Selbsthilfegruppe gründete. "Es war gut zu wissen, dass ich nicht allein war", erzählt sie. Ihre Haare wuchsen nach, sie beschloss, sich langsam aus den Medikamenten "rauszuschleichen", wie sie es nennt. Und wurde rückfällig.

Es folgte, im Jahr 2000, eine Verhaltenstherapie am UKE. "Ich lernte, meine Gefühle wahrzunehmen, und übte, das Reißen einzudämmen", sagt Peters. Anstatt zu reißen, fand sie alternative Bewegungsmuster. Sie knetete kleine Bälle, setzte sich auf ihre Hände. Sie lernte, von Aktivität in eine Ruhephase zu wechseln. Sie lernte, den Drang des Reißens zu spüren, ihm aber nicht nachzugeben. Sie lernte auch, sich dafür zu belohnen. Sie aß ihr Lieblingsgericht, hörte eine CD oder traf sich mit einer Freundin.

Depression ist mehr als Traurigkeit und Melancholie. In dieser Krankheit ist der Tod ganz nah. Wie sich das anfühlt? Eine Betroffene erzählt.

In der Therapie wird den Patienten vermittelt, dass das Haareausreißen gelerntes Verhalten ist, was man auch wieder verlernen kann. Selbstbeobachtung sei sehr wichtig, erklärt Therapeut Niedermeier. "Wir filtern gemeinsam die Auslösesituation für das Reißen heraus. Die Betroffenen zupfen sich ihre Haare häufig dann aus, wenn sie gelangweilt sind oder vor dem Computer oder Fernseher sitzen." Oder das andere Extrem erleben: Zeitdruck und Stress.

Betroffene sollten sich nur an Experten wenden

Zwischen 20 und 60 Therapiestunden benötigen die Betroffenen etwa, sagt Niedermeier. Häufig sei eine deutliche Reduzierung das Ergebnis, in einigen Fällen seien die Personen auch "reißfrei" gewesen. Es habe auch Versuche gegeben, die Erkrankung mit Medikamenten zu behandeln - "das spezifisch Richtige wurde aber noch nicht gefunden", sagt Niedermeier.

Der Psychotherapeut rät Betroffenen, einen Therapeuten aufzusuchen, der sich mit dieser Zwangsspektrumsstörung wirklich auskennt. Damit die Erkrankung diagnostisch richtig eingeordnet wird. Ein erster Ansprechpartner kann die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen sein: Sie vermittelt Therapeuten und Ärzte, die mit Trichotillomanie vertraut sind. Antonia Peters ist dort als Vorstandsvorsitzende aktiv und möchte die Erkrankung bekannter machen, damit Betroffene wissen, dass und wie sie Hilfe bekommen können.

Peters' persönliches Therapieziel war eine achtzigprozentige Reduzierung des Reißens. "Heute habe ich über neunzig Prozent geschafft", sagt sie. Manchmal zupfe sie sich noch ein Haar aus. Aber das mache sie sich bewusst und wisse, dass sie dem Impuls beim nächsten Mal eben nicht nachgeben dürfe - und schaffe das dann auch. "Weil ich die Anspannung mittlerweile aushalte", sagt sie.