Wenigstens sind da die 148 800 Euro, auch wenn sonst nicht viel geblieben ist. Vor allem niemand, der sich noch für dieses Leben interessiert, also streift Sybille Wolf-Mohr die weißen Handschuhe über und beginnt, in dem fremden Dasein zu graben. Niemand ist mehr da, der liebt, der verachtet, ja, nicht einmal mehr jemand, dem die Verstorbene einfach nur gleichgültig ist, also beginnt Wolf-Mohr zu suchen, in diesen drei Kisten. Ziemlich mickrig sieht er aus, der Rest eines Lebens. Neun Jahrzehnte, zusammengefallen zu ein paar Packen Papier, abgestellt in einem Archiv. Mit Füllfeder niedergeschriebene Worte, Eintrittskarten zum Sonatenabend, zwei Mark das Stück. Das ist alles, was geblieben ist. Ein bisschen Kram und viel Geld.

Doch selbst um die 148 800 Euro schert sich niemand mehr, sonst säße Sibylle Wolf-Mohr nicht hier in diesem kargen Lesezimmer und würde mit dem Finger Zeile für Zeile vergilbtes Papier abtasten. Wolf-Mohr, 49, sieht nicht unbedingt aus, wie man sich eine Detektivin so vorstellt, mit ihren Lackschuhen, der Anzughose, den Bügelfalten. Eher wie eine Maklerin für Luxusimmobilien, wie sie da am Besuchertisch klebt, filigrane Ringe an den Fingern; elegant, nicht protzig.

Aber mit Wohlstand hat ihre Arbeit ja auch zu tun, schließlich beginnt sie erst nach Erben zu fahnden, wenn es um viel Geld geht, mindestens 25 000 Euro sollten es schon sein. "Ich will und muss ja auch verdienen", sagt Wolf-Mohr, hievt ein weiteres Stück vergangenes Leben auf die Tischplatte. Es dauert Jahre, bis sie die Menschen gefunden hat, von denen sie zu Beginn nicht einmal weiß, ob es sie gibt. Jahre, bis sie verdient.

Wolf-Mohr ist eine von wenigen Hundert Erbenermittlern in Deutschland, für diesen Beruf gibt es keine Ausbildung, keinen Abschluss. Auch deshalb streifen immer wieder windige Gestalten durch die Nachlassgerichte, doch Erben zu prellen, das funktioniert vielleicht zweimal, dreimal. Dann bleiben die Aufträge aus. Wolf-Mohr dagegen sucht und findet schon seit mehr als fünfzehn Jahren Erben, hat den Beruf von ihrem Vater geerbt. Die Profession wird immer wichtiger in einer Welt, in der sich die Bande vieler Familien über Länder und Kontinente hinweg spannen.

Die Ermittler erhalten die besonders komplizierten Fälle

Denn wenn ein Mensch stirbt und da niemand ist, der Anspruch auf sein Erbe zu haben scheint, fällt sein Besitz dem Staat zu. Die Frist beträgt 30 Jahre, in all diesen Jahren kann ein vergessener Neffe das Vermögen noch einfordern. Die mehr als 650 Nachlassgerichte im Land, angesiedelt bei den Amtsgerichten, prüfen die Fälle deshalb ziemlich genau. Sie beauftragen in der Regel einen Nachlasspfleger, der verkommene Wohnungen durchsucht, auch nach Hinweisen auf Verwandte. Wenn dieser Pfleger aber keinen Erben ausmacht, keine Tante, keinen Sohn, gibt er den Fall an private Ermittler ab.

Noch nie wurde in Deutschland so viel vererbt wie heute. Oder? Die wichtigsten Infos zur Erbenrepublik Deutschland kurz erklärt.

Wie heute mal wieder, in diesem Büro in der Münchner Innenstadt, zehn Minuten Autofahrt vom Archiv. Der Nachlasspfleger, die Haare zurückgegelt, die Stimme hoch, schiebt eine Akte über seinen Tisch. "Ich entschuldige mich jetzt schon bei Ihnen", sagt er, "aber die Fälle müssen gemacht werden, auch wenn sie nerven." Er klatscht in die Hände und zieht die Augenbrauen nach oben, ha, er ist die Sache jetzt los.

Eine Münchnerin hat in ihrem Testament erlassen, Teile ihres Vermögens der Nichte in Georgia, USA, zu vermachen, allerdings ein paar Details vergessen. Sybille Wolf-Mohr schlägt den Ordner auf, blättert durch den Zellulosehaufen, tatsächlich, nicht mehr vermerkt als der Name. Kein Geburtsdatum, keine Adresse. Das passiert oft, sagt Wolf-Mohr und schüttelt den Kopf. Anfängerfehler. Sie klemmt die neue Akte unter ihren Arm, der Nachlasspfleger nickt, Handschlag, bis bald - als hätte sie nicht schon genug solcher Akten zu Hause in der Provinz.

Iffezheim, ein kleiner Ort nahe Baden-Baden, der immerhin eine Galopprennbahn vorzuweisen hat und eine Autobahnausfahrt. Hier hat sich Wolf-Mohr ihre Zentrale zur globalen Erbenermittlung eingerichtet. Zwar sitzen die Partner von Wolf-Mohr vor allem in den Großstädten, wie der Nachlasspfleger in München spielen ihr auch andere in Düsseldorf oder Frankfurt Fälle zu. In der Stadt leben die Menschen anonymer als im Dorf. Sie sterben einsamer.

Wolf-Mohr aber arbeitet im Iffezheimer Gewerbegebiet am Rande eines Parkplatzes, auf dem ein grauer Bau aus den Achtzigerjahren sitzt. Zweimal die Treppe runter, die Lackschuhe klacken über die Stufen. Souterrain nennt Wolf-Mohr das hier, klingt ja auch schöner als Keller.

Sie schreitet den weiß gestrichenen Gang entlang, vorbei an den Büros ihrer zehn festangestellten Mitarbeiter, an Juristen, Historikern und Schreibkräften. Sie alle ermitteln hier Erben, fordern Urkunden an von Tod und Geburt, sehen Steuerlisten durch, Einträge von Kirchengemeinden, Briefwechsel aus Archiven. Fahren immer wieder raus, um betagte Nachkommen zu befragen, die nicht selten nur Auskünfte geben wie "also wir, wir waren damals 10 Stück". Aha, neun Geschwister also. Vermerkt. Und wenn man dann frage, sagt Wolf-Mohr, waren die Anni und die Gerti verheiratet, ja, dann heiße es, "aber selbstverständlich! Mit Onkel Heinz und Onkel Franz". Nachnamen behalten die wenigsten im Gedächtnis, dabei kommt es auf die doch an.

Unser Autor stammt vom englischen Hochadel ab. Warum ihn William und Kate trotzdem nicht zur Hochzeit eingeladen haben.

Mache Erben wittern erst einmal Betrug

Wolf-Mohr klopft auf eine der Mappen auf ihrem Schreibtisch, so hoch wie ein Weizenglas. Die ganz dicken, das seien die unangenehmsten. Selbst die Rückwand des Büros panzern Akten, davor ein Vorhang zum Schieben, um wenigstens einen Teil zu verdecken. "Bedrückt einen ja doch, die ganzen noch nicht abgeschlossenen Fälle", sagt die Erbenermittlerin und nimmt einen Bogen aus der Akte. Sie hebt den Arm, der Bogen entrollt sich wie eine Rolle Klopapier, weiter und weiter, über den Schreibtisch, über den Boden. Das Leben von 32 Menschen, von vier Generationen auf fünf Metern Papier. Die Skizze einer Familie, die nur deshalb in den Iffezheimer Akten liegt, weil der Verstorbene niemanden aus dieser Familie mehr um sich hatte.

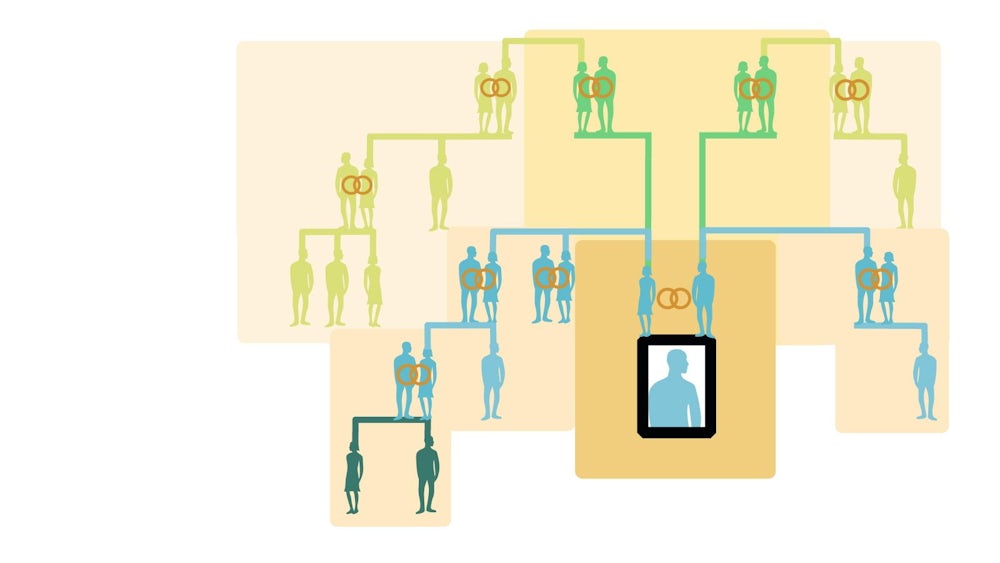

Für Wolf-Mohr bleiben die meisten dieser Menschen nur ein Name, ein Datum, ein Hinweis auf die möglichen Erben, einer von vielen. Die Frau fährt mit dem Finger die Linien des Stammbaums entlang, erst geht es nach oben, sie ermittelt die Eltern eines Toten, die Großeltern und womöglich auch die Urgroßeltern. Sie fährt weiter über das Papier, zur Seite, sie ermittelt die Geschwister der Eltern und Großeltern; als Letztes geht es wieder nach unten zu deren Kindern und Kindeskindern. Zu den Erben. Irgendwann wird die ein Schreiben erreichen, in dem Sätze stehen werden wie "gemäß dem aktuellen Stand unserer Ermittlungen gehen wir davon aus, dass Sie einen Anteil einer Erbschaft in Höhe von 10 000 Euro erwarten".

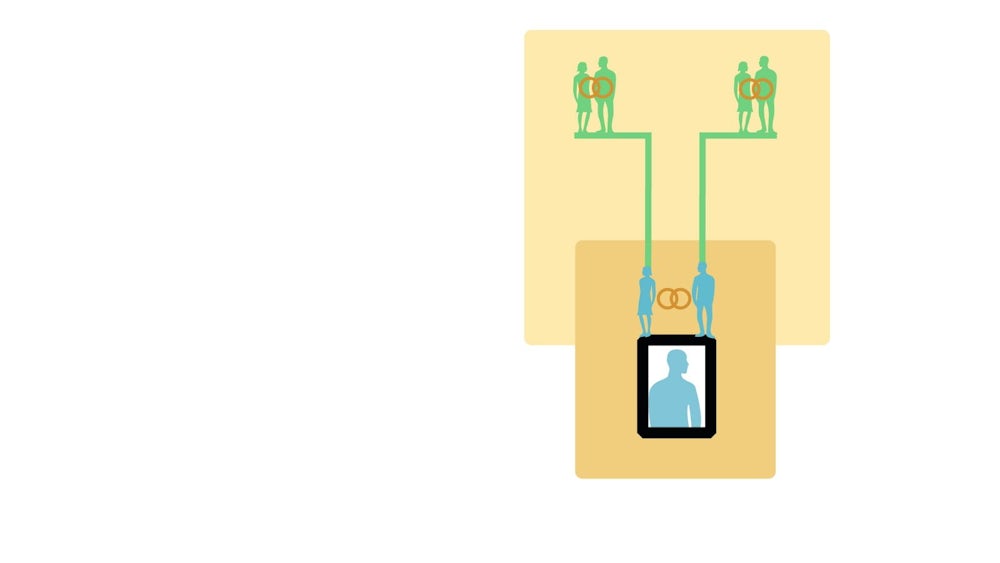

Erst einmal kennt die Erbenermittlerin meist nur den Namen des Toten - kann aber zum Beispiel über dessen Geburtsurkunde herausfinden, wer die Eltern waren. Von den Eltern geht es weiter nach oben, zu den Großeltern.

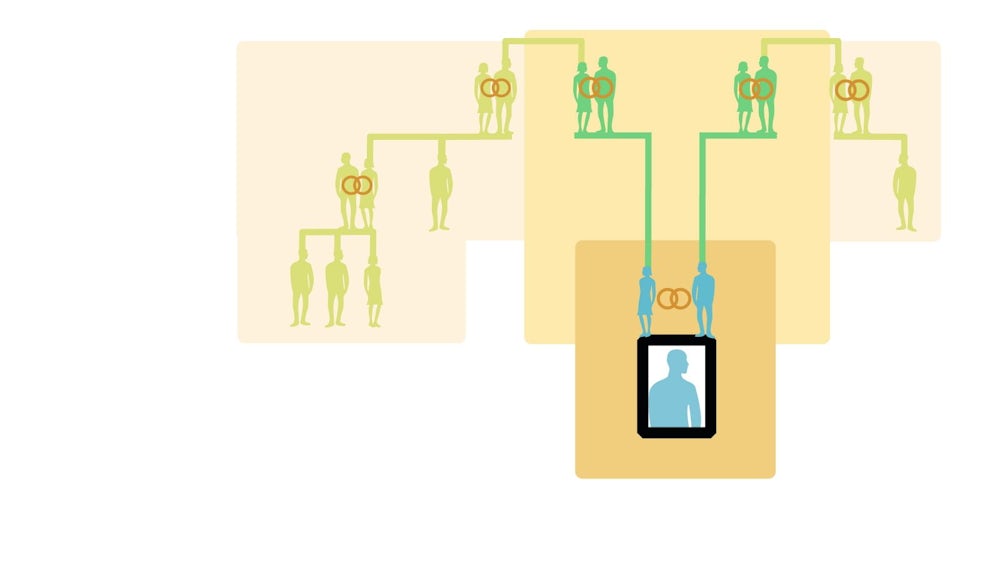

Anschließend ermittelt sie die Geschwister der Großeltern und deren Kinder und Kindeskinder, um sicherzugehen, alle Äste des Stammbaums zu kennen.

Ist das passiert, beschäftigt sich die Erbenermittlerin in der Regel mit den Geschwistern der Eltern des Verstorbenen - und deren Kindern und Kindeskindern. Bis alle Erben gefunden sind.

Sie werden das vermutlich erst einmal nicht glauben, Betrug wittern, recherchieren, sich vielleicht sogar bei der Polizei erkundigen. Doch nach und nach werden sich die Zweifel schmälern. Sie werden mit Wolf-Mohr telefonieren, vielleicht irgendwann mit ihr Kaffee trinken im Wohnzimmer, ein wenig ungläubig lächeln. Sie werden den Vertrag unterschreiben, einwilligen, von der Erbschaft fünf bis zwanzig Prozent an die Erbermittlerin abzugeben, ohne die sie wohl nie von dem Vermögen erfahren hätten. Und das große Geld, für das sie nichts tun mussten, außer geduldig zu sein, wird sich immer echter anfühlen.

Im Schnitt geht es um etwa 50 000 Euro

Im besten Fall, sagt Wolf-Mohr und deutet auf den Rand des Stammbaums, stehen ganz unten nur noch ein, zwei, vielleicht drei Namen. Wenn sie dort aber nach und nach 20 Leute ergänzen muss, "dann werden die Quoten eklig klein". Dann fallen 10 000 Euro zu 1000 zusammen oder gar zu 100 Euro. Dann haben die Erben wenig Lust, auch noch diese Frau zu bezahlen, die ihnen das Geld kaputtermittelt hat, das sie seit dem ersten Brief so stark ersehnten. Passiere aber eher selten, sagt Wolf-Mohr, fast immer belohnten die Erben ihre Arbeit - eine Mitarbeiterin balanciert gerade einen Stapel Kuverts hinaus zur Türe, adressiert an künftige Erben. Etwa sieben schreiben die Ermittler wöchentlich an, so beginnt jedes Verfahren. Es endet damit, dass sie all ihr Material an ein Nachlassgericht weitergeben; hoffen, dass dieses die ermittelten Erben anerkennt.

Wolf-Mohr öffnet die Türe einer ihrer Archive, es riecht nach Papier. In der Abstellkammer bohren sich schlichte Holzregale in die Höhe, beladen mit den Familienhistorien Hunderter Menschen. Im Schnitt gehe es um etwa 50 000 Euro, sagt Wolf-Mohr. Millionenbeträge seien die Ausnahme, "ist jetzt nicht so, dass ich davon 80 gehabt hätte".

Der hier zum Beispiel, sie deutet auf einen der Namen, der war ziemlich schwierig, der hat sie immer wieder angeschrieben, auf Polnisch, weil sich das Ermittlungsverfahren so lange hinzog. Um die polnischen Schreiben zu verstehen, musste sie einen Übersetzer bemühen, nur um dann zu lesen: "Sibylle, wie kannst du morgens noch in den Spiegel schauen?". Der Herr konnte es nicht mehr erwarten, endlich zu erben. Sie verzieht das Gesicht, schüttelt den Kopf, öffnet die Türe zum nächsten Archiv. Hier lagern die Akten noch auf dem Boden, unsortiert, wegwerfen aber will sie trotzdem nichts. Einmal, da habe sie aus zwei verschiedenen Verfahren schon den gleichen Erben ermittelt. Jahre lagen dazwischen, aber die Akten waren immer noch da.

Manchmal bleibt nicht viel von einem Leben, manchmal fallen Jahrzehnte zusammen zu einem Packen Papier. Der aber bleibt lange, zumindest in Iffezheim.