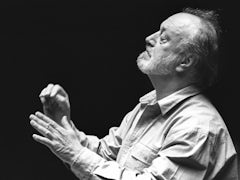

Vor ziemlich genau drei Jahren machte Kurt Masur seine Parkinson-Erkrankung bekannt und trat dann noch einmal ans Dirigentenpult der New Yorker Philharmoniker: Brahms, das Doppelkonzert. Eigentlich lehnte er eher an dem Pult, dem man rücklings ein Geländer angebaut hatte; er war schon sehr gezeichnet. Aber das New Yorker Publikum feierte ihn bereits beim Reinkommen so besonders frenetisch, dass man spürte: Hier sollte nicht nur ein Kranker aufgemuntert und die Wehmut eines Abschieds übertönt werden, sondern hier applaudierten die New Yorker gewissermaßen auch sich selbst, und zwar dafür, dass sie diesen Mann 1991 in die Stadt geholt hatten, auf dass er ihr etwas heruntergekommenes Orchester wieder aufrichte - und sie gleich mit.

Das Selbstbewusstsein einer Stadtgesellschaft hängt selbst an einem Ort wie New York auffällig am Prestige seines Orchesters, und mit Masur holten sie sich eine echte historische Heldenfigur, die das gerade in den USA als Sieg empfundene Ende des Kalten Krieges mitgeprägt hatte. Und sie bekamen innerbetrieblich eine Respektsperson mit ausgeprägtem Bewusstsein für das, was auch und vor allem New Yorker mit Philharmoniker-Dauerkarte zum Ticken bringt: Macht.

Er schien den Staat in der Hand zu haben

Wenn man da nun dabeisaß und den Brahms hörte und die Wertschätzung der New Yorker nicht nur für den Musiker, sondern für die Persönlichkeit Kurt Masur zu spüren bekam, dann war der am weitesten entfernte Ort, an den einen die eigenen Erinnerungen da tragen konnten, sicherlich die Stadt Dresden in den späten Jahren der DDR. Andererseits war aber auch die Entfernung zwischen Kurt Masurs Leipzig und Dresden immer schon gewaltig, denn wozu sollte man sich mit einer genauso großen Nachbarstadt befassen, wenn aller Groll, Neid und offener Hass in beiden Orten gleichermaßen ganz der Hauptstadt galten. Aber dass für Masurs Gewandhausorchester der aufwendigste Konzertsaal des Landes errichtet wurde, ließ sich schlecht nicht mit offenem Mund bestaunen.

Es wurde, wenn die Erinnerung an die Gespräche der Älteren nicht trügt, immer dem Einfluss Masurs zugeschrieben, den teuren Bau durchgesetzt zu haben. Die ganz Alten hatten ihn noch als jugendlichen Chefdirekten der Dresdner Philharmoniker erlebt, und immer mal wieder erwähnte auch jemand "die Sache mit dem Autounfall", bei dem 1972 Masurs erste Ehefrau und zwei weitere Menschen ums Leben gekommen waren. Der Staat habe seinem jungen, international gefragten Stardirigenten damals eine zweite Chance gegeben - so war die Lesart. Umso mehr verblüffte viele, dass dann eher Masur - eben als internationaler Star und Devisenbringer - den Staat in der Hand zu haben schien.

Die Autorität, die der klassischen Musik damals in der DDR zufiel, gründete vermutlich nicht zuletzt auf dem Umstand, dass sie deren Herrschaftsgebiet räumlich und zeitlich überschritt. Wenn Maler, Schriftsteller oder Regisseure in den Westen gingen, dann war das meist ein Abschied für immer und im Konflikt über Politisches. Wenn Peter Schreier, der Thomanerchor oder Kurt Masur die Welt bereisten, dann als Experten für Bach aus dessen Heimatregion; ihr Arbeitsgebiet war älter als der Sozialismus.

Daher vielleicht auch die heute mitunter als nischenossihaft und konservativ belächelte Kulturbeflissenheit des bildungsbürgerlichen Milieus gerade in Sachsen; ein Konzertbesuch konnte damals auch eine kleine Republikflucht sein, während sich schon einen Sitzplatz weiter ein strammer Genosse genauso beglückt seiner kulturellen Vorgeschichte vergewisserte. Klassische Orchester waren nicht ohne Grund auch die einzigen Staatsbetriebe in der DDR, denen immer wieder auch Leute aus dem Westen vorstanden. Klassische Musik, könnte man sagen, transzendierte die Mauer und die ideologischen Gräben.

Der Dirigent, der das Innehalten befahl

Insofern war Leipzig am 9. Oktober 1989 gesegnet mit einer Figur wie Kurt Masur, die wie ein mindestens ebenbürtiger Partner der Staatsmacht erschien und Demonstranten wie Polizisten "Keine Gewalt!" zurief. Es spielt da, vor allem für die Geschichtsbücher, keine so besonders große Rolle, dass dieser Aufruf auch noch von ein paar anderen kam oder auch anderswo (zum Beispiel tags zuvor in Dresden) "Keine Gewalt"-Verhandlungen zwischen Bürgern und Staat zustande gekommen waren. Denn wer kennt die heute noch? Kurt Masur war der, den auf allen Seiten alle kannten: der Dirigent, der im Crescendo der Revolution das Innehalten befahl. Orchestermusiker behaupten manchmal, dass sie im Zweifel auch ohne klarkämen. Aber das Publikum tut es nicht.