"Stadtluft macht frei": Die Karriere dieses Versprechens, das eigentlich ein mittelalterlicher Rechtstitel ist, gehört zu den missverständlichen, ja rätselhaften Wundern der Urbanistik. Denn dieser Ausdruck hätte kaum je in der Gegenwart ankommen dürfen. Der Satz beschreibt einen zunächst simplen Rechtsgrundsatz, wonach "Leibeigene" dann frei und aus dem "Eigentum" ihrer adeligen Dienstherren zu entlassen sind, wenn es ihnen gelingt, ein ganzes Jahr in einer Stadt zu leben.

Städte waren zu jener Zeit vor allem Siedlungen rund um Burgen und Klöster. Sie machten - vorgeblich zunächst - aus den unfreien Knechten der Fürsten freie Herren. Städte galten somit als Transformatoren: als Maschinen zur Herstellung des sozialen Aufstiegs. Vom Leibeigenen zum Ratsherren: Das war die urbanistische Entsprechung des amerikanischen Traums "vom Tellerwäscher zum Millionär" aus dem 20. Jahrhundert - und stammt doch aus dem deutschen Raum sowie aus dem 12. Jahrhundert.

Wer nach München zieht, geht dort das Risiko ein, immer ärmer zu werden

Das Rätselhafte ist nun: Der Satz "Stadtluft macht frei" wurde bereits 1231/32 wieder einkassiert - zugunsten der Fürsten. Und das Missverständliche daran: So einfach war es nie. Um zum städtischen Vollbürger aufzusteigen, musste man erstens Grundbesitz in der Stadt nachweisen und zweitens das Bürgergeld bezahlen. Der Normalfall jenseits solcher finanziellen Möglichkeiten bezeichnete nur den Übergang von der einen Unabhängigkeit in die andere: vom Leibeigenen zum (ungelernten) Lohnabhängigen oder Almosenempfänger.

Warum also zitiert man heute noch eine mittelalterliche Rechtsprechung, die nicht von Dauer und auch nur für sehr wenige Menschen gültig war? Wohl deshalb, weil die Strahlkraft einer Garantie, die die "Stadt" mit der "Freiheit" zu einem suggestiven, utopischen Moment verdichtet, bis heute anhält. Am Anfang stand also ein beinahe leeres Versprechen mit Mindesthaltbarkeitsdatum - aber dennoch wurde daraus eine enorme Karriere: Die Stadt wurde zum Sehnsuchtsort schlechthin. Zum Ort der Träume. Doch wurde daraus spätestens im Reich der "creative class" (Richard Florida) tatsächlich der Raum der Möglichkeiten. Die Stadt hat sich im Laufe ihrer Entwicklung ihre eigene Realität geschaffen.

Sie war von Anbeginn an die Idee von einer besseren Welt. Erst später wurde daraus jene ökonomische Vitalität, die mittlerweile, zu denken wäre etwa an Mexiko-Stadt, das Bruttoinlandsprodukt der dazugehörigen Länder in den Schatten stellt. Wenn Lewis Mumford, der amerikanische Stadtsoziologe und Historiker, schreibt: "Noch vor der Schriftkunst ist die Stadt die kostbarste Erfindung der Zivilisation" - dann ist das sowohl materiell als auch geistig-kulturell gemeint. Über Jahrtausende hin wurden so aus den Städten Utopien, gebaut aus Straßen, Häusern und Plätzen. Die Menschen des Mittelalters durchquerten die Stadttore mit jenem Gefühl, das man heute vielleicht gerade noch für die Portale einer Kirche aufbringt: Andacht. Selbst in der Münchner Frauenkirche und im Jahr 2016 ist man aber keineswegs sicher. Vor den Fürsten schon, aber nicht vor den Forschern. Die haben vor Kurzem ( SZ vom 10. August) ausgerechnet jener Stadt an der Isar, die in Deutschland schon längst zu einem Synonym für Wohlstand und Zukunftsglaube geworden ist, attestiert, das reinste Armutsrisiko zu sein.

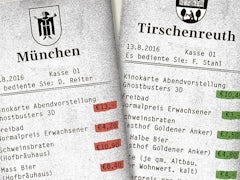

Nirgends kostet das Leben mehr, nirgends leben die Leute lieber: München im Vergleich mit Tirschenreuth, der billigsten Stadt Deutschlands.

Thomas Manns München-leuchtete-Bild vom "Isar-Athen" ist insofern auf böse Weise wahr geworden: München ist dem in der Euro-Krise darbenden Athen offenbar näher als gedacht - wobei es München natürlich immer noch vergleichsweise sehr, sehr gutgeht. Aber eben doch nicht so gut wie bisher vermutet. Die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft belegt, dass 18 Prozent der Münchner von Armut bedroht sind. Der Grund: Die Lebenshaltungskosten sind in München inzwischen so hoch, dass sie auch von den oft überdurchschnittlichen Löhnen und Gehältern nicht mehr abgefedert werden können. Wer nach München zieht, geht also dort das Risiko ein, immer ärmer zu werden.

Das gilt zum Teil in viel stärkerem Maße allerdings auch für andere Städte, für Köln, Berlin, Frankfurt, Bonn oder Düsseldorf. Macht Stadtluft also in Wahrheit arm?

Es sieht so aus. Und wenn man die aktuelle Wohnungsnot der großen Städte und Ballungsgebiete noch hinzu nimmt beziehungsweise als Teil des gleichen Problems betrachtet, da das Wohnen den Großteil der Lebenshaltungskosten ausmacht, kommt man nun umgekehrt und im Widerspruch zur Erfolgsgeschichte der Stadt zum Ergebnis: Landluft macht frei. Ist also nicht eigentlich Tirschenreuth, die - statistisch betrachtet - billigste Stadt Deutschlands, im Vergleich zur teuersten Stadt, München, der eigentliche Sieger in der Konkurrenz der Ideen von einem besseren Leben? In Tirschenreuth, am Rande der selbst schon am Rande liegenden Oberpfalz gelegen, ist ein Euro theoretisch und umgerechnet zu den Lebenshaltungskosten 1 Euro 40 wert. In München wären es dementsprechend 60 Cent.

Womit aber nicht nur München ein Problem hat - sondern die ganze Welt. Denn bislang galt das Phänomen der "Verstädterung" als unumkehrbare Entwicklung. Noch um 1900 lebten nur zehn Prozent der Weltbevölkerung in Städten. Gemeint sind damit in Deutschland siedlungstechnisch verdichtete Gemeinden mit Stadtrecht, die wenigstens 2000 Einwohner aufweisen. Für andere Länder gibt es ähnliche Definitionen. Wichtig ist indessen nicht die reine Größe, sondern die Funktionalität und ökonomische Autarkie der Stadt. Wobei nun aus den ursprünglich zehn Prozent der Städter mehr als 50 Prozent geworden sind. Nach UN-Berechnungen sollen schon in absehbarer Zeit drei von vier Menschen in großen und immer größer werdenden Städten leben. Bis zum Jahr 2050 geht man von 650 Millionen-Städten aus. Wenn Stadtluft arm macht, schreitet die Welt folglich direkt in den Untergang - und es ist die Frage, ob Tirschenreuth, nichts gegen die Perle der Oberpfalz, die richtige Antwort auf diese apokalyptische Vorstellung ist.

Dem Elend der Stadt viel näher als ihrem Triumph

Früher musste in die Großstadt ziehen, wer die Welt erleben wollte. Heute ist auch die Provinz irgendwie chic. Wie konnte das passieren?

Die Armutsfalle "Stadt" ist kein neues Phänomen. Es ist hilfreich, sich das klarzumachen in einer Debatte zu Stadt und Land, die leicht ins Ideologische kippen kann. Man muss eigentlich nur an die Literatur des 19. Jahrhunderts erinnern, an Charles Dickens und "Oliver Twist" oder an Émile Zola und "Nana", um den Schrecken der Städte London und Paris, die Megastädte der frühen Moderne, heraufzubeschwören. Schon stellen sich Bilder ein von modernden Gassen, verrotteten Häusern und vor Unrat stinkenden Plätzen, dazu kommen Ahnungen von Dunkelheit, Grausamkeit, Krankheit und abgrundtiefer Verlorenheit. Das gilt auch noch für den Übertritt ins 20. Jahrhundert, für Alexander Döblins "Berlin Alexanderplatz" etwa oder für Upton Sinclairs "Der Dschungel", um Europa zu verlassen und den Horror der Schlachthöfe in Chicago zu betreten. In all diesen Werken, deren Sozialkritik sich naturgemäß nur auf städtischem Terrain entfalten kann, ist man dem Elend der Stadt viel näher als ihrem Triumph.

Weltweit betrachtet ist das auch heute der Normalfall, denn die Megacities in Asien oder Afrika, in denen es sich bei Weitem nicht so gut lebt wie in München, sind tatsächlich Orte gewaltiger Probleme: Sie kämpfen mit dem Müll, der Infrastruktur, der Wohnungsnot, der Kriminalität und dem Hunger. Es gibt Städte, in denen sauberes Trinkwasser und Strom zu den seltenen Gütern gehört. Mit Blick auf diese Beispiele darf man sich wundern, warum die Stadt überhaupt je so romantisch verklärt werden konnte. Bert Brechts schwarze Prophetie ("von diesen Städten wird bleiben, der durch sie hindurchging, der Wind") ist eine mögliche Antwort auf die Hybris, aber auch auf die Hysterie rund um die Städte.

Das heißt heute: Um die Zukunft der Stadt ist durchaus zu kämpfen. Es ist also gut, wenn die Stadt München, die täglichen Zuzug erlebt, den sie kaum verkraften kann, auch negativ bekannt ist als Armutsrisiko; und es ist gut, wenn Tirschenreuth, das am Einwohnerschwund leidet, auch positiv bekannt ist als Stadt der niedrigen Lebenshaltungskosten. Schon beginnen die ersten Urbanisten darüber nachzudenken, ob es zur angeblich unumkehrbaren Verstädterung nicht doch eine Alternative für die Zukunft geben könnte. Menschen, die wahrhaft mobil sind, könnten sich dann entscheiden, wo sie lieber wohnen möchten. Aber, und darauf kommt es an, das ändert vorerst nichts an der tatsächlichen Immobilität jener Menschen, die auf die Jobs angewiesen sind, die es eher nicht am Rand der Oberpfalz gibt, dafür aber zum Beispiel in München.

Dornen, Zacken, Spitzen: Immer mehr Gemeinden wehren sich mit drastischen Mitteln gegen Obdachlose. Was kommt als Nächstes - Tretminen?

Für diese Menschen müssen Städte als Jobmotoren und Integrationsmaschinen so lebenswert wie irgend möglich gestaltet werden. Ansonsten aber muss man sich klarmachen: Ja, das Leben in der Stadt ist mit Risiken behaftet. Und nein, man kann das nicht so schnell ändern. Allerdings: München hat nichts zu tun mit Johannesburg heute oder London vor 150 Jahren. Das Klagelied wider die Stadt hört sich daher mindestens so befremdlich an wie das Hohelied der Stadt einst. Den Zumutungen der Stadt entsprechen in Wahrheit ihre Verheißungen. Städte sind Chancen, keine Garantien. Alles andere ist ein Song von Frank Sinatra, dessen "If I can make it there" mindestens ein so großes Missverständnis ist wie eine mittelalterliche Sentenz.