Man darf sich vom Titel nicht irreführen lassen: Die Oper "Die Nacht vor Weihnachten" von Nikolai Rimski-Korsakow eignet sich kaum für das vorweihnachtliche Ritual eines Familienausflugs in die Hochkultur. Obwohl es durchaus weihnachtliche Aspekte gibt - die junge Oksana wünscht sich Schuhe, wie sie die Zarin trägt, es gibt einen Teufel, der damit hadert, dass ihn keiner mehr ernstnimmt, und es geht viel um die Wintersonnenwende, also um heidnische Rituale. Dazu kommt ein naturmystisches Weltbild und ein ganz eigener Witz. Ansonsten ist dieses Werk aber vor allem: überbordend viel. Auch, was die fabelhafte Musik angeht, die die meisten noch nie gehört haben dürften. Die deutsche Erstaufführung von 1940 wurde nach dem Überfall der Nazitruppen auf die Sowjetunion abgesetzt, das Werk geriet in Vergessenheit. Damit ist Schluss, dank der Oper Frankfurt, deren Generalmusikdirektor Sebastian Weigle und auch dank Christof Loy, dessen liebe- und fantasievolle Inszenierung alles tut, um die Wirkung der Musik zu unterstützen.

Rimski-Korsakow gehörte zum "Mächtigen Häuflein", jener Gruppe russischer Komponisten, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammenschlossen, um die russische Musik zu erneuern - mittels der Rückbesinnung auf Volksmusiken, aber stets verbunden mit einer genauen Kenntnis der westeuropäischen Musik. In der "Nacht vor Weihnachten" verarbeitet Rimski-Korsakow die "Koljadki-Gesänge", die man in Russland tatsächlich am Abend vor Weihnachten sang. Wie die Sternsinger hierzulande.

Volksliedhafte verliert jeden dunklen Erdkrumengeruch

Die Lieder sind entsprechend melodisch geradlinig, harmonisch aber vertrackt. Der Komponist baut daraus vielschichtige Chorpassagen oder auch rasante, gesungene Dialoge, für die er zwei Melodien gegeneinanderstellt. Zwei Menschen singen von völlig gegensätzlichen Dingen und im Untergrund führen die Melodien zusätzlich ein Eigenleben. Sebastian Weigle dirigiert dabei das Frankfurter Opern- und Museumsorchester mit fabelhafter Leichtigkeit, das Volksliedhafte verliert jeden dunklen Erdkrumengeruch.

Zwei Arien im westeuropäischen Sinne gibt es - beide hat Oksana. Ausgedehnte, zarte Klanggespinste, einmal besingt Julia Muzychenko die Liebe ihrer Figur zu sich selbst, einmal die zu Wakula, der sie liebt und den sie letztlich auch liebt, und der ihr die Schuhe der Zarin bringen wird. Die Szene bei der Zarin ließ die Uraufführung 1895 mit der Zensur kollidieren. Sie ist die perfekte Klang-Mimikry einer höfischen Tanzveranstaltung des 18. Jahrhunderts. Ursula Renzenbrink packt dafür alle in überbordende Rokoko-Kostüme.

Aber eigentlich ist man auf dem Dorf. Von den Kostümen abgesehen verzichtet Christof Loy also auf jeden naturalistischen Kitsch, ließ sich von Johannes Leiacker einen weißen Kasten voller Sternenlichter auf die Bühne stellen, von links drängt immer wieder ein riesiger, dunkler Mond herein, außerdem verschließt das transparente Bild des Alls regelmäßig den Raum. In dieser Aufgeräumtheit kann Loy mit fabelhafter Personenregie die vielen Geschichten erzählen, die hier nebenher laufen. Er erzählt von der Lust des sehr knackigen Teufels (Andrei Popov) und der überbordenden Hexe Solocha (Enkelejda Shkoza), die in einer völlig grotesken, irrsinnig witzigen Szene ihre vier Liebhaber in großen Säcken verstecken muss, worin die Sänger - Teufel, Diakon, Bürgermeister, reichster Mann des Dorfs - dann wie in einem drolligen Kinderspiel herumtapsen.

"Bitte zerstören Sie nicht, was wir in Jahrzehnten aufgebaut haben!"

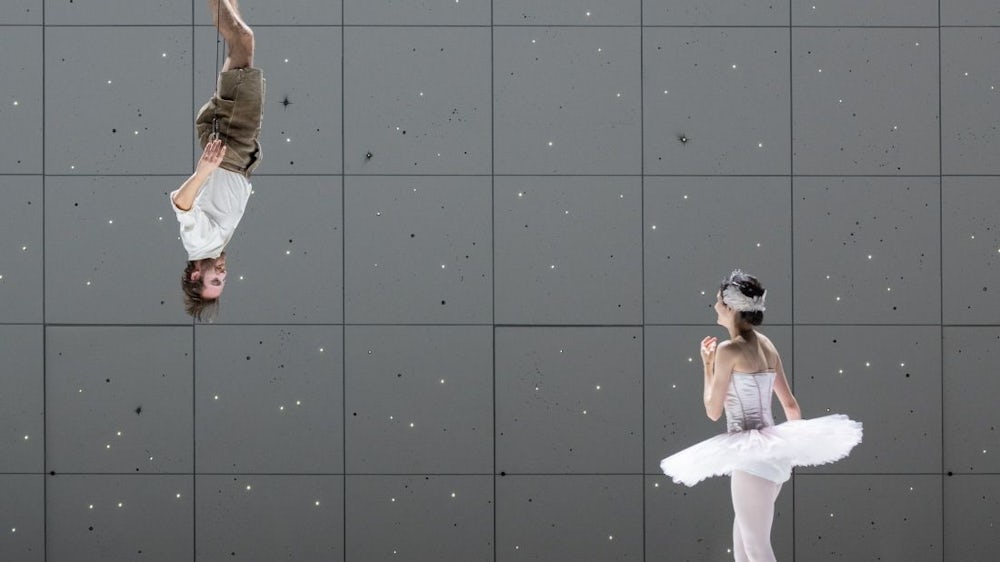

Durch die Dorfwelt geistern surreale Gestalten, die Balletttruppe spielt Sturm, das Ensemble ist von allererster, russischer Güte, Alexey Tikhomirov etwa ist als als Tschub, Okasanas Vater und eben der reichste Mann im Dorf, ein Gebirge von Sangeskraft. Und weil das alles noch nicht reicht, tanzt Ayelet Polne als jungfräuliche Göttin wie eine "Schwanensee"-Ballerina, tanzt eine zarte Liebe mit einem plüschigen Bären und einen Pas de deux mit dem Frühlingsgott (Gorka Culebras), vertikal, denn sie steht unten und er schwebt vom Himmel herab.

In einem Brief an den hessischen Ministerpräsidenten bat der Frankfurter Opernintendant Bernd Loebe vor kurzem flehentlich: "Bitte zerstören Sie nicht, was wir in Jahrzehnten aufgebaut haben!" Fürs Weiterspielen tut das Haus alles, testet Zuschauer selbst. Diese explodieren am Ende dieser herrlichen Aufführung geradezu vor Glück.