Wenn mittelalterliche Geschichtsschreiber ihre Erzählung besonders glaubwürdig machen wollen, dann verwenden sie zuweilen die Ich-Form, ja sie nennen sich mit Namen, als müssten sie einen notariellen Akt unterzeichnen. Diese Form der Beglaubigung dient vor allem dem eigentlich Unglaublichen, nicht selten Wundern oder ungewöhnlichen Naturerscheinungen. Ich habe es selbst gesehen, lautet der damit verbundene Sprechakt: Man darf es glauben.

In gesteigerter Form machte sich der Sieneser Chronist Agnolo Tura diese Konvention bei der großen Pest von 1348 zu eigen: "Ich, Agnolo di Tura, den man den Dicken nennt, beerdigte eigenhändig fünf meiner Kinder in der allgemeinen Grabstätte. Anderen erging es nicht besser. Andere Tote wurden so nachlässig bestattet, dass sie von Hunden ausgegraben, in der Stadt verteilt und teilweise auch gefressen wurden. Die Glocken läuteten nicht mehr, und auch das Weinen hörte auf. So schrecklich war die Lage, dass alle nur noch mit ihrem eigenen Tod rechneten."

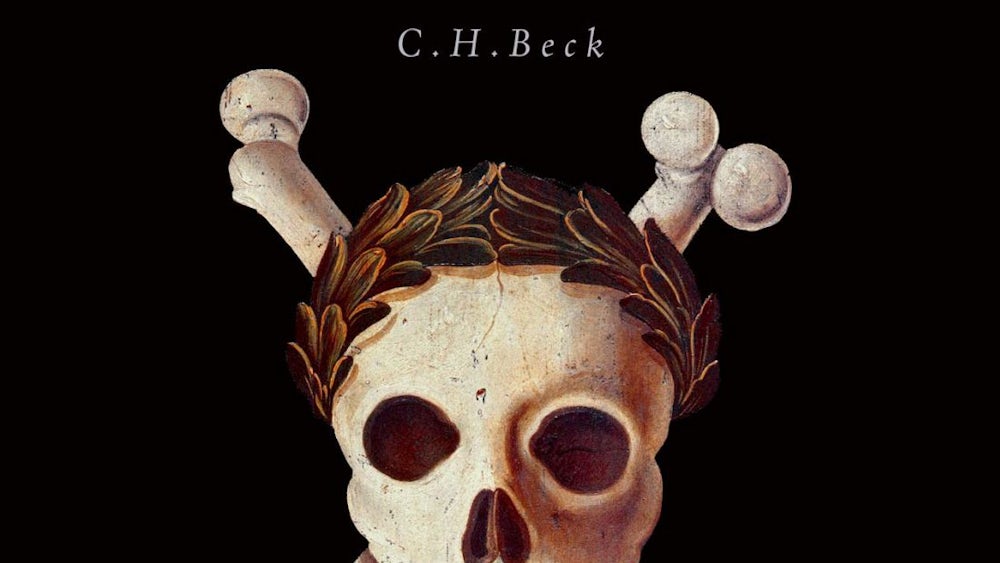

Volker Reinhardt zitiert diese berühmte und bewegende Stelle (in Italien ein Lesebuchtext) in einem zur aktuellen Pandemie sehr rasch produzierten Buch über die Mutter aller nachantiken europäischen Seuchen. Ihre fortdauernde Präsenz im historischen Gedächtnis verdankt die Pest von 1348 nicht zuletzt solchen Texten, allen voran der Rahmenerzählung von Boccaccios "Decamerone", den hundert Novellen, die sich zehn junge Leute vortragen, die vor der Ansteckung aus der Stadt Florenz aufs Land geflohen sind und sich nun die Zeit mit schönen und merkwürdigen Geschichten vertreiben.

Der Stoff ist nicht neu, und wenig vergleichbar mit der Gegenwart

Da Reinhardt, der ein Kenner der italienischen Renaissance ist, nun so schnell da ist, kann er kaum mit neuen Erkenntnissen aufwarten. Aber er kann den gut erschlossenen Stoff durch originelle Disposition und gelegentliche Parallelen zur Gegenwart interessant machen. Diese Parallelen allerdings darf man getrost vergessen. Zu groß sind die Abstände zwischen einer unmittelbar tödlichen, in kürzester Zeit ein Massensterben auslösenden, zudem eine medizinisch weitgehend hilflose Gesellschaft treffenden Seuche von den aktuellen Umständen. Auch lassen sich die vielfältigen zeitgenössischen Zeugnisse in Chronistik, Dichtung und Briefliteratur kaum mit heutiger Echtzeitkommunikation in allen möglichen Medien samt ihren Rückkopplungseffekten in der Gesellschaft vergleichen, auch wenn Reinhardt das punktuell suggeriert.

Originell ist Reinhardts Zugriff auf einer anderen Ebene: Er trennt die Darstellung des heutigen Wissensstandes über den Verlauf und die Folgen der Seuche von der Erörterung der Reaktionen und Verarbeitungen durch die Zeitgenossen. Das führt zu einem lehrreichen Kontrasteffekt: So schockartig die aus Asien kommende, von Handelsschiffen eingeschleppte Pest die Länder am Mittelmeer (etwas später auch die Zentraleuropas, allerdings ohne Polen) überfiel, so sehr kann rückblickende Übersicht ihre Effekte entdramatisieren.

Psychologisch macht es wohl keinen entscheidenden Unterschied, ob die Sterblichkeitsziffern bloß zehn oder 25 Prozent einer Stadtbevölkerung betrugen und nicht, wie die Zeitgenossen schätzten, zwei Drittel oder gar 80 Prozent. Agnolo Turas Einzelschicksal ist glaubwürdig und symbolisch zugleich. Allerdings brach an keinem Ort Europas die soziale und politische Ordnung zusammen; die aus der Pest folgenden Verschiebungen vollzogen sich schrittweise und sehr unterschiedlich. Auch wirken sie zunächst widersprüchlich: Da das Sterben Arme und Unterschichten stärker betraf als die Wohlhabenden, verbesserte sich die wirtschaftliche Stellung einfacher Arbeitskräfte durch die Pest. Zugleich wurde etlicher Reichtum umverteilt, dabei womöglich breiter gestreut.

Außerdem verstärkte sich in Italien, dem Hauptgebiet von Reinhardts Darstellung, eine Verschiebung von kommunalen zu signorilen Verfassungen, zu tyrannischen Regierungsformen. Diese wurden reaktiv vom römisch-republikanisch inspirierten Humanismus mit gelehrtem Aufwand kritisiert. Die polemische Spannung verlief dabei um 1400 zwischen dem republikanischen Florenz und dem signorilen Mailand der Visconti - gut erforschtes Terrain. Reinhardt arbeitet die Sonderstellung Mailands heraus, das unter dem Regenten Luchino Visconti (1292-1349) einen eigenen Weg scharfer Abschottung einschlug und so in der ersten Welle der Pest bis 1350 kaum Tote verzeichnete. Mailand sei, so Reinhardt, mit seinem Sonderweg das Schweden des Trecento gewesen; nun ja, nur eben nicht im Lockeren, sondern im Strengen.

Reinhardt fährt den Zeitgenossen zu bald über den Mund

Die zeitgenössische Chronistik zeigt die doppelte Krise des Wissens und der Frömmigkeit: Medizin half nicht, die Geistlichkeit versagte an vielen Orten bei der Sterbebegleitung, die Ursachen der Seuche waren ungewiss. Gebildete wie Papst Clemens VI. in Avignon, die an astrologische Konstellationen glaubten, waren vergleichsweise immun dagegen, die jüdische Minderheit als Sündenbock zu identifizieren. In den Künsten kann man diametral entgegengesetzte Wirkungen der Pest identifizieren: einerseits Verinnerlichung und Frömmigkeit, andererseits leiblichen Realismus und neue Weltlichkeit. So entsteht Schritt für Schritt ein Panorama Europas um 1400, in dessen Krisen und Machtkämpfe die Pest immer wieder hineinspielte, wenn auch mit schwer messbaren Wirkungen. Nein, die Pest machte nicht alles anders, und so wird es auch Covid-19 nicht tun, lautet die Botschaft des Buches.

Das ist gewiss richtig und doch bleibt es unbefriedigend. Reinhardts Abgeklärtheit erspart dem heutigen Leser den Weg vom ersten Schock zum Weiterleben, den die Zeitgenossen auf je ihre Weise zurücklegen mussten. Das Buch lebt vom reichlich zitierten Quellenmaterial, doch zugleich fährt es den Zeitgenossen allzu bald über den Mund.

Boccaccio wird des literarischen Schematismus überführt, im Einklang mit eingeschliffener Literaturwissenschaft. Die ungeheure Lebendigkeit seiner Darstellung möchte man danach kaum noch auf sich wirken lassen, und das ist wirklich schade. Geradezu snobistisch wirkt die Vernachlässigung von Kurt Flaschs Boccaccio-Studie "Poesie nach der Pest" von 1992. Flasch zeigte darin, wie der Zusammenbruch des Wissens in der Pest zu einer bis in die Novellen hineinwirkenden philosophischen Skepsis führte. Der Dichter wurde so als intellektueller Zeitgenosse des Philosophen William von Occam konturiert, aber für eine neues, nicht gelehrtes, vor allem aber auch weibliches Publikum. Es ist immer gut, wenn Historiker Jubel und Jammer zu Erkenntnis werden lassen, aber davor sollten Jubel und Jammer doch fühlbar geworden sein.