Warum Kant moralisch an der Französischen Revolution festhielt, trotz ihrer Gräuel.

Warum Kant moralisch an der Französischen Revolution festhielt, trotz ihrer Gräuel.

Die virtuosen, vielschichtigen Storys von George Saunders sind einzigartig in der heutigen Literatur. Aber es kursiert ein schlimmer Verdacht: Sind sie womöglich zu perfekt?

Die biblische Geschichte von Abraham und Isaak hat schon Thomas Mann aufgegriffen, nun widmet sich ihr der Philosoph Omri Boehm. Mit brisanten Erkenntnissen für die Gegenwart.

Staatsterror mit geschändeten Menschen im Handyvideo: Vom Theater der Grausamkeit, das Terroristen und Despoten vor den Augen der Welt aufführen.

Dichtung als Vergegenwärtigung des Bösen: Hans Peter Hallwachs brilliert mit Edgar Allan Poe im Hörbuch "Der Rabe und andere Erzählungen".

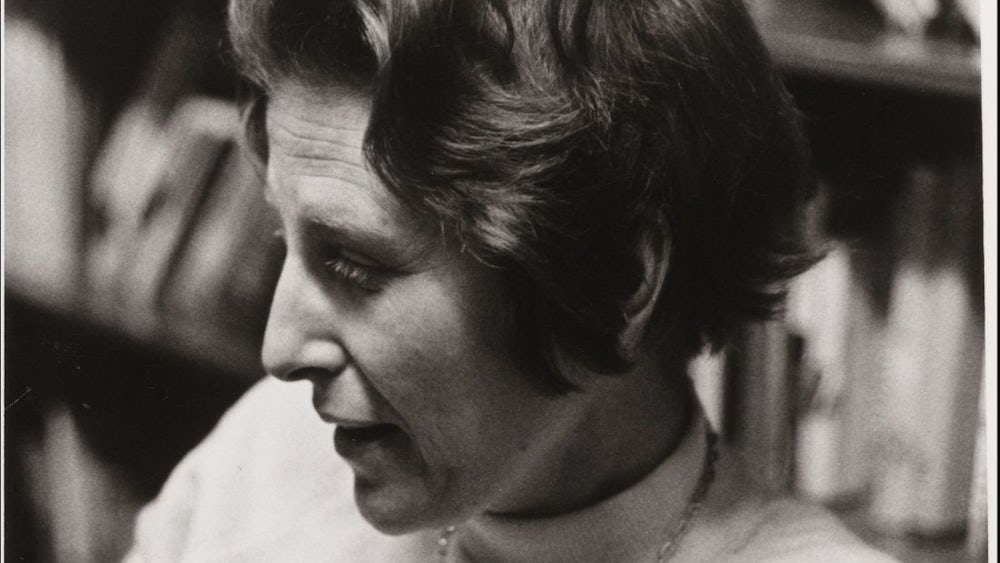

"Liberalismus der Furcht": Im Werk der 1992 verstorbenen Politologin Judith Shklar findet sich der Freiheitsbegriff der Stunde. Was bedeutet er für unsere Gegenwart?

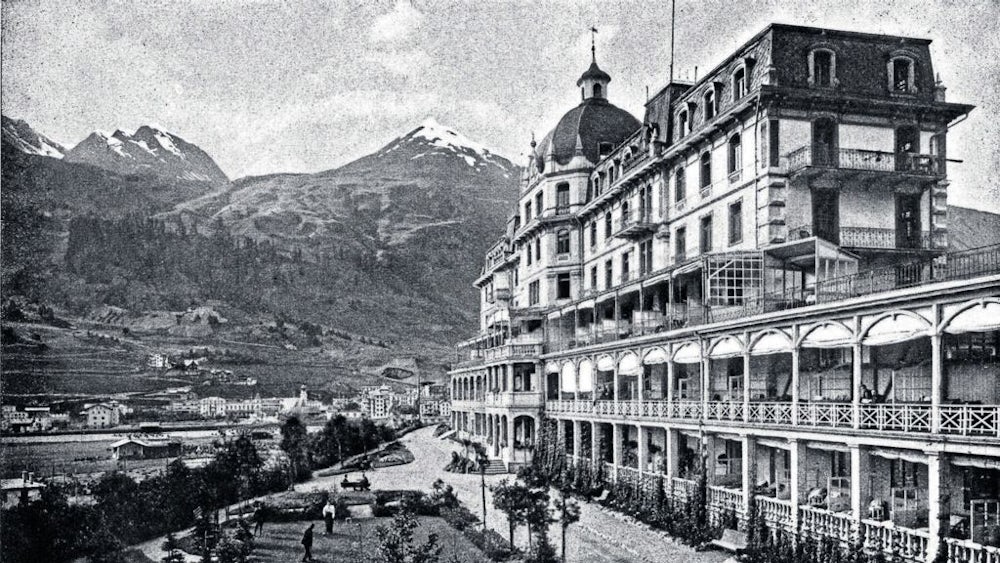

Mit einem gnädigen Buch über die DDR-Diktatur machte Katja Hoyer Furore. In ihrem neuen Buch über die Kaiserzeit lässt sie schon wieder nichts auf Deutschland kommen.

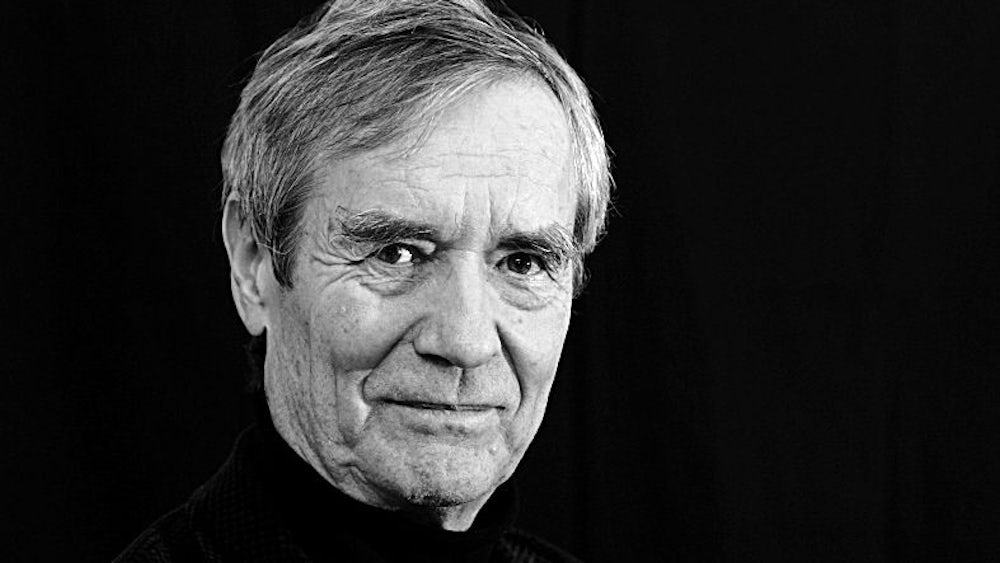

Bei ihm gehörte auch das Rauchen zum Werk des Disziplinmenschen Thomas Mann: Der Germanist Hermann Kurzke ist tot.

Der Ägyptologe und Kulturtheoretiker Jan Assmann ist tot. Sein Vermächtnis sind zwei gewaltige Theorien zur Entwicklung unserer Kultur.

In "Silence" erzählt Albrecht Selge vom Menschenmöglichen am Beispiel einer modernen Bildungsbürgerfamilie. Es ist auch ein Meditations- und Gedankenbuch.

Der Film "Der Teufel möglicherweise" von Robert Bresson und weitere Empfehlungen der Woche aus dem SZ-Feuilleton.

Der Soziologe Heinz Bude nimmt heiter-besinnlich Abschied von der Generation Babyboomer und fragt: Haben Sie noch etwas gutzumachen?

Jenseits richtiger und falscher Parolen glänzten die Demonstrationen vom Wochenende alleine dadurch: die heiter-ernste Anwesenheit nicht des "Volkes", sondern der Bevölkerung.

Jan Philipp Reemtsma schließt sein Hamburger Institut für Sozialforschung. Es ist eine private und doch auch historische Entscheidung für die intellektuelle Republik.

In Simon Ravens Roman "Wie Schatten kommt" will ein linksradikaler Studentenbeirat die "Odyssee" geschlechtergerecht überarbeiten. Im Original ist er vor einem halben Jahrhundert erschienen. Hat Raven etwas geahnt?

Zum verliebten Regierenden Bürgermeister und der lokalen Unart, jeden Quatsch nach angeblich reiflicher Überlegung damit zu erklären, dass das in der Hauptstadt halt "geht".

Der lyrische Kinderkalender des Moritz Verlags macht Lust aufs neue Jahr: diese und weitere Empfehlungen der Woche aus dem SZ-Feuilleton.

Was wir heute über Thomas Mann wissen, hat er geprägt: Der Germanist Eckhard Heftrich ist nach einem eindrucksvollen Forscherleben mit 95 Jahren gestorben.