Gerettet werden muss Venedig, so scheint es, immer wieder aufs Neue, wobei die entsprechenden Versuche immer gewaltiger und zahlreicher werden, in Reaktion auf die sich steigernden Bedrohungen. Aber seit wann ist das so, und wer fing an, die Stadt vor ihrem Untergang bewahren zu wollen? "Noch", schrieb ein Besucher im Herbst 1849, kurz nachdem die Österreicher den Versuch, den venezianischen Staat als revolutionäre Republik neu entstehen zu lassen, mithilfe von Kanonen und Granaten niedergeschlagen hatten, "bietet sich Venedig der Anschauung in der letzten Phase des Verfalls dar: ein Geist über dem Sand des Meeres, so schwach, so still, allem beraubt außer der Schönheit..."

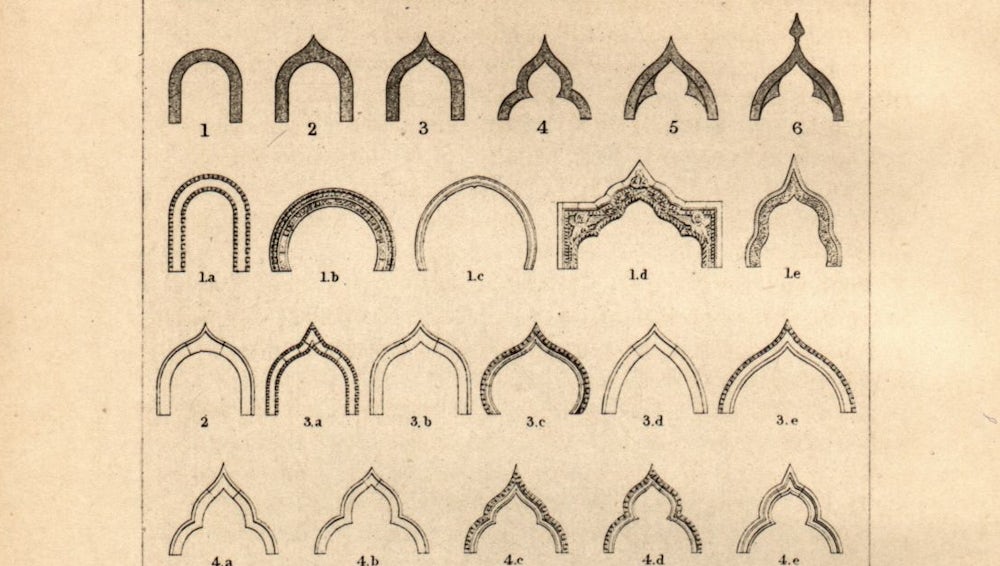

Dabei hatte der Autor dieser Zeilen, der englische Kunstkritiker John Ruskin, zur Entstehung der Vorstellung, Venedig sei dem Untergang geweiht und müsse gerettet werden, wesentlich beigetragen. Und mehr als das: "Ich würde mich darauf einlassen, die Umrisse dieses Anblicks festzuhalten, bevor er verschwindet." Aus diesem Vorsatz ging ein dem Widerstand gegen die Zeit gewidmetes Unternehmen hervor, wie es in der Kunstgeschichte kein zweites gibt: eine auf Vollständigkeit angelegte Dokumentation der vermeintlich bald verlorenen Stadt in Zeichnungen, Aquarellen, Stichen, Fotografien und Essays, die John Ruskin zu einem großen Teil in dem dreibändigen Werk "The Stones of Venice" (1851 bis 1853) veröffentlichte.

Die Inszenierung eines überwältigend schönen, aber dem Untergang preisgegebenen Gemeinwesens bildet seitdem einen festen Topos im Umgang mit dieser Stadt, festgehalten in Hunderten Büchern, beschworen in unzähligen Filmen, besungen und orchestriert. Immer geht es dabei darum, die Stadt im letzten Augenblick vor ihrem Untergang zu bewahren, und sei es in der Kunst. Dabei oszilliert das Bild zwischen den Beschwörungen von Melancholie und Wehmut, wie sie die Gemälde William Turners zu beseelen scheinen, und den Huldigungen an einen Ort der befreiten Sinnlichkeit und des heiteren, verantwortungslosen Lebens in einer Welt, die es eigentlich gar nicht geben kann: "Wie ein verwirklichter Traum begrüßt dich das bunte Venedig", heißt es in einem Gedicht Friedrich Hebbels aus dem Jahr 1848, und auf dieser Behauptung gründet eine lange, immer wieder neu illustrierte Tradition, in der von Masken und Festen, Theatervorstellungen, Konzerten, Bällen und Umzügen berichtet wird, so als hätten Galeeren nie gebaut, Sklaven nie verkauft, Steine nie gesetzt, Früchte nie gezüchtet werden müssen, sondern als wäre der Reichtum von allein gekommen und hätte stets der ganzen Stadt zur Verfügung gestanden.

In diese Tradition fügt sich ein Werk, das nicht Sachbuch ist und nicht Roman, nicht Erzählung und nicht Denkstück, sondern vielmehr eine lange, ja überlange Lob- und Preisrede auf eine verschwundene Welt. An rhetorischem Glanz und metaphorischer Pracht wird nicht gespart. Im Gegenteil, es wird alles aufgeboten, was ein ebenso redseliges wie gründlich gebildetes spätes 19. Jahrhundert zu bieten hat. Über die Entstehung einer venezianischen Musik heißt es etwa: "Eine Ecke am Rio. Ein Fenster mit Säulchen, daran Jasmin hinaufklettert. Eine vorüberfahrende Gondel, die mit ihrem Ruder einen Silberregen aufsprühen lässt: premi! Fast ohne Geräusch gleitet die Gondel vorbei, ein Stückchen im Schatten, ein Stückchen in der Sonne: stali! Wenn sie an einer Biegung des Kanals verschwunden ist, fällt ein Jasminstern in das friedliche Wasser, und man hört dieses Auffallen der Blumenkrone, so groß ist das Schweigen. So wird die Musik von selbst geboren." Mit der Malerei wollen es solche Zeilen aufnehmen, mit einer vollendeten Bildtechnik, die nervös sein kann und präzis zugleich, sprühend, doch zugleich ins Detail vertieft.

Monnier sucht die Sinnlichkeit, weil er darüber hinaus keinen Gedanken hat

Philippe Monniers Buch "Venedig im achtzehnten Jahrhundert" erschien zuerst im Jahr 1907. Es liefert das historische Panorama einer Stadt, die nicht mehr die Macht besitzt, die sie einst darstellte, als sie das Mittelmeer beherrschte und die Handelsmetropole der halben Welt war. Sie lebt von vergangenen Errungenschaften, während das ökonomische und politische Fundament erodiert, nein: schon seit langer Zeit nicht mehr vorhanden ist.

In einem Aufbäumen, das als letzte Anstrengung der alten Welt angeblich nicht bewusst ist, aber noch einmal alles aufbietet, was man an Kunst, Schönheit, Geschmack und Verfeinerung zu bieten hat, soll Venedig seiner Bedeutungslosigkeit entgegengegangen sein, erzählt Philippe Monnier. Er tut es mithilfe zahlloser Quellen aus jener Epoche, mit einem seiner Zeit gemäßen Akademismus, der stets gegenwärtig ist, sich aber gleichsam in den Falten der Seidenkleider versteckt. Wer aber hätte sich je der Mühe einer solchen Schilderung unterworfen? Und woher zieht diese Mühe die Kraft, noch einmal eine längst verschwundene Pracht inszenieren zu wollen? In Venedig findet Philippe Monnier, im Zivilberuf Journalist in Genf, die "ganze Zärtlichkeit" eines "alten, überlebten, unkriegerischen, reizenden Landes". Eine gesellschaftliche Utopie ist dieses Werk, doch rückwärts, in die Vergangenheit gewandt.

Im Nachwort dieses angemessen opulent aufgemachten, sinnvoll bebilderten und geschmackvoll gestalteten Buchs zieht der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil eine Verbindung zwischen Philippe Monniers großer Schwärmerei für Venedig und der Erinnerungstechnik Marcel Prousts. Das Werk sei verfasst, meint Ortheil, als schriebe der Verfasser "gleichsam an der Seite Prousts und als ginge er mit ihm gemeinsame Wege". Doch so naheliegend der Vergleich zu sein scheint, der Kultivierung von Sinnlichkeit wegen, so gründlich führt er in die Irre: Wenn Marcel Proust sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit begibt, dann ist die Vergangenheit ganz aufgelöst ins Seelische, auch ins Gedankliche. Wenn Philippe Monnier hingegen Venedig beschreibt, feiert er eine Stadt, weil sie "Theaterbühnen (errichtet), wie andere Theorien aufbauen".

Er sucht die Sinnlichkeit, weil er darüber hinaus keinen Gedanken hat , und die Literatur, die so entsteht, hat viel mehr mit Lawrence Alma-Tadema zu tun, mit einem Historismus, der alles ausplaudern will, als mit der ungleich feineren Kunst des Impressionismus oder der reflektierten Evokation, mit der es Marcel Proust hält. Einen kunst- und kulturhistorischen Vollrausch mit Fußnoten will Philippe Monnier liefern. Und siehe da, es gelingt ihm.