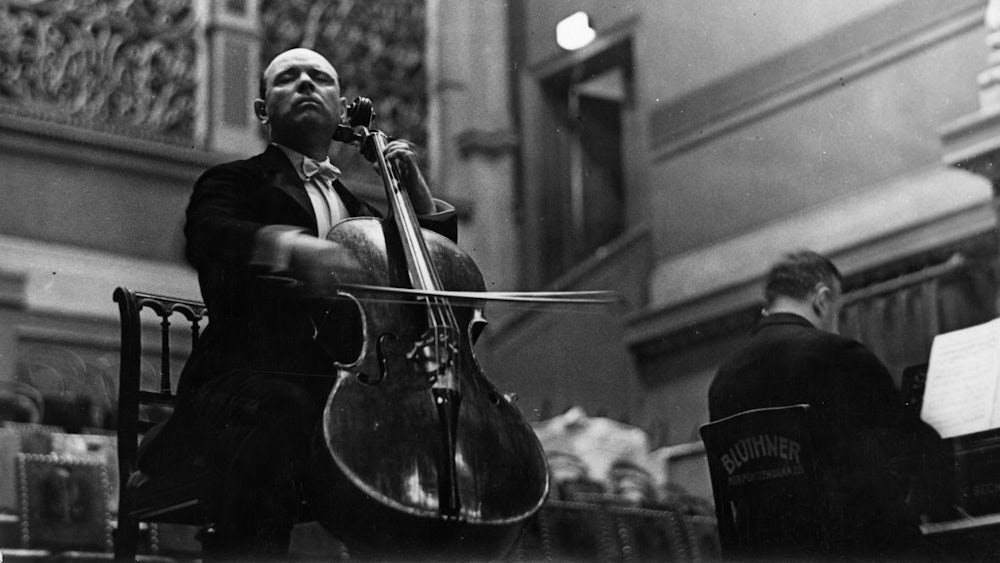

"Manche meiner bevorstehenden öffentlichen Konzerte bedrücken mich wie ein Alptraum", hat der Cellist Pablo Casals gesagt. Die Pianistin Martha Argerich tritt schon lange nicht mehr ohne Musizierpartner auf. Der Tenor Neil Shicoff hatte Phasen, in denen die Intendanten ihn quasi auf die Bühne schubsen mussten. Nur der an der Grenze zum Popstar lavierende Geiger Nigel Kennedy bekannte, das Problem anders zu lösen. "I need pot to do my job", sagt er dem Daily Telegraph: Ohne Gras geht gar nichts.

Es berührt seltsam, wenn Menschen mit so viel Talent Angst vor seiner Ausübung haben. Wir wollen Musiker bewundern und nicht bemitleiden. Das Lampenfieber gilt deshalb als so possierliche, randständige Erscheinung, wie das Wort - "Lampen" nannte man früher die Lichterreihe vorn an der Theaterrampe - im Deutschen klingt.

"Nur unterschwellig und in Einzelgesprächen", sagt Jörg Brückner, sei Lampenfieber ein Thema. "Der hat Nerven wie Stahlseile", das sei in Musikerkreisen das größte Kompliment. Brückner ist Solohornist der Münchner Philharmoniker und damit ein natürlicher Experte für Lampenfieber. Beginnen die Lippen zu zittern, setzt sofort das für jeden hörbare "Kieksen" ein. Der Beginn von Anton Bruckners vierter Symphonie zum Beispiel gilt als Offenbarungseid: "Wenn das durch ist", sagt Brückner, "atmet das ganze Orchester auf."

Herzrasen, Schwitzen, Kreislaufprobleme, Magenverstimmungen und Konzentrationsprobleme sind einige der klassischen Symptome, die der plötzliche Adrenalinausstoß verursacht. Zweihundert Pulsschläge pro Minute maßen Mediziner mal bei einem Hornisten der Wiener Symphoniker während eines Solos. Vor allem tritt Lampenfieber dort auf, wo es der Betroffene am wenigsten brauchen kann. Streicher kennen den bildhaft benannten Zitterbogen, Bläser leiden häufig unter Mundtrockenheit, und die Solisten, von denen erwartet wird, öffentlich auswendig zu spielen, kennen die Angst vorm plötzlichen Gedächtnisverlust. "Jedes Instrument hat andere Ängste", sagt Brückner.

Psychologisch betrachtet, ist Lampenfieber nichts als die Angst vor einer negativen Beurteilung, die sich schlecht auf das Selbstwertgefühl niederschlagen könnte. 95 % Prozent der Musiker müssen laut Schätzungen damit leben. In vielen Fällen helfen Tricks aus der recht umfangreichen Ratgeberliteratur, und vor allem: Üben, üben, üben! Oder, so Jörg Brückner: "Erst lässt die Leistung nach und dann kommt die Angst." Denn Lampenfieber trifft die technischen Abläufe, kaum einer kann in der Drucksituation hundert Prozent bieten. Zugleich haben Studien belegt, was Musiker schon immer behaupten: leichtes Lampenfieber hebt die Qualität. Es steigert die Aufmerksamkeit und damit die Intensität, potenziell also die Expressivität.

Schwierig wird es, wenn die Angst ins Pathologische wächst. Vor etwa einem Jahr kam eine Pionieruntersuchung aus Australien zum Ergebnis, dass in den acht wichtigsten Orchestern des Landes ein Drittel der Musiker unter echter sozialer Phobie litten, sprich, krankhafte Ängste vor öffentlicher Blamage zeigten. Ebenfalls bei einem Drittel wurden klinische Depressionen diagnostiziert, während ein Viertel sogar in die Kategorie "posttraumatische Belastungsstörung" fiel. Musikermediziner trennen daher zwischen Lampenfieber und Auftrittsangst, obwohl es sich nur um einen graduellen, oft fließenden Übergang handelt. Das "possierliche" Lampenfieber kann bis zur Todesangst reichen. So etwas führt zu Muskelverspannungen, mit denen nichts mehr geht. Betroffen sind oft ältere Musiker in der Sorge, mit den jungen nicht mehr mithalten zu können. An Auftrittsangst gewöhnt man sich nicht. 1994 hat das DSM, das maßgebliche psychologische Klassifikationssystem der American Psychiatric Association, die "music performance anxiety" offiziell als Krankheitsbild aufgenommen.

"Angst vor der Angst" diagnostiziert Déirdre Mahkorn häufig. Die Psychiaterin hat 2010 am Universitätsklinikum Bonn die erste deutsche Lampenfieberambulanz ins Leben gerufen. "Es gibt viele Musiker, die über Jahre und Monate krankgeschrieben sind", sagt sie. Die Angst vor dem Auftritt wird so groß, dass man ihr zuerst mit allen möglichen Tricks, schließlich mit Krankmeldungen ausweicht. Wie bei allen Ängsten, so Mahkorn, stellten sich auch bei Auftrittsangst Depressionen oft als Begleiterscheinung ein. Bei manchen bringt das Vermeidungsverhalten somatische Beschwerden hervor.

"Man stellt sich als Mensch infrage"

Dass in Orchestern zumindest nach dem Dienst schon immer ein, zwei Bier getrunken wurde, ist kein Geheimnis. Selten redet man über den verbreiteten Missbrauch von Betablockern. Das Medikament, eigentlich ein Bluthochdrucksenker, unterdrückt die körperlichen Folgen der Adrenalinausschüttung und damit die Lampenfiebersymptome. Manche bekennen sich dazu, dass sie es wenigstens vor schwierigen Soli nehmen und empfehlen es sogar den Studenten. Auch die Mediziner sind gespalten, manche halten die Einnahme von Betablockern zumindest für eine Übergangslösung. Doch, so Déirdre Mahkorn, "der Patient lernt dann, sich auf die Tablette zu verlassen und nicht auf die eigene Kompetenz." Mit ihren Patienten veranstaltet sie lieber kleine Konzerte, um sie Schritt für Schritt in die Aufführungssituation zurückzuführen. Seit jüngstem erprobt sie gruppentherapeutische Ansätze, die wegen der Scham der Betroffenen bislang als problematisch galten.

Dass gerade Musiker soziale Phobien entwickeln, ist kein Zufall. Beurteilungsängste haben vor allem die, die sich persönlich stark vom Beruf abhängig machen. Hinzu kommt Biografisches wie Eltern oder Lehrer, die schon in der Kindheit Druck aufbauen. "Das Verwechseln von Erfolg mit Erfüllung ist eine der Hauptquellen des Lampenfiebers", schreibt die Psychologin und Organistin Irmtraud Tarr im Ratgeber "Lampenfieber - Stark sein unter Stress". Doch das nicht zu tun, ist für Musiker sehr schwierig, denn sich mit dem Instrument völlig zu identifizieren, ist fast Berufsvoraussetzung. In der Regel erleben sie bereits als Kinder, für ihre musikalischen Fähigkeiten gelobt zu werden. "Man stellt sich als Mensch infrage", sagt Solohornist Brückner. Ein Fehler gehe immer auch an die Substanz. Er habe erst lernen müssen, sich von Lob wie Tadel gleichermaßen unabhängig zu machen. Nur wer sein Selbstwertgefühl nicht übersteigere, könne es auch nicht verlieren.

Eine "positivere Fehlerkultur" fordert daher für die Musikausbildung der Psychotherapeut Helmut Möller. Er hat an der Berliner Musikhochschule "Hanns Eisler" und der Berliner Universität der Künste, das Kurt-Singer-Institut für Musikergesundheit begründet, das schon bei Studenten Bewusstsein für die psychischen wie physischen Herausforderungen wecken möchte. Die meisten Professoren, kritisiert Möller, interessierten sich nur für die möglichst fehlerfreie Beherrschung des Instruments. Da das Ausbildungsverhältnis in der Regel sehr eng ist, verinnerlichen viele junge Musiker ihre Lehrer als überwachende Instanz.

Jazzer und Popmusiker sollen laut Psychologen seltener unter Lampenfieber leiden. Das ist zweifelhaft, denn etwa bei Charlie Parker und anderen Größen spielten Drogen in diesem Zusammenhang eine sehr starke Rolle. Die Klassik hat es mit einem Kanon von Stücken zu tun, deren technische Bewältigung erwartet wird. Sogar der Stilkodex, beim Musizieren den Körper möglichst stillzuhalten, erhöht den Stressfaktor. Deutlich entspannender wäre es, weiß die Psychologie, sich mit der Musik zu bewegen. Also: Die Klassik ist ein schrecklicher Beruf für Perfektionisten, weil dort eben Perfektion erwartet wird.

Dass die Psychologie in den letzten zwei Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen hat und stärker ins Bewusstsein rückt, ist keineswegs modischer Hypersensibilität geschuldet, sondern hat handfeste Gründe, zugleich ist das technische Niveau kontinuierlich gestiegen. Aufnahmen erhöhen den Druck gewaltig. Peter Tschaikowskys Violinkonzert oder Jacques Iberts Flötenkonzert, die zur Entstehungszeit als unaufführbar galten, zählen heute zum Standardrepertoire bei Erstsemestern. Entsprechend sieht das Vergleichsniveau für Berufseinsteiger aus. Oft sind es bei den Probespielen für die großen Orchester hundert Bewerber und mehr für eine freie Stelle. Viele machen da erste Erfahrungen mit Betablockern. Für manche bleibt sie der Einstieg in eine lebenslange "Angstkarriere".

"Eigentlich sind wir Spitzensportler, aber man behandelt uns nicht so", sagt Jörg Brückner. Beim FC Bayern stehe eine Riege von Physiotherapeuten und Psychologen bereit, die sich um die Spieler kümmerten. Bei Spitzenorchestern wie den Münchner Philharmonikern gebe es nicht mal einen. Kein Sportler gilt heute als Weichei, wenn er über "mentale Probleme" spricht. Nur der Musikbetrieb scheint noch nicht verstanden zu haben, dass sich das Musikmachen wie zuvor der Sport professionalisiert und damit zum Hochleistungssektor entwickelt hat.

"Die Angst ist auch ein Lebensbegleiter"

Wie in Sportteams bleiben Musiker selbst im Orchester ein Stück weit Konkurrenten, und die Probleme eines Einzelnen wirken negativ auf das Ganze. Die meisten Musiker wissen inzwischen aus eigener Erfahrung, dass Schlaf oder Ernährung eine wichtige Rolle für die Lampenfieberfrequenz spielen, von Übezeiten ganz abgesehen. "Aber wenn ein Kollege die Leistung nicht bringt", sagt Brückner, "wird er schnell allein gelassen." Es fehle an einer Kultur des Nachfragens. In jedem vernünftigen Unternehmen, kritisiert er, spreche der Chef mit einem Mitarbeiter, dessen Leistung plötzlich einbreche. Nur in Orchestern blieben die Musiker damit unter sich. Ob jemand "Nerven wie Drahtseile" hat, gilt noch immer als Teil der angeborenen Begabung und wird entsprechend mystifiziert.

Dabei geht es auch den Musikerpsychologen nicht darum, den Berufsstand zu pathologisieren. "Nicht jeder, der aufgeregt ist, hat ein Krankheitsbild", sagt Déirdre Mahkorn. Auch der Berliner Helmut Möller betont, dass ein Drittel aller Orchestermusiker hervorragend mit sich selbst klarkomme und ein weiteres Drittel das Lampenfieber in den Griff kriege. "Die Angst ist auch ein Lebensbegleiter", sagt Möller. Eben deshalb ist er überzeugt, dass es Musikern helfen könnte, mehr über die Mechanismen von Ängsten zu wissen.

"Wenn bei Künstlern von Angstgefühlen die Rede ist", schrieb der verstorbene Bariton Hermann Prey in seiner Autobiografie, "denkt man an Lampenfieber. Ich kriege manchmal eiskalte Hände, so kalt, dass ich das Gefühl habe, sie seien wie abgestorben. Dann denke ich im Stillen: Muss ein gutes Konzert gewesen sein. Denn die kalten Hände sind das körperliche Merkmal der Spannung, derer ich bedarf, um über mich selbst hinauszuwachsen."