Wenn es dunkel wird, auf dem Nachttisch neben dem Bett, fängt dieses Buch an zu fluoreszieren, dann leuchtet der Schriftzug auf dem Buchrücken wie die Riesenbuchstaben, die auf der Fassade den Namen des Hotels verkünden und die, wenn man in seinem Zimmer ist, auch durchs Fenster hineinblinken, nur selektiv, nie in voller Länge. Eines der Stücke des Buchs erzählt denn auch von einer Nacht in Mexico City, die im Hotel Arlo (Monte Carlo) beginnt und, nach vehementen, blutigen Erlebnissen in einer Cantina, im Hotel Ella (Isabella) endet. "Ella Fitzgerald statt Arlo Guthrie, dachte er. Sonst war sein Gehirn noch bewölkt und leer."

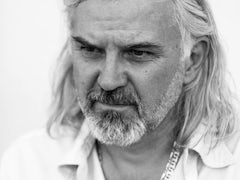

Michael Glawogger ist als der große grandiose Weltenfahrer des modernen Kinos berühmt geworden, mit den drei starken Dokfilmen "Megacities", "Workingman's Death", über Extremformen der Ausbeutung, und "Whores' Glory", über Formen moderner Prostitution. Dazu hat er Spielfilme gedreht, die der Exzentrik seiner österreichischen Heimat liebevoll huldigen. Für das Wim-Wenders-Projekt "Kathedralen der Kultur" hatte er zuletzt die russische Nationalbibliothek in Sankt Petersburg erforscht, in 3D-Bildern, die das ganze Gedächtnis der Welt auf der Leinwand lebendig werden ließen.

Im Dezember 2013 brach er zu einem neuen Projekt auf, "Untitled - Der Film ohne Namen", ein Jahr lang wollte er Material sammelnd die Welt umrunden. "Man fährt und fährt und fährt", hat er dem Standard zu diesem Film erklärt, "und denkt sich, was das überhaupt werden soll. Und dann passiert etwas, gerade wenn man es nicht erwartet. Es wird ein Film über die Schönheit, über das Glück, jedenfalls ganz anders als alles, was ich bisher gemacht habe." Am 23. April ist er plötzlich in Monrovia, Liberia gestorben - an Malaria, die nicht rechtzeitig diagnostiziert worden war.

Für seine Filme bereiste Michael Glawogger die ganze Welt. Von seiner letzten Recherchetour schrieb er regelmäßig Beiträge für den Doku-Blog auf Süddeutsche.de. Nun ist der Filmemacher überraschend im Alter von 54 Jahren bei Dreharbeiten in Afrika gestorben.

Ein Jahr nach seinem Tod ist nun sein Buch "69 Hotelzimmer" erschienen, betreut von seiner Frau Andrea. Es setzt das Glück der Glawogger-Filme literarisch fort, die atemraubende Unbefangenheit des Blicks, die kompakte Beschreibung, die Fernes unerwartet vertraut, Naheliegendes irritierend fremd macht. Ein Reisebuch, das die Struktur des Genres ignoriert, das keinen Ausgangspunkt hat und keinen Zielpunkt und das auch den Mythos von der Selbstverwirklichung on the road desavouiert. "Der Reisende ist ein Fluchttier", er will unabhängig bleiben, immer auf dem Sprung, wie auf einem Eckplatz im Kino.

Mehr als vom Reisen und von den roads erzählt Glawogger vom Innehalten, von den Momenten des temporären Unterschlupfens, in großen und kleinen, modernen und heruntergekommenen Hotels, von der Einsamkeit und den Erwartungen, die sie provoziert, von den Schocks der Realität auf den Straßen der fremden Stadt, und wie man sich dagegen wappnet mit Erinnerungen und erfundenen Geschichten. Das Buch ist ein Glawogger-Labor, man spürt beim Lesen, wie die Vitalitätsschübe in den Filmen sich entwickeln, schaut der Geburt der GlawoggerKinovisionen zu in aller Welt - den wahnwitzigen Bildern von den Schwefelträgern oder den Schlächtern, den Huren in Thailand oder Indien.

Absurde Comedy-Momente

69 Hotelzimmer kündigt der Titel des Buches an, jedem - nur Nr. 13 wird ausgelassen - sind ein paar Seiten gewidmet, aber wenn das Buch schließt, sind wir dann bei Zimmer Nr. 96. "Michael Glawogger liebte jene Filmkomödien", schreibt seine Freundin Eva Menasse im Nachwort, "in denen Hotelzimmertüren so leidenschaftlich zugeschlagen werden, dass sich die Ziffern drehen und damit Verwicklungen und Verwechslungen erst in Gang bringen."

Es gibt tatsächlich absonderliche und absurde Comedy-Momente in diversen Episoden, der knirschende, metikulös berichtete Tod einer armen Kakerlake, oder eine Vierer-Koffer-Kollektion verschiedener Größen, die an die Dalton-Brüder erinnert (aber nur zwei von ihnen werden gekauft, der lange Averell und der kleine Joe, in Rot), oder die Streifzüge eines Bildes von Dan Rather - der CBS-Nachrichtensprecher -, das nach Vilnius gebracht werden soll im Jahr 1991, zwischen den Moskauer Flughäfen Scheremetjewo und Domodedowo leider verloren geht und zur Ikone mutiert. Dazu jede Menge Begegnungen, nächtliche Verirrungen, Trinkgelage.

Bei allen Eskapaden und Exkursen ist dies aber, das wird schon in Zimmer Nr. 1 klargemacht, natürlich ein Handbuch fürs Leben in Hotelzimmern - als der einzig möglichen Form des richtigen Lebens. "Ein gutes Hotel erkennt man unter anderem daran, ob direkt über dem Arbeitszimmer ein Spiegel angebracht ist. In neunzig Prozent der Fälle ist das so, aber es ist falsch. Der Spiegel geht davon aus, . . . dass das Hotelzimmer nur eine Übergangslösung ist, um in die Welt zu gelangen. Dabei sollte einem das Hotelzimmer doch vorspielen, man sei hier zu Hause. Und kein Mensch hängt über seinem Arbeitstisch einen Spiegel auf. Wer will sich schon selbst beim Nachdenken zuschauen."

Bei Glawogger geht das andersherum, er lässt die Welt hineindringen ins Hotelzimmer, durchs offene Fenster oder, wenn's denn sein muss, auch im Halbschlaf und durch Träume. Das Imaginäre ist absolut real, weshalb die Glawogger-Spielfilme, zum Beispiel der zugedröhnte "Contact High", einem fast dokumentarischer vorkommen als die Dokumentationen. Manchmal dringt das politische Zeitgeschehen in eines der 95 Stücke, eine kleine Revolution, die ihn für Tage an der Abreise hindert, oder die Ereignisse um 1989, die bei der Wiederkehr die Länder des Balkans so verändert wirken lassen. Die ganze Welt scheint bereist und erfasst zu sein, zumeist in den Jahren von 1990 bis 2012 berichtet, aber es gibt auch Exkurse nach Österreich, in die Jugend, als er als Ministrant, als Bellboy des Herrn diente im Dom von Graz oder später mit einem weißen BMW ein Reh überfuhr bei Drosendorf.

Es gibt Episoden in den Ländern, in denen Glawogger drehte - Mexiko, Thailand -, ohne dass Bezug genommen würde auf diese Arbeit. Es gibt Anklänge an das Tagebuch, das er auf seiner Filmtour 2014 führte und das auf Süddeutsche.de erschienen ist - die Bar Bremen zum Beispiel, in Banjul, Gambia, aus der er vor einem Jahr, am 21. März 2014, berichtet hatte. Aber das Subjekt, von dem hier erzählt wird, bleibt unnahbar und elusiv, in der Tradition der großen Erzähler wie Montaigne und Cervantes, Handke und Lévi-Strauss. Die Stücke springen wild in Zeit und Raum - ist es wirklich ein Held, dessen Erlebnissen wir folgen, oder sind es 95?

Das letzte Hotel steht in Karlsruhe, es wird aufgesucht, kurz bevor es schließt, 2012. Erneut geht es um die Korrektur der Kombination Spiegel und Schreibtisch. "Und so trug er meist als Erstes . . . den Tisch irgendwo anders hin und prüfte, wie sich der Raum danach anfühlte . . . Aber oft, wenn er mit dem Tisch gerade mitten im Zimmer stand, sah er sich selbst im Spiegel. Und das war jedes Mal der Moment, am eigenen Verstand zu zweifeln."

Leintücher, mit Bleistiftspuren darauf

Nein, in dieser Pose, als "Der Mann mit dem hellbraunen Tisch in den Armen" möchte der Erzähler nicht in der Erinnerung weiterleben . Das ist das große Abenteuer des Buches - diesem fixierenden Blick, der einen erstarren lässt, um alles in der Welt zu entgehen. Sich verlieren ins Spiel der Reflexion, der Ironie, der erlösenden Heiterkeit. In eine imaginäre Autobiografie. Ein paar Signale weisen auf den Mann Glawogger, führen aber gleich wieder weg.

Eine wunderschöne Liebesminiatur zeigt den Helden und seine Frau in einer Tansanit-Mine in Tansania, aus der sie schwarz zurückkehren ins Hotel. Eine Stunde brauchen sie in der Wanne, um sich einigermaßen vom Staub zu säubern. Beim Wegfahren flattern Leintücher im Garten des Hotels. "Eines davon hatte noch die schwarzen Umrisse zweier schlafender Körper, die wirkten, als hätte sie jemand mit einem riesigen Bleistift darauf gezeichnet. Er fragte sich, wie oft man dieses Leintuch noch würde waschen müssen, bis man sie nicht mehr erkennen konnte."