Am 11. Juni goss es in Berlin-Dahlem in Strömen. Und wie immer, wenn das passiert, lief das Kellergeschoss des Ethnologischen Museums voll Wasser. "Knöcheltief" stehe es dann an manchen Stellen des Gebäudes, darunter auch die Depots, so ein Mitarbeiter. Das Haus, eines der größten ethnologischen Museen der Welt, ist seit zwei Jahren für Besucher geschlossen. Ein kleiner Teil der Sammlung mit etwa 10 000 Objekten zieht im nächsten Jahr ins Humboldt-Forum um. Doch der Rest, über eine halbe Million Stücke, bleibt hier. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) will dort einen "Forschungscampus" bauen, kündigte sie letzte Woche erneut an. Doch ob und wann der realisiert wird, weiß niemand.

Noch auf Jahre hin werden die Objekte also möglicherweise unter Bedingungen gelagert, die, gelinde gesagt, nicht ideal sind. Wasser quillt nicht nur von unten in den "Bauteil 4" des aus den Sechzigerjahren stammenden Komplexes, es dringt auch durch Dach und Fassade, der Wind pfeift durch die Ritzen. Die Klimaanlage, die seit der Einweihung nie erneuert wurde, kommt dagegen nicht an. Brandschutz? Ist nicht vorhanden. Unter anderem deshalb wäre vor zwei Jahren eigentlich die Betriebserlaubnis für den Bau abgelaufen. 2020 soll nun endlich eine Löschanlage eingebaut werden. Auch eine "Teilsanierung" ist geplant.

Die ethnologischen Sammlungen sind in der Krise. Wer sich heute für Mexiko interessiert, fliegt einfach hin. Und das ist nur ein Grund. Umso mehr stellt sich die Frage nach dem Sinn des Berliner Humboldt-Forums.

Seit vor zwei Jahren die Debatte um den Umgang mit Raubkunst aus den ehemaligen Kolonien, besonders aus Afrika, begann, hört man ein Argument gegen Restitutionen immer wieder: Die Museen in den Herkunftsländern seien nicht in der Lage, die Objekte sachgemäß aufzubewahren. Es fehle auch an der "Kultur", an Sorgfalt im Umgang mit dem Menschheitserbe. Hermann Parzinger, der Präsident der SPK, zu der auch das Ethnologische Museum gehört, forderte im Dezember einen "Strukturfonds zur Unterstützung von Museen in Afrika und anderen Teilen der Welt", um diese "bei der Lösung infrastruktureller Probleme zu unterstützen, vor allem bei Kulturerhalt, also Restaurierung und Konservierung oder Digitalisierung. Wir müssen die Museen in die Lage versetzen, ihre Aufgaben erfüllen zu können."

Oft wurden die nach Europa gebrachten Stücke auch noch vergiftet

Dieses Programm, ein Projekte des Auswärtigen Amts, ist inzwischen beschlossen. Es nennt sich "Agentur für internationale Museumskooperation". 2019 sind dafür neun Millionen, dann jährlich fünf Millionen Euro eingeplant.

Wenn Parzinger auf die "infrastrukturellen Probleme" der afrikanischen Museen hinweist, dann scheint er damit auch zu sagen: Wir haben diese Probleme nicht. Es gibt denn auch kaum eine Diskussion zur Restitutionsfrage, bei der nicht behauptet wird, den Afrikanern sei doch am besten gedient, wenn man die Dinge vorerst hier behalte, in der sicheren Obhut deutscher Museen.

Blickt man dort aber hinter die Kulissen, nicht nur in Berlin, sondern auch ins Stuttgarter Linden-Museum, ins Hamburger Museum am Rothenbaum oder ins Museum Fünf Kontinente in München, dann zerbröselt der Nimbus, den diese Institutionen ausstrahlen, wie eine vom Holzwurm zerfressene Maske: Seit Jahrzehnten ausgehungert durch die Politik, schlecht besucht und nach innen gewandt, haben sich in den Museen gewaltige Defizite angehäuft. Diese sind nicht überall gleich dramatisch, es gibt positive Ausnahmen wie das sehr moderne Stuttgarter Depot. Doch das ändert nichts am generellen Eindruck: Die Museen verwalten den Notstand.

Die Restitutionsdebatte wäre für die Museumsleute die Gelegenheit, darüber endlich offen zu sprechen. Zwar stehen die Museen wie nie in der Kritik, sie genießen aber auch ungeahnte Aufmerksamkeit. Nie kümmerte sich jemand um sie, nun werden sie sogar im Koalitionsvertrag erwähnt: "Die Aufarbeitung der Provenienzen von Kulturgut aus kolonialem Erbe in Museen und Sammlungen wollen wir fördern." Sie sind Instrumente außenpolitischer Soft Power geworden. Doch obwohl weniger die heute Verantwortlichen als ihre Vorgänger und die Politik Schuld an der Situation tragen, verschleiern die Direktorinnen und Direktoren der Museen weiter, wie es zugeht bei ihnen. Den Mythos der Autorität und Vorbildlichkeit ihrer Häuser halten sie hartnäckig am Leben. Und kaum jemand zieht ihn in Zweifel. Es gibt gute und weniger gute Ausstellungen, sicher, aber dass in vielen deutschen Museen Verschleiß, Schlendrian und Überforderung herrschen, dass sie im internationalen Vergleich weit abgeschlagen sind, ist wenigen bewusst.

In der von ihnen kürzlich veröffentlichten "Heidelberger Stellungnahme", eine gemeinsame Wortmeldung zur Kolonialismusfrage, versprechen die Direktoren der ethnologischen Museen "ein größtmögliches Maß an Transparenz", ohne zuzugeben, dass sie oft selbst nicht wissen, was in ihren Depots liegt. Sie werben für "kooperative Provenienzforschung als allgemeinem Standard", ohne einzugestehen, dass die dafür nötigen Vorarbeiten längst nicht gemacht wurden. Und nobel verkünden sie: "Die Sammlungen erhalten wir in treuhänderischer Sorgfaltspflicht." Eine Kuratorin, die ethnologische Museen in mehreren Ländern kennt, ist da anderer Meinung: "In den Depots der deutschen Museen kommt einem das Weinen."

Außer Wischmops gehört in Berlin, wie in allen ethnologischen Museen, die "PSA", die "persönliche Schutzausrüstung" zur Grundausstattung. Bei einer Führung durchs Depot trifft man auf Gestalten in weißen Wegwerf-Overalls, die einen durch eine Art Taucherbrille unverwandt ansehen. Ein Gebläse am Gürtel führt ihnen durch einen Schlauch gefilterte Atemluft zu. Eine kurze Visite ohne diesen Schutz sei vertretbar, erklärt Lars-Christian Koch, der Direktor, obwohl seit 2003 auch dafür Schutzkleidung vorgeschrieben ist. Anderswo, im Münchner Museum Fünf Kontinente etwa, dürfen Besucher das Depot nur mit Kittel, Atemschutz und Handschuhen betreten.

Nötig ist das alles, weil die Europäer die von ihnen auf oft zweifelhafte Weise nach Europa gebrachten Stücke anschließend auch noch vergiftet haben. Weil Holzwürmer, Milben, Motten, "Museumskäfer" oder eingeführte Termiten über all die exotischen Dinge herfielen. Weil Holz und Fell und Pflanzenfasern unter den Augen der Völkerkundler zerfressen wurden, tauchte man die Dinge in Arsenbäder, bepinselte sie mit Bleiverbindungen oder besprühte sie mit Lindan, PCP und DDT. Wird also hier und dort einmal etwas restituiert, wie die geraubten Grabbeigaben, die vor einem Jahr aus Berlin an die Chugach aus Alaska zurückgingen, dann müssen sich die Vertreter der Herkunftsgesellschaften von den Deutschen erst erklären lassen, wie sie mit den verseuchten Objekten ihrer Vorfahren umzugehen haben, ohne Krebs davon zu bekommen.

Die Kontamination macht es aber auch schwer, die Versprechen der Museen von "Offenheit" und "Kooperation auf Augenhöhe" einzulösen. Zumal in Berlin, wo man es in all den Jahren nicht einmal geschafft hat, das Depot vom toxischen Staub zu reinigen. "Da wollen wir, glaube ich, nicht vorbeigehen", meint Jonathan Fine, der Afrika-Kurator, und lotst den Besucher um die Ecke, als eine der weißen Gestalten gerade einen Schrank öffnet und damit eine unsichtbare Giftwolke entweichen lässt.

Auf die Frage nach der Zahl ihrer Bestände wiegen deutsche Direktoren verlegen den Kopf

Wirklich geholfen hat die Chemie indes nicht. Insektenfallen stehen in allen Ecken. Sie dienen weniger zur Bekämpfung, als dazu, den Überblick über die Arten zu behalten. Solange das Gebäude so löchrig ist, dass sogar Ratten ins Innere kommen, ist der Kampf ohnehin vergebens. Andreas Schlothauer, der Herausgeber der Ethnologie-Zeitschrift Kunst & Kontext, berichtet von Federschmuck in der Berliner Sammlung, von dem nach ein paar Jahren kaum noch etwas übrig war. Schon 2015 wies er in einem offenen Brief darauf hin, dass "die Zustände in den Depots die Objekte beschädigen". Auch der Museumsforscher Dirk Heisig beklagt den - nicht nur in den ethnologischen Museen zu beobachtenden - schleichenden Verfall der Objekte durch überfüllte Lager und unzureichende Konservierung. Er spricht von einem "passiven Entsammeln".

Ronald Lauder, der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, kritisiert Deutschland scharf für seinen Umgang mit NS-Raubkunst.

Immerhin werden die 10 000 Objekte fürs Humboldt-Forum mit Stickstoff "entwest". Die übrige halbe Million muss auf solche Behandlung weiter warten. Wie viele Objekte sind es eigentlich genau?

"In deutschen Völkerkundemuseen herrscht totales Chaos", sagt eine Kuratorin

In Berlin kann das niemand sagen. Und auch in München, Hamburg, Stuttgart und Leipzig wiegen die Direktoren auf diese Frage erst einmal verlegen den Kopf. Sie wissen ganz einfach nicht, wie viel sie besitzen. Das ist das noch größere Problem der deutschen Museen. Natürlich können sie nichts dafür, dass im Zweiten Weltkrieg große Teile ihrer Sammlungen, Archive und Inventare in Flammen aufgingen. Doch der Krieg ist seit 75 Jahren vorbei. Seitdem haben viele Museen nicht die Zeit gefunden, die Verluste zu prüfen und die Inventare zu aktualisieren.

In Stuttgart etwa soll es laut Inventar 290 000 Objekte geben. In Wahrheit, so schätzt das Museum, seien es nur 160 000. Genau weiß man es nicht, weil nur 140 000 inventarisiert sind, davon 110 000 auch digital. In Hamburg liegt der "Sollbestand" bei 265 000 Objekten, doch die Direktorin, Barbara Plankensteiner, vermutet, es seien nur noch 200 000. In München schätzt man den Bestand auf 160 000 Objekte. Eine Inventur wurde in den Fünfziger- und Sechzigerjahren durchgeführt, aber "wohl nicht abgeschlossen", sagt die Museumsleiterin Uta Werlich, bei 40 000 Objekten gab man auf. 2015 hat man neu angefangen. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Doch auch der umgekehrte Fall kommt vor: Stücke, die zwar in den Museen liegen, die aber noch kein Mitarbeiter in den Bestand aufgenommen hat. Nicht immer sind das neuere Zugänge, aus Schenkungen etwa. Von den 135 000 Fotos im Münchner Museum wurde ein großer Teil noch nicht gesichtet. 4000 Grabungsfunde von Heinrich Ubbelohde-Doering, der von 1933 bis 1956 Direktor war, liegen in großen Pappschachteln in Regalen, darunter auch Scherben, Muscheln, Steine, aber nur gut ein Zehntel davon wurde 1932 inventarisiert. Warum? "Weil es so viel ist!", stöhnt eine Mitarbeiterin.

Die oben zitierte Kuratorin ist überzeugt, das Problem sei in Wahrheit noch größer. "In deutschen Völkerkundemuseen herrscht totales Chaos", sagt sie. "Ich bin sicher, mindestens 15 Prozent der Objekte sind nicht inventarisiert."

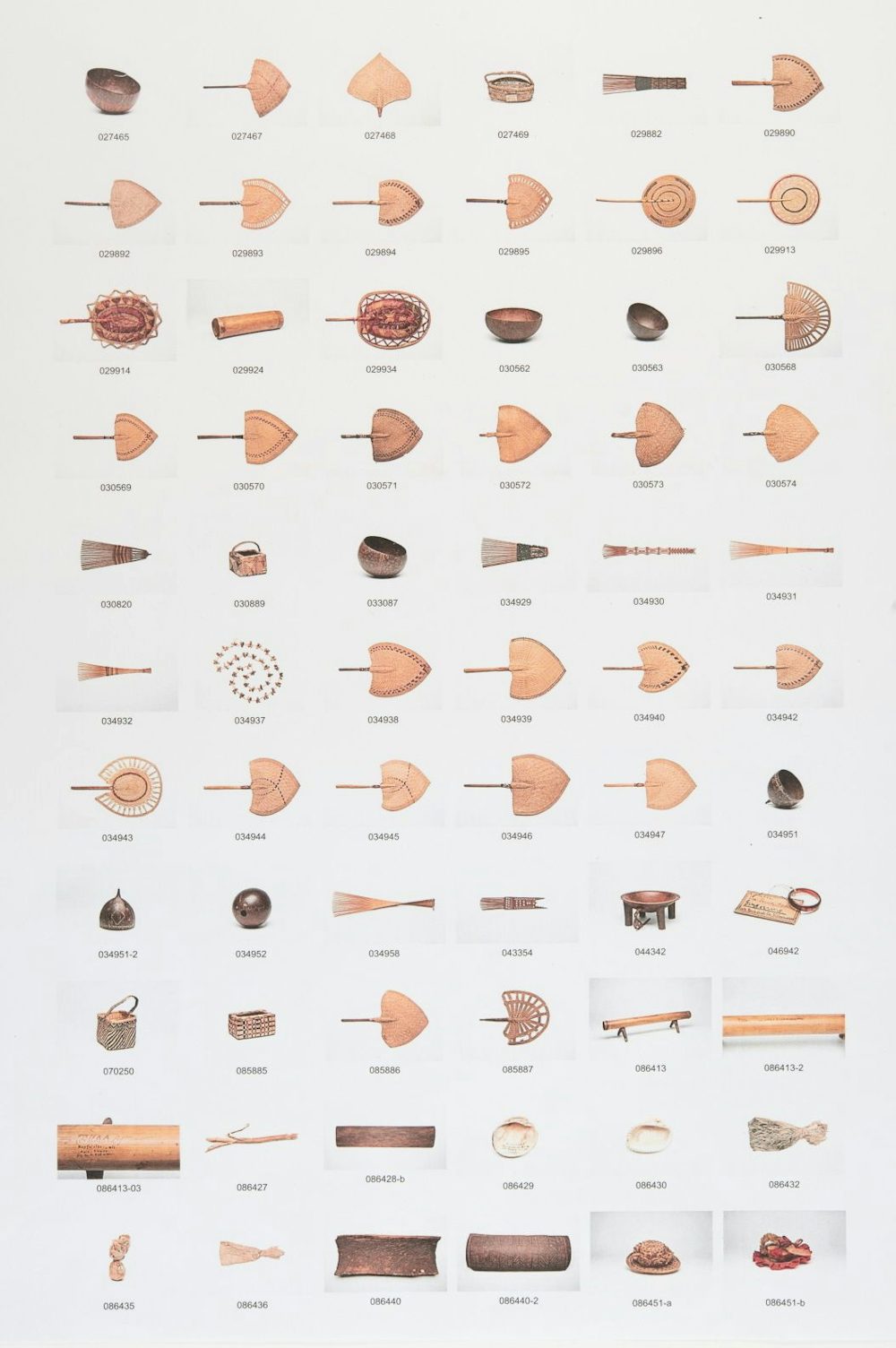

Und dann gibt es die Stücke, die zwar im Inventar geführt sind, ihrer Karteikarte oder ihrem Datensatz aber nicht mehr zugeordnet werden können, weil sie ihre Nummer, oft ein kleines, mit Tusche beschriftetes Schildchen, das ihnen irgendwann angeklebt oder an einem Faden umgehängt wurde, verloren haben. Objekt und Nummer und damit alles, was an Informationen bekannt ist, wieder zusammenzuführen, ist oft fast unmöglich. Alleine in der Südseeabteilung in Stuttgart gibt es 500 solcher Objekte. In der Mesoamerika-Abteilung in Berlin schätzt man ihre Zahl auf 1000 von 50 000 Objekten.

Am erstaunlichsten sind in diesem Zusammenhang wohl jene 200 Bananenkisten, die auf den Regalen im Dahlemer Depot bis unter die Decke gestapelt sind. Im Krieg waren 55 000 Objekte aus dem Berliner Völkerkundemuseum ausgelagert und dann von der Roten Armee mitgenommen worden. Erst 1992 kamen sie zurück. Die Kisten enthalten den Rest dieses Konvoluts. In den 27 Jahren hat niemand die Zeit gefunden, den Inhalt mit den Inventaren abzugleichen und wieder in die Sammlung einzuordnen. Was sich in ihnen befindet? Man weiß es nicht.

Schließlich gibt es Objekte, die sich im Depot befinden müssten, nur weiß niemand, wo. "Nicht verstandortet" nennt man das höflich. Bei irgendeinem Umzug, einer Baumaßnahme hat man sie kurz von hier nach dort gelegt, aber wo "dort" war, hat sich niemand aufgeschrieben. Nun kann man sie suchen wie Nadeln im Heuhaufen. In Hamburg gibt es Tausende solcher Fälle. Spaziert man durch das pittoreske Dachgeschoss des Museums, eines von vier Magazinen (ein Neubau ist geplant), staunt man, dass hier überhaupt etwas zu finden ist. Zwischen den Lagerschränken türmen sich Kisten und ausrangierte Vitrinen. Hier hat mal jemand Fotos gemacht, dort hängen afrikanische Gewänder. Es ist so herrlich und kunterbunt, wie auf dem Speicher der Großeltern.

Hört man indes den Museumsleuten zu, scheint es in ihren Häusern nur Fortschritte zu geben. Das Ziel, die "umfassende Aufarbeitung" der Bestände, ist immer nur wenige Jahre entfernt. Die Berliner Ethnologin Sharon Macdonald hält das für reines Wunschdenken. Bei Sammlungen mit Hunderttausenden von Objekten verschwinde alles, was nicht ständig präsent gehalten werde, unweigerlich aus dem Bewusstsein derer, die damit zu tun haben. Sie spricht vom "Vergessen durch Lagern", von der "Amnesie des Depots".

Gründe für all diese Missstände? Kein Personal, kein Geld, kein Interesse bei den Trägern

Je schlechter die Objekte inventarisiert sind, desto schwerer ist es, sich dieser Dynamik entgegenzustemmen. Und sehr oft sind sie tatsächlich sehr schlecht inventarisiert. In manchen Häusern arbeitet man noch mit Karteikarten und Inventarbüchern aus dem 19. Jahrhundert. Und wenn die alten Inventare in Datenbanken übertragen wurden, dann wurden sie dabei meist nicht aktualisiert, sondern einfach abgetippt. Außer dem Jahr, einer groben Ortsangabe und einer kargen Beschreibung gibt es oft keine Informationen. Wer sich im Leipziger Grassimuseum für Objekte aus dem Kongo interessiert, kann als präzisesten Suchbegriff nur "Zentralafrika" eingeben, berichtet eine Kuratorin. Er erhält dann rund 10 000 Treffer, die er alle einzeln sichten müsste. Meistens wurde bei der "Digitalisierung" nicht einmal geprüft, ob die Objekte überhaupt noch existieren. Auch die teils überholten, teils diskriminierenden, teils falschen Bezeichnungen für Regionen oder Ethnien wurden oft nicht korrigiert, "höchstens in den Köpfen der Kuratoren", so die Kuratorin. Was außerdem häufig fehlt, sind Fotos. Für die Afrika-Datenbank des Linden-Museums etwa wurde bisher fast nichts fotografiert, von den Südsee-Objekten höchstens zehn Prozent. Doch ohne Fotos sind die Daten für alle außer den Museumsmitarbeitern, die direkten Zugriff auf die Objekte haben, nahezu wertlos.

Alle ethnologischen Museen versprechen jetzt, ihre Datenbanken online zu stellen. Erst dann können auch etwa Angehörige beraubter Familien aus Afrika nach dem Besitz ihrer Vorfahren suchen, erst dann könnten Provenienzforscher Informationen ohne Mühe aus mehreren Museen zusammenführen. Doch dafür müssen die Datensätze erst vollständig überarbeitet werden, so Lars-Christian Koch, dessen Haus als eines der wenigen schon einen kleinen Teil der Sammlung online zeigt. Man muss Begriffe wie "Neger" oder "Südwestafrika" korrigieren, Fotos identifizieren, die Gewalt zeigen, und Objekte, die nach dem Verständnis der Herkunftsgesellschaften nicht alle sehen dürfen.

Doch wie soll das ohne ein Vielfaches des heutigen Personals gehen? Wie soll, etwa in Berlin, ein Afrika-Kurator die 70 000 Objekte in seiner Abteilung nebenher bearbeiten? Bis sämtliche 320 000 Objekte des 1992 eröffneten Pariser Musée du Quai Branly online standen, arbeiteten 70 Leute sechs Jahre lang. Als Bénédicte Savoy und Felwine Sarr von Präsident Macron beauftragt wurden, in Afrika die Möglichkeiten von Restitutionen zu recherchieren, konnten sie den Museumsleuten in Kamerun oder Mali dicke Stapel Papier vorlegen: es waren die Bestände des Museums aus diesen Ländern, die die Datenbank ausgeworfen hatte. In Deutschland kann man davon nur träumen.

Fragt man in den Museen, wie dieser jahrzehntelange Rückstand entstanden ist, hört man überall dasselbe: Kein Personal, kein Geld, kein Interesse bei den Trägern. Was zähle, seien immer nur Ausstellungen. Nur wenige wollen das jedoch auch öffentlich erklären. Und die meisten tun so, als sei all das, was von ihnen nun zusätzlich verlangt wird, mit einer halben Stelle hier und etwas Drittmitteln dort bestimmt auch noch zu schaffen.

In Europa ist eine Debatte über koloniale Raubkunst entbrannt, ein Bericht fordert die Rückgabe der meisten Werke. Guido Gryseels, Direktor des Afrika-Museums im belgischen Tervuren, widerspricht.

Warum wehren sich die Museen gegen Restitutionen, wenn ihnen an den Dingen so wenig liegt?

Eckart Köhne vom Deutschen Museumsbund schlägt als einer der wenigen andere Töne an. In der eben erschienenen zweiten Fassung des "Leitfadens zum Umgang mit Objekten aus kolonialen Kontexten" schreibt er: "Sammlungen aus kolonialen Kontexten sind entsprechend den Icom-Standards auch durch die Träger der Museen zu schützen und zu erhalten." Aus Geldmangel hält bisher nämlich kaum ein ethnologisches Museum diese internationalen Standards ein. Er klagt: "Wissenschaftliches Personal und Ressourcen für eine nachhaltige Sammlungsarbeit sind aufgrund von strukturellen Budgetverlusten oft verloren gegangen." Und er fordert, "die finanzielle und personelle Ausstattung der Museen" müsse "dauerhaft und merklich verbessert werden."

Doch auch er spricht nicht über die Wagenburgmentalität in vielen Häusern. Man macht zwar viel Bohei um Gastkuratoren aus den Herkunftsländern, Kooperationsprogramme und Residencies, aber Besuche im Magazin müssen Wochen vorher eingefädelt werden, wenn sie überhaupt möglich sind. Fotografieren ist in den Depots in Hamburg oder Berlin ausdrücklich verboten; und auch sonst tun die Museen einiges, um sich nicht in die Karten sehen zu lassen. Obwohl es gesetzlich dazu verpflichtet ist, gibt etwa das Museum Fünf Kontinente seinen Archivbestand nicht an das Bayerische Staatsarchiv ab. Auch das Berliner Ethnologische Museum behält entgegen der Vorschriften alle Archivalien im Haus.

Hinter all dem, so die zitierte Kuratorin, stecke eine "Urangst vor Kontrollverlust". Digitalisieren, Besucher zulassen, sich öffnen, all das bedeute, Macht abzugeben. "Noch nie habe ich so ein konservatives, ängstliches Milieu kennengelernt" wie in den ethnologischen Museen.

Dass sich diese Mentalität in den Museen entwickeln konnte, liegt für den Museumsforscher Heisig unter anderem daran, dass es in Deutschland kein Museumsgesetz gibt. In vielen Ländern definiert es, ähnlich wie in Deutschland das Archivgesetz, verbindliche Standards für Datenbanken, die Behandlung der Objekte und den öffentlichen Zugang. In Deutschland handeln die Museen all das mit ihren Trägern aus, sofern diese sich dafür interessieren.

Dieses Arrangement hatte Vorteile für beide Seiten. Die Museen verzichteten auf überzogene Forderungen und spielten die Rolle der honorigen Institution, mit der sich die Politik gerne schmückte. Im Gegenzug ließen die Kultusminister die Wissenschaftler ungestört forschen. Die ethnologischen Museen und ihre öffentlichen Geldgeber konnten so lange den Fragen ausweichen, die sich eigentlich schon zu stellen begannen, seit sich ihre Aufgabe, den Kolonialismus zu bewerben, erledigt hatte. Wie also kamen die Objekte in die Museen? Was haben sie vor mit diesen Hunderttausenden, teils bedeutenden, teils aber auch wahllos zusammengerafften und nie gezeigten Artefakten, an denen sie permanent zu ersticken drohen? Und warum wehren sie sich - trotz ihrer jüngsten Bekenntnisse - weiter gegen Restitutionen, wenn ihnen an den allermeisten Dingen doch offenkundig so wenig liegt?