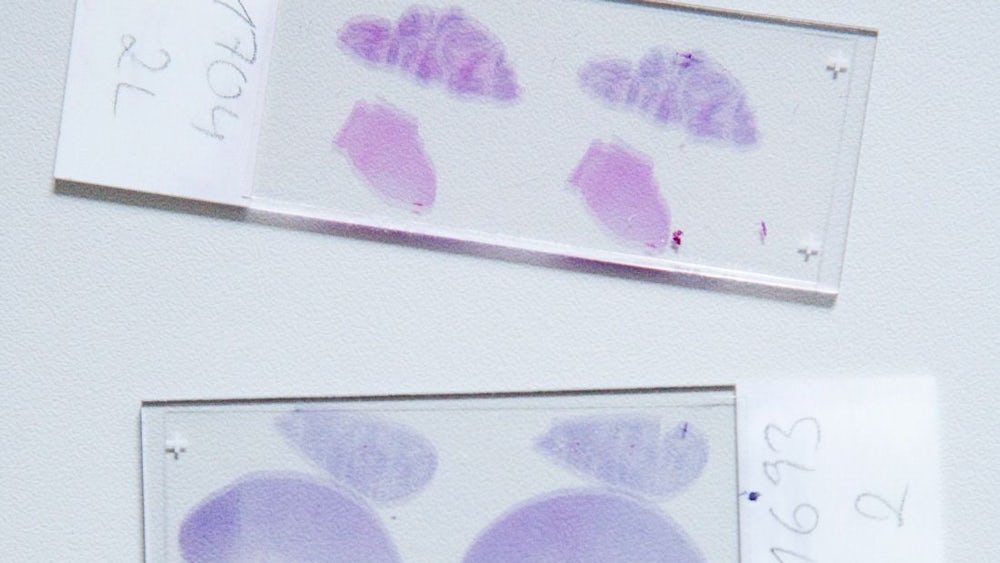

"Kompakte Orthokeratose, teils Parakeratose, intraepidermal atypische Keratinozyten, diese durchsetzen stellenweise die gesamte Epidermis. Punkt." In einem engen Büro zwischen vollen Regalen ertönt eine leise Stimme. Vor einem mächtigen Mikroskop sitzt ein schmaler Mann. Er blickt konzentriert durch das Okular, die Finger der rechten Hand liegen an den Einstellrädchen für die Schärfe, mit der linken schiebt er vorsichtig einen Glasträger mit einer Gewebeprobe hin und her. Ist es ein weißer oder ein schwarzer Hautkrebs?

Der Mann murmelt: "Korial deutliche aktinische Elastose, Rundzellinfiltrate, Prozess erreicht den basalen Schnittrand, Punkt, Beurteilung, Doppelpunkt, fortgeschrittener Morbus Bowen, Punkt." Klaus Griewank ist Hautarzt und Pathologe. Er untersucht täglich mehr als hundert Proben. In dieser hat er in dem winzigen Stückchen Haut des Patienten soeben verdächtige Zellen gefunden, keine gute Nachrichten für den Patienten.

Die Worte, die er täglich in sein Aufnahmegerät murmelt, bedeuten für einen Menschen Entwarnung - oder den Startschuss für den Wettlauf gegen Krebs. Doch damit könnte bald Schluss sein, deutschlandweit fehlt es an Nachwuchs, auch Griewank wird eines Tages aufhören. Ob er einen Nachfolger findet, ist ungewiss. Im kassenärztlichen Zulassungsbereich Rheinland-Pfalz, in dem Griewank praktiziert, gibt es neben ihm nur noch einen weiteren Hautpathologen.

"Den Mangel an Pathologen spüren wir deutlich"

Sein Vorgänger musste jahrelang nach einem möglichen Nachfolger suchen und stand schon vor der Schließung seines Labors. In anderen Bundesländern sieht es ähnlich aus. Mehr als 60 Prozent der aktuell berufstätigen Pathologinnen und Pathologen sind 50 Jahre oder älter; fast ein Viertel sogar älter als 60 Jahre. Noch gibt es genügend Praxen, doch in den kommenden zehn Jahren werden 800 Pathologen in den Ruhestand gehen. Es rücken aber nur etwa 60 bis 70 junge Pathologen pro Jahr nach.

In Deutschland werden Assistenzärzte - also Mediziner in der Weiterbildung zum Facharzt - nicht gesondert erfasst, doch Experten schätzen die Lage ähnlich ein. "Den Mangel an Pathologen spüren wir deutlich", sagt Katrin Schierle, Oberärztin am Institut für Pathologie der Uniklinik Leipzig und Mitglied im Vorstand des Bundesverband Deutscher Pathologen. Immer mehr Institute beantragen bei der jeweiligen Landesärztekammer die Erlaubnis, Assistenzärzte zum Pathologen weiterzubilden. Der Bedarf nach deren Expertise wächst und wächst, immer komplexere Arbeiten erfordern mehr Personal. Schon heute geht der Berufsverband davon aus, dass für jeden Pathologen, der aus dem Beruf ausscheidet, eigentlich 1,5 neue Stellen geschaffen werden müssten. Allein an der Uniklinik Leipzig werden täglich um die 1000 Präparate erstellt und untersucht.

Im Team von Katrin Schierle arbeiten fünf Pathologen und zehn Assistenzärzte. Überstunden sind an der Tagesordnung. "Wir beobachten, dass Weiterbildungsstellen weniger Bewerber erhalten oder gar nicht besetzt werden können", sagt Sebastian Försch, Nachwuchsmitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (DGP), die sich als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit den universitären und akademischen Belangen des Fachgebiets beschäftigt.

Das Nachwuchsproblem besteht auch im Nachbarland Österreich. So beklagt die Österreichische Gesellschaft für Klinische Pathologie und Molekularpathologie, dass im vergangenen Jahr nur 37 von 144 Ausbildungsstellen besetzt werden konnten. Damit sei die gesamte Pathologie in Gefahr, heißt es in einer Mitteilung.

Ähnlich sieht es in Großbritannien aus. In einer vom Royal College of Pathologists veröffentlichten Erhebung heißt es, dass "nur noch drei Prozent aller Pathologie-Abteilungen über genügend Personal verfügen, um den Bedarf der öffentlichen Kliniken abzudecken".

Dabei wird im Kampf gegen Krebs der messerscharfe Blick für kleinste Veränderungen in Zellen immer wichtiger. Eine auf den einzelnen Patienten zugeschnitte Behandlung ist enorm wichtig. Hierbei spielt die sogenannte Multigendiagnostik eine zentrale Rolle: Anhand der molekularen Veränderungen im Tumorgewebe kann für jede Patientin und jeden Patienten eine individuell passende Arzneimittelkombination zusammengestellt werden.

DNA-Stränge werden dafür in sogenannten Sequenzern separiert. Seit einigen Jahren gibt es mit Next-Generation-Sequencing (NGS) ein Verfahren zur parallelen Analyse von einigen Hundert Genen. Dadurch können Therapien schneller, präziser und zielgerichteter geplant werden als jemals zuvor. "Wir sind heute in der Lage, maßgeschneiderte Krebstherapien einzuleiten", sagt Schierle.

Doch von solchen komplexen Arbeiten wissen viele Menschen nichts. Die etwa 1700 Pathologen, die derzeit in Deutschland arbeiten, werden oft mit Rechtsmedizinern wie der "Tatort"-Figur Karl-Friedrich Boerne aus Münster verwechselt. Auch manchen Medizinstudenten ist dieser Unterschied nicht immer klar. Rechtsmediziner untersuchen vor allem Opfer von Verbrechen, Unfällen und helfen bei Todesermittlungsverfahren. Pathologen hingegen beschäftigen sich meist mit Gewebeproben lebender Patientinnen und Patienten. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen arbeiten ambulant als niedergelassene oder angestellte Ärzte, der Rest stationär in Unikliniken und Krankenhäusern.

Etwa 500 000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr neu an Krebs, viel Arbeit für Pathologen, auch wenn sie in der Öffentlichkeit kaum sichtbar sind. Und genau hier liegt das Problem. Assistenzärzte, die sich für die sechsjährige Facharztausbildung entscheiden, müssen Mikroskopieren, Schnitttechniken und Obduktionen erlernen und 15 000 Fälle untersuchen. Sie starren in dieser Zeit oft durch ein Mikroskop, auf einen Bildschirm oder auf Datenblätter, aber sie haben wenig Kontakt mit jenen Menschen, die sie eigentlich behandeln. Für viele junge Ärztinnen und Ärzte wirkt das abschreckend, trotz geregelter Arbeitszeiten.

Und ähnlich wie im Alltag der Medizin gehe das Fach auch in der Ausbildung eher unter, sagt Försch. "Unter Chirurgie, Kinderheilkunde oder Innere Medizin kann sich jeder etwas vorstellen, unter Pathologie nur die wenigsten."

Und auch nach der Weiterbildung dauert es noch Jahre, bis der Facharzt seine "interne Datenbank", wie es der niedergelassene Pathologe Griewank nennt, gut gefüllt hat. "Um in seinem Fach richtig gut zu sein, braucht ein Pathologe viele Jahre bis Jahrzehnte."

Diese "interne Datenbank", also eine gehörige Portion Erfahrung, soll nun mittels neuer Technik deutlich schneller aufgebaut werden. Bereits heute können Pathologen digitale Bilder ihrer Proben an ein anderes Institut senden, um dort eine Zweitmeinung zu bekommen. Und intelligente Bildverarbeitungsprogramme übernehmen zeitraubende und aufwendige Aufgaben wie etwa das Zählen von Zellen. "Das ist ein gutes Beispiel für eine erprobte Funktion intelligenter Bildverarbeitung", sagt Stephan Wienert, Tumorforscher und Softwareentwickler. Wienert hat sich auf die Pathologie spezialisiert und arbeitet für diese an Lösungen wie dem Ki67-Algorithmus. Dieser zählt sekundenschnell alle Zellen des Präparate-Scans, die sich gerade in Teilung befinden. Daraus ergibt sich die Wachstumsgeschwindigkeit eines Tumors. Ärzte benötigen diesen Wert zur Auswahl der richtigen Therapie.

Millionen Datensätze wären nötig. Doch nur wenige pathologische Institute arbeiten digital

In der Praxis angekommen ist von alldem bislang wenig. Ärzte wie Klaus Griewank zögern; hohe Kosten, fehlende Standards, veraltete Gesetze und Abrechnungsmodelle der Kassenärztlichen Vereinigung halten sie zurück. So kann der Pathologe beispielsweise seinen Befund nur in Rechnung stellen, wenn er auch das zugehörige Präparat erstellt hat. Eine Zusammenarbeit von verschiedenen Experten und deren Computersystemen ist bislang nicht vorgesehen.

Das könnte sich ändern. Tech-Firmen wie etwa Google treiben die Entwicklung von Systemen, die mithilfe künstlicher Intelligenzen den Alltag von Pathologen verändern werden, stetig voran.

Bösartige Tumore der Haut waren noch vor wenigen Jahren ein beinahe sicheres Todesurteil. Doch inzwischen gibt es neue Wirkstoffe, von denen Melanom-Patienten profitieren könnten.

Studien zeigen, dass KI-Analysen, etwa von Brustgewebe, ähnlich gut oder zum Teil sogar besser sind als von Ärzten erhobene Befunde. Der große Vorteil der Systeme: Sie arbeiten schnell und werden nie müde, im Unterschied zum Menschen können sie rund um die Uhr auch große Gewebeareale nach Auffälligkeiten durchleuchten. Andere Einrichtungen, wie etwa das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen, entwickelten Algorithmen, die in der Hautkrebsdiagnose ebenfalls zu besseren Ergebnissen kamen als die menschlichen Spezialisten.

Noch aber verhindern mangelhafte Datensätze eine breite Anwendung in der Praxis. Denn um ein KI-System trainieren zu können, muss es mit Millionen Datensätzen gefüttert werden. Da aber nur wenige pathologische Institute digital arbeiten, ist dieses Material schlichtweg nicht vorhanden. Außerdem tragen die Präparate jeweils die Handschrift ihres Labors und weichen in Schnitt und Färbung voneinander ab. "Hinzu kommt, dass menschliches Gewebe, sowohl gesundes als auch krankes, eine starke individuelle Ausprägung aufweist", sagt KI-Experte Wienert.

Unternehmen wie Googles Mutterkonzern Alphabet könnten solche Probleme in Zukunft lösen, indem sie weltweit Datensätze ankaufen oder eines Tages diese gar selbst erheben. Wie umfassend KI in der Pathologie fortan eingesetzt werden wird, hängt auch von den rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Vielen Pathologen jedenfalls wäre KI-Unterstützung sehr willkommen, lieber heute als morgen.

Oder überhaupt Unterstützung: Wenn Klaus Griewank am Abend seine Praxis in Nieder-Olm zuschließt, dann ist klar, sie wird, ja sie muss am nächsten Tag wieder öffnen. Denn die Pathologie ist ein Entsendegeschäft, Praxen schicken Proben nie wieder zu ihm, wenn sie einmal gezwungen waren, ihre Systeme auf ein anderes Labor umzustellen. Und außerdem wartet niemand auf eine mögliche Krebsdiagnose, bis ein Arzt aus dem Urlaub kommt.

Griewanks Lösung, wenn er mal ausfällt: Sein Vorgänger übernimmt für ein paar Tage Praxis und Labor. Das Problem ist nur: Er ist mittlerweile 70 Jahre alt. Hört er auf, hat Griewank niemanden mehr, der ihn vertreten könnte.