Eigentlich geht es nur noch um das Wie. Denn dass die Untersuchung von Embryonen in der Petrischale mittels Präimplantationsdiagnostik (PID) unter Auflagen erlaubt sein soll, hat der Bundestag bereits vor einem Jahr entschieden - und eine zum verabschiedeten Gesetz gehörende Verordnung gefordert, die die Rahmenbedingungen der PID festlegt.

Den lang erwarteten Entwurf für eine solche Verordnung hat Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) Mitte der Woche an die Landesgesundheitsministerien verschickt. Seither hagelt es von vielen Seiten Kritik. Sogar in den Regierungsparteien stößt der Entwurf auf Ablehnung. Die längst für beendet gehaltene PID-Debatte ist neu entbrannt.

Die 30-seitige Verordnung regelt unter anderem, welche Voraussetzungen reproduktionsmedizinische Zentren erfüllen müssen, um die PID anbieten zu dürfen. Dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz zufolge können genetisch vorbelastete Eltern eine PID vornehmen lassen, wenn für ihre Nachkommen ein hohes Risiko für eine schwerwiegende Erbkrankheit besteht oder wenn die Embryonen des Paares so schwer geschädigt sind, dass sie gar nicht zu einem lebenden Baby heranwachsen können.

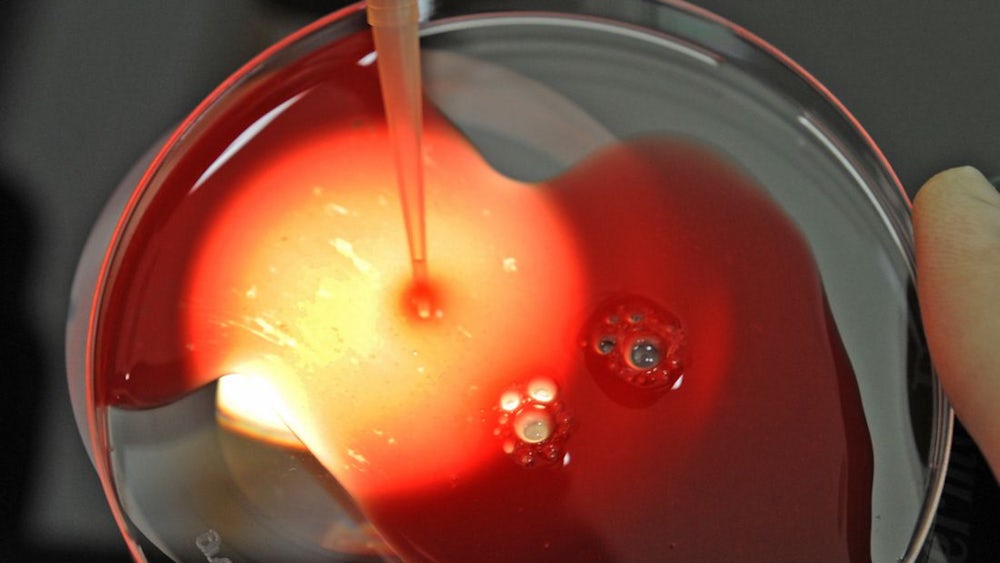

Mit Hilfe der PID werden dann jene Embryonen für einen Transfer in die Gebärmutter der Frau ausgewählt, die die unerwünschten Merkmale nicht tragen. Doch Kliniken, die dies anbieten wollen, müssen zunächst einen Antrag auf Zulassung stellen. Damit dieser genehmigt wird, müssen die PID-Zentren der nun vorliegenden Verordnung zufolge hohe Anforderungen erfüllen. So sollen sie nicht nur die künstliche Befruchtung an sich durchführen und die Paare beraten, sondern auch die nötigen genetischen Untersuchungen vornehmen oder dazu einen Kooperationsvertrag mit einem Genetiklabor schließen. Solche Voraussetzungen erfüllen nur wenige große Kinderwunschzentren.

Verordnung beschränkt Zahl der PID-Zentrem nicht

Auf Kritik stößt nun vor allem, dass die Verordnung die Zahl der PID-Zentren ausdrücklich nicht beschränkt: Dies bestätige seine Sorge, dass der Zugang zur PID nicht begrenzt werden soll, kritisierte der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe (CDU) in der Tageszeitung. "Künftig wird es menschliches Leben nur noch qualitätsgeprüft geben." Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück, sagte: "Eine Rechtsverordnung, die in so massiver Weise die Intentionen des Gesetzgebers missachtet, darf nicht in Kraft treten."

Die Bedenken hält Ulrich Noss vom Münchner Zentrum für Reproduktionsmedizin dagegen nicht für begründet. PID-Zentren würden jetzt nicht wie Pilze aus dem Boden sprießen, sagte der Arzt. "Man stellt sich diese Methode so leicht vor; aber sie bedarf einer gehörigen Grundmenge an Erfahrung." In ganz Bayern etwa kämen gerade mal sechs Zentren dafür in Frage.

Paare, die sich eine PID wünschen, werden sich diese künftig genehmigen lassen müssen. Denn über die Zulässigkeit jeder einzelnen PID-Untersuchung soll dem Verordnungsentwurf zufolge eine Ethikkommission entscheiden. Allerdings muss diese, wie in dem Entwurf betont wird, dem Antrag stattgeben, sofern die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Jedes Bundesland muss eine solche eigens für die PID zuständige Kommission einrichten, die aus acht Personen besteht - vier Ärzten, einem Ethiker, einem Juristen, einem Patienten- und einem Behindertenvertreter.

Politiker befürchten "Flickenteppich unterschiedlichster Bewertungen"

Diese Vielzahl der Kommissionen werde zu einem "Flickenteppich unterschiedlichster Bewertungen" führen, prophezeit der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Johannes Singhammer (CSU). Er befürchtet, "dass wir künftig sehr große Unterschiede bei der Beurteilung dessen haben werden, wann eine PID zulässig ist und wann nicht".

Singhammer beklagte auch das Widerspruchsrecht, das die Verordnung Paaren gegen das Votum der Ethikkommission einräumt. Er kritisierte die Übermacht der Ärzte in den Kommissionen und das Fehlen von Kirchenvertretern. Dass die Paare nach einer Ablehnung bei einer anderen Ethikkommission anfragen dürfen, werde zu einem "Hopping" hin zur liberalsten Kommission führen, ergänzte der Behindertenbeauftragte Hüppe in der Welt. Die PID sei damit quasi offen zugänglich.

Die Entscheidung würde ohnehin nur in Grenzfällen schwierig werden, sagt dagegen die Kieler Strafrechtsprofessorin Monika Frommel: "Es lassen sich fast alle Fälle leicht entscheiden." Frommel war im Juli 2010 zusammen mit einem Berliner Arzt vor den Bundesgerichtshof (BGH) gezogen und hatte das bis dahin bestehende PID-Verbot zu Fall gebracht.

Wesentlich für jedes Votum einer Ethikkommission müsse sein, dass ein Paar mit dem Wunsch, eine PID durchführen zu lassen, genauso behandelt werden müsse wie im Fall einer schon bestehenden Schwangerschaft: Würden Ärzte in dem konkreten Fall einen Abbruch vornehmen dürfen, dann dürften sie in der gleichen Konstellation auch eine PID durchführen, so Frommel, zumal sich der Embryo bei der PID in einem viel früheren Stadium befinde. Ethikkommissionen dürften den genetischen Embryocheck in so einem Fall gar nicht ablehnen, sonst würden sie dem vom BGH betonten Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderhandeln.

Auch das Bundesgesundheitsministerium verteidigte seine Pläne. Man sehe keine Gefahr, dass die Anzahl der Zentren darüber bestimme, wie häufig die PID vorgenommen werde, sagte Sprecher Christian Albrecht. Die Kritik an dem Entwurf erinnere an die Grundsatzdebatte zur PID, sagte er und forderte in Bezug auf die Verordnung "Ruhe und Gelassenheit".

Bis zum 20. August müssen Länder und Ministerien nun Stellung nehmen. Sofern Kabinett und Bundesrat der Verordnung im Herbst zustimmen, werden Paare Anfang 2013 eine PID im Rahmen des dann eineinhalb Jahre alten PID-Gesetzes in Anspruch nehmen können.