Die Kreatur ist grässlich genug, dass der Mensch gegen sie in den Krieg zog. Der Guinea-Wurm wächst im menschlichen Wirt bis zu einer Länge von einem Meter heran, windet sich bis zum Unterschenkel, wo er die Haut durchstößt, um Tausende Larven in die Umgebung zu entlassen. Der Mensch bekommt das bindfadendünne Tier nur dann aus seinem Leib, wenn er es Tag für Tag ein paar Zentimeter herauszieht und auf ein Stöckchen wickelt. Jede Panik, jede Ungeduld kann den Wurm zerreißen, der verbleibende Teil schwere Infektionen verursachen. Doch auch ohne diese Komplikation drohen Schmerzen und Entzündungen, die Bauern von den Feldern und die Kinder von der Schule fernhalten. "Krankheit der leeren Kornkammern", nennen die Einwohner Malis die Infektion; noch Mitte der 1970er Jahre peinigte sie zehn Millionen Menschen in den tropischen und subtropischen Regionen dieser Welt.

Doch nun bahnt sich im Schatten von Ebola, Dengue-Fieber und Malaria ein historischer Erfolg an. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurden weltweit nur noch 55 Fälle registriert. "Die betroffenen Länder - Tschad, Äthiopien und Südsudan - tun alles dafür, bis Ende 2015 alle Übertragungen zu stoppen", sagt Gautam Biswas, der die Kampagne der Weltgesundheitsorganisation gegen den Guinea-Wurm leitet. Die Waffe gegen den Parasiten heißt vor allem Aufklärung. Da der Mensch die Wurmlarven ausschließlich über das Trinkwasser aufnimmt, reichen Filter - zur Not auch ein Stück Stoff über dem Wasserkrug -, um den Parasiten abzuwehren.

Läuft alles wie erhofft, wäre das Leiden nach den Pocken die zweite Infektionskrankheit, die der Mensch besiegt. Und doch kann man aus Biswas' Bilanz schwerlich die Sektlaune heraushören. Allzu oft schon wurde das Zieldatum verschoben, bereits vor 19 Jahren sollte der Wurm besiegt sein. Und nicht nur er: Neben dem Parasiten und den Pocken sollten fünf weitere Krankheiten aus der Biosphäre getilgt, eine Handvoll andere bis zur Bedeutungslosigkeit eingedämmt sein. Die meisten dieser Anstrengungen sind Geschichten von Krisen und Kapitulationen.

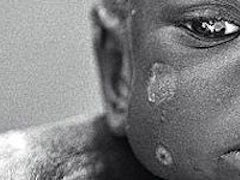

Schon in ihrem ersten Kampf hatte sich die Welt massiv verschätzt. Die WHO hatte sich gerade gegründet und in der Aufbruchsstimmung ein vermeintlich leichtes Ziel gesucht. Sie wollte die Frambösie ausrotten, eine bakterielle Infektion, die Haut und auch Knochen zerstört und ihre Opfer schwer entstellt. Ihr Erreger wirkte wie ein Tölpel, immer wenn er zuschlug, schien er sich in Signalfarbe zu verraten: Infizierte bekommen einen Hautausschlag in der Farbe der Himbeere, deren französische Bezeichnung, framboise, der Krankheit ihren Namen verlieh.

Im Mittelalter raffte sie Millionen Menschen in Europa dahin, in Teilen der Welt tritt die Pest noch heute auf. Experten halten das Pest-Bakterium für einen der gefährlichsten biologischen Erreger auf der Welt. Nirgendwo ist die Lage so bedrohlich wie auf Madagaskar.

1952 plante die WHO, all die auffällig Gefleckten und deren Kontakte rasch mit Penicillin zu behandeln, um dem Bakterium den Boden zu entziehen. Das begann durchaus erfolgreich. Innerhalb von zwölf Jahren reduzierte sich die Zahl der Fälle um 95 Prozent. Doch dann erlahmten die Anstrengungen. 1990 zählten viele Länder nicht einmal mehr die Betroffenen, es gab nur Schätzungen, und die sahen schlecht aus: 2,5 Millionen Erkrankte weltweit, jährlich kam fast eine halbe Million hinzu. Die Frambösie, die als erste ausgerottete Infektion Geschichte schreiben sollte, ging unter dem Namen "die vergessene Krankheit" in die Annalen ein.

Die Welt hatte den Erreger unterschätzt. Raffinierter als gedacht, brachte er eine große Zahl stiller Träger hervor - Menschen die keinerlei Symptome zeigten, aber die Krankheit unbemerkt weiter verbreiteten. Vor allem aber hatten die Experten verkannt, was WHO-Mitarbeiter Biswas auch für den Guinea-Wurm betont: "Die letzten Fälle aufzuspüren und zu behandeln, ist der schwerste Teil bei der Ausrottung einer Krankheit." Auf jener letzten Meile müssen die Unerreichbaren erreicht werden. Menschen, die dem biomedizinischen Weltbild des Westens verschlossen sind, Bewohner schwer zugänglicher Gebiete, Nomaden, Wanderarbeiter, Flüchtlinge, Opfer von Katastrophen, Kriegen und Krisen.

Im Falle des Wurms sind es vor allem die Menschen im umkämpften Südsudan. 1,5 Millionen Menschen sind derzeit in der Region auf der Flucht; Verzweifelte, die alles verloren haben. Bemerkt einer von ihnen den Parasiten unter seiner Haut, wird das kaum sein größtes Problem sein - doch die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft erneut zurückwerfen. "Da die Krankheit eine Inkubationszeit von zehn bis 14 Monaten hat, kann jede übersehene Infektion den Kampf um mindestens ein Jahr verzögern", sagt Biswas.

Denn dies ist eine bittere Erfahrung, die Helfer auf den letzten Metern immer wieder machen: Am Ende wird der Kampf gegen eine Krankheit Opfer seines eigenen Erfolgs. Je seltener ein Leiden auftritt, desto weniger wird es als Problem wahrgenommen. Die Unterstützung von Geldgebern und Bevölkerung schrumpft. In den reichen Staaten nehmen die Einwohner plötzlich nicht mehr die Krankheit, sondern seltene Nebenwirkungen von Impfungen in den Blick und wittern in der Prävention Geschäftemacherei der Pharmafirmen.

In etwas anderer Ausprägung tritt das Phänomen in den Entwicklungsländern auf: "Sie tropfen vollkommen gesunden Babys kostenlos Medizin in den Mund", klagten Einwohner aus Niger, als die Impfteams mit dem Serum gegen die Kinderlähmung zu ihnen kamen. Und dann zeigten diese Menschen auf ihre Verwandten und Nachbarn, die an etlichen anderen Krankheiten, an Hunger und Armut litten, ohne erschwingliche Hilfe zu bekommen.

Ob Schweinegrippe oder eine andere Erkrankung: Pandemien können jederzeit entstehen, denn unsere Lebensweise bereitet ihnen den Nährboden.

Die Kinderlähmung ist die zweite Krankheit, die derzeit komplett ausgelöscht werden soll. Die WHO und einige private Initiativen haben gegen das Virus aufgerüstet wie gegen keine andere Krankheit. Mehr als elf Milliarden Dollar wurden in den vergangenen 20 Jahren ausgegeben, fast drei Milliarden Kinder geimpft. Doch seit der Jahrtausendwende stecken die Bemühungen auf einer schier unüberwindlichen letzten Meile fest. Mehrere Male wurde das Ziel, alle natürlich vorkommenden Übertragungen zu stoppen, verschoben - zuletzt auf Ende 2014. Einen Etappensieg könnte es immerhin geben: "Afrika wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres Polio-frei werden", sagt WHO-Sprecher Oliver Rosenbauer. Doch der globale Erfolg dürfte ausbleiben. Alles hängt an einem einzigen Land: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch 2015 noch Fälle in Pakistan sehen werden", sagt Rosenbauer.

In dem Land fehlen die politische Unterstützung ebenso wie das Vertrauen in die westlichen Impfteams. Dabei war sicher nicht hilfreich, dass die CIA 2011 ein Impfprogramm zum Vorwand nahm, um einen Arzt zur Familie Bin Ladens zu schicken, der Speichelproben für eine DNA-Analsyse nahm. "Ein Schattenboxen" nennt das unabhängige Expertengremium, das die Kampagne überprüft, die Aktivitäten Islamabads. Enttäuschung ist aus ihrem jüngsten Bericht zu lesen. Denn jede Verzögerung bedeute "eine Steilvorlage für die Augen rollenden Zyniker", jeder Rückschlag ein Bröckeln der Moral. Umso mehr, wenn dem Misserfolg vollmundige Ankündigungen vorangingen.

Wie kontraproduktiv voreilige Siegesrhetorik sein kann, zeigt das Beispiel Malaria. 1958 glaubte die WHO die Krankheit komplett auslöschen zu können. Der Erfolg war bescheiden: In jeder einzelnen Stunde sterben heute etwa 100 Menschen an Malaria. Es rächte sich vor allem, dass die großen Worte vom baldigen Ende die Forschung empfindlich einschränkten. Als sich herausstellte, dass die Erreger gegen die massenhaft eingesetzten Insektizide resistent wurden, fehlten der Medizin Alternativen. Ein bitteres Bonmot lautet, die Kampagne habe nicht die Malaria, sondern die Malaria-Experten ausgelöscht.

Eine ähnliche Entwicklung nahm der Kampf gegen Lepra. Das Programm zielte auf die drastische Eindämmung der Fälle ab. Doch die avisierte Rate von weniger als einem Kranken pro 10 000 Einwohner war willkürlich gewählt und wirkte offenbar demoralisierend. Ebenso der Zeitrahmen: Er betrug nur knappe zehn Jahre, obwohl die Inkubationszeit bis zu 15 Jahre dauern kann.

Indien, das am heftigsten betroffene Land, meldete 2005, das Ziel erreicht zu haben. Doch unabhängige Untersuchungen deuten daraufhin, dass es die Behörden mit dem Zählen der Fälle nicht so genau nahmen und etwa die Hälfte aller Erkrankten gar nicht erfassten.

Im Zuge der offiziellen Siegesmeldungen schwand allerdings die Bereitschaft, noch etwas für die verbliebenen Kranken zu tun - obwohl jedes Jahr allein in Indien mehr als 100 000 neue Patienten hinzukommen. Aus Lepra droht eine weitere vergessene Krankheit zu werden.

Und doch muss ein Rückschlag nicht in der Kapitulation enden. So gibt es für die Frambösie, jene vergessene Krankheit, überraschend wieder Hoffnung. Es hatte sich herausgestellt, dass die ursprünglich als Standard geltende Penicillin-Spritze nicht nötig ist, um den Erreger abzutöten. Tabletten mit dem Antibiotikum Azithromycin wirken genauso gut - sind aber leichter zu verabreichen und verträglicher.

Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde die Kampagne zur Auslöschung 2013 erneut aufgelegt. Sie soll 2015 in den zwölf endemischen Ländern starten.

"Wenn wir genügend Geldgeber finden, können wir optimistisch sein, die Krankheit bis 2020 auszurotten", sagt Kingsley Asiedu, bei der WHO für die vernachlässigten tropischen Krankheiten zuständig.

Asiedu schätzt die Kosten auf 360 Millionen Dollar. Ob das Geld für eine dritte globale Eradikationskampagne tatsächlich zusammenkommt, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie die letzten Schlachten gegen den Guinea-Wurm und das Polio-Virus ausgehen.