Geschichte lässt sich schwer planen oder voraussehen. Noch schwerer ist es, die Auswirkungen kleiner Schritte auf das große Ganze zu prognostizieren. So wundert es nicht, dass der deutsche Netzwerkingenieur Daniel Domscheit-Berg inmitten der vielen Internet-Euphoriker, die sich vergangene Woche bei der DLD-Konferenz in München trafen, so außergewöhnlich ernst und zurückhaltend wirkte.

In den vergangenen drei Jahren war Domscheit-Berg neben Julian Assange und dem Isländer Kristinn Hrafnsson einer der drei Männer, die der Enthüllungsplattform Wikileaks in der Öffentlichkeit ein Gesicht gaben.

Nun bleibt abzuwarten, ob die Enthüllungen von Wikileaks wirklich weltgeschichtliche Auswirkungen haben. In der Kulturgeschichte des Internets aber markiert Wikileaks schon jetzt eine Zäsur. Bisher hat das Internet vor allem Technologie und Kommunikation verändert. In der aktuellen Phase verändert es auch Gesellschaft und Politik.

Man könnte das nun auf die chic-technische Begrifflichkeit reduzieren, die Wirkungsmacht des Web 2.0 der digitalen Revolution setze sich nun in einem Web 3.0 der realen Revolutionen fort. In Wahrheit aber klaffen die Sehnsucht nach historischer Bedeutung und die Realität noch weit auseinander.

Denn die eigentliche revolutionäre Kraft des Internets in Gesellschaft und Politik entlädt sich weniger in den Straßen von Teheran, Tunis und Kairo als im Alltag der Demokratie. Darüber macht sich Daniel Domscheit-Berg viele Gedanken. Und gerade deshalb ist er im September ja auch bei Wikileaks ausgestiegen.

Schöpfungsdrang einer ganzen Generation

Zu schnell sei bei Wikileaks gearbeitet worden, sagt er, zu viel habe man freigeschaltet, viel zu sehr habe man dabei auf den Sensationseffekt geschielt. Es sei nun an der Zeit, darüber nachzudenken, was die Transparenz bedeutet, die das Internet der Gesellschaft aufzwingt, und ein neues Verantwortungsgefühl dafür zu entwickeln, wie man mit den neuen Werkzeugen umgeht, die diese Transparenz ermöglichen. Der revolutionäre Gestus seines einstigen Weggefährten Assange liegt Domscheit-Berg nicht. Weshalb er bald seine eigene Plattform Openleaks freischalten wird.

Nun ist die Sehnsucht nach einer digitalen Revolution nachvollziehbar. In der Technologie und der Kommunikation hat das Internet ja durchaus ganz reale Revolutionen ausgelöst. Es hat den Einzelhandel, die Medienlandschaft und die Kulturwirtschaft durcheinandergebracht, die Urheberrechte unterspült und die Definition des Individuums aufgeweicht. Diese Veränderungen aber folgten aus neuen Kommunikationsstrukturen und Wirtschaftsabläufen.

Sicher findet man im Netz derzeit auch einige der wichtigsten Sub- und Popkulturphänomene. Der Schöpfungsdrang einer ganzen Generation entlädt sich momentan im Netz. Noch aber kopiert das Netz weiterhin die analoge Welt. Die unzähligen neuen Wege der Verbreitung und Vernetzung, die jederzeit verfügbaren und oft kostenfreien Produktionsmittel für Bilder, Musik und Filme haben vor allem neue Massen und nur wenig neue Formen hervorgebracht.

Deswegen findet man im Gestus des Internets immer noch die gleichen Mechanismen und Attribute der Subkultur, wie sie die Hipster der Fünfziger Jahre entwickelten, insbesondere eine Hierarchie der Eingeweihten mit ihren vielfältigen Stufen der Abstraktion und des Herrschaftswissens.

Hoffnung der Popkultur

Diese Hierarchie muss man nicht gleich so pessimistisch sehen wie der New Yorker Literaturwissenschaftler Mark Greif, der schrieb: "Hipster existieren in einem Moment nach dem Ausverkauf, statt der Avantgarde stellen sie die Erstkäufer." Und doch hat die Übertragung der Attribute des Hippen in eine technokratische Kultur wie dem Internet ihre Tücken.

So ist auch die Sehnsucht nach einer Twitterrevolution in Iran, Tunesien oder Ägypten letztlich nichts anderes, als die Hoffnung der traditionellen Popkultur, noch einmal die historische Relevanz zu bekommen, die Pop als Mittel der Emanzipation der Jugend und der Minderheiten in der Spätphase der Bürgerrechts-Ära hatte.

In seinem Buch The Net Delusion ( Der Netzwahn) entzaubert der ursprünglich aus Weißrussland stammende Internetkritiker Evgeny Morozov die Mär von der iranischen Twitterrevolution 2009. "Eine Analyse der Firma Sysomos ergab, dass am Vorabend der Wahlen nur 19235 Twitterkonten in Iran registriert waren, das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 0,027 Prozent."

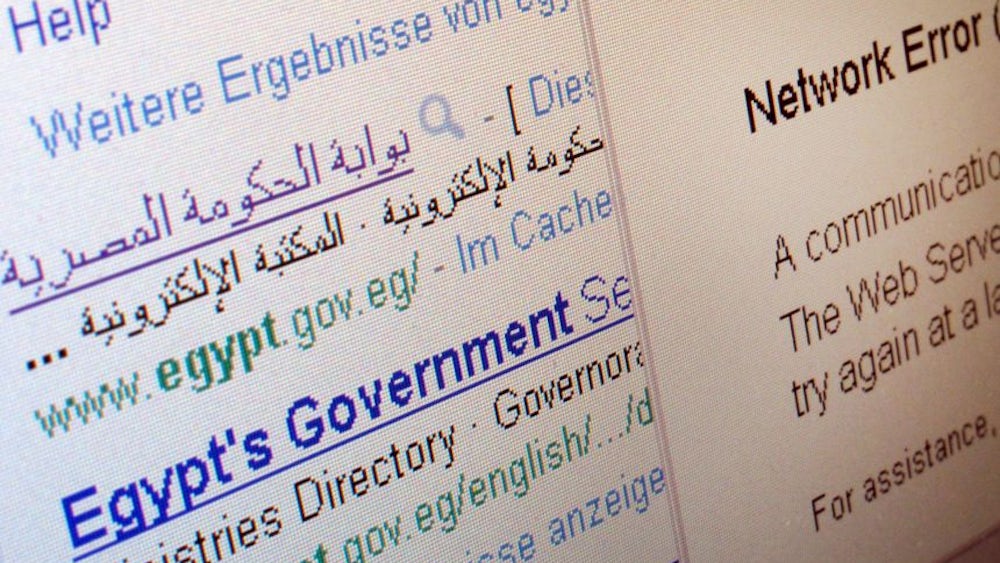

Bei den Unruhen in Ägypten stehen sich nicht nur Demonstranten und die Staatsmacht gegenüber. Die Polizei hat andere Interessen als die Armee - und nicht alle Ägypter hoffen auf ElBaradei. Ein Überblick.

Auch in Tunesien und Ägypten spielten die sozialen Medien vor allem in der Vorstellungskraft des Auslands eine Rolle. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Struktur der sozialen Medien, der kollektive Liveticker, den Eindruck vermittelt, man sei Teil der Geschehnisse vor Ort.

Der amerikanische Dokumentarfilmer Michael Moore verbreitet momentan in Twittermeldungen Einwahlknoten, mit denen ägyptische Netzaktivisten über Frankreich oder die USA auch per Festnetz ins Internet gelangen könnten. Unzählige Twittermeldungen werden mit einem Mausklick weitergereicht. Solidaritätsbekundungen werden ins Netz gestellt und angeklickt. "Slacktivism" nennt Morozov diesen Aktionismus am heimischen Bildschirm, ein Wortspiel aus den Begriffen Slacker (Faulenzer) und Activism (Aktivismus).

Für eine wirkliche Revolution muss mehr zusammenkommen - ein kollektiver Leidensdruck, nachvollziehbare Reformideen, Kampfwille, breite Organisationsstrukturen. In den Umwälzungen in Tunesien und Ägypten bleibt das Internet deswgen nur eines von vielen Werkzeugen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Jasminrevolution auf die arabische Welt einen ähnlichen Effekt haben wird wie Glasnost seinerzeit auf die sozialistischen Länder hatte. Im Rest der Welt aber spielen sich die gewaltigen Umwälzungen derzeit viel langsamer ab als auf den Straßen des Maghreb.

Die enormen gesellschaftlichen Entwicklungen in Asien, vor allem in Indien und China, entwickeln ihre Sprengkraft nicht über wenige Tage und Wochen, sondern über Jahre und Generationen hinweg. Und da spielt das Fernsehen derzeit noch eine viel größere Rolle als das Netz.

Eine erfolgreiche Soap Opera oder Telenovela kann nachhaltiger neue Werte und neues Bewusstsein vermitteln als jeder Twitter- oder Facebooktrend. Der Beratungskonzern Deloitte bestätigte erst vor zwei Wochen den Status des Fernsehens als globalem "Supermedium", das mehr Menschen erreicht, als jedes andere Medium.

Doch gerade wenn man solche Zeitspannen betrachtet, wird das Internet seine Wirkung als Katalysator für gesellschaftliche und politische Veränderungen erst noch entfalten. In der Open-Government-Bewegung zum Beispiel.

Transparenz ist oft unglamorös

Da geht es um so unglamouröse Dinge wie öffentliche Statistiken oder zentrale Meldestellen für Straßenschäden. Im zurückhaltenden Transparenzmodell, wie es Domscheit-Berg mit Openleaks verwirklichen will, oder auf lokaler Ebene wie auf der amerikanischen Seite Localeaks.

Während Daniel Domscheit-Berg auf der Münchner DLD-Konferenz Verantwortung und Entschleunigung forderte, sprachen sich mit Stewart Brand und Kevin Kelly zwei der Urväter der digitalen Kultur vor allem für mehr Gelassenheit aus.

"Jaja, Wikileaks", sagte Brand lächelnd, über den Steve Jobs einst schwärmte, er habe mit seinem Whole Earth Catalogue auf Papier eine Art Vorläufer von Google geschaffen. "Die diplomatischen Depeschen haben uns doch vor allem eines gezeigt - dass unsere Diplomaten gewissenhaft arbeiten und klug analysieren."

Kevin Kelly, der mit Brand zusammen eine der allerersten Netzgemeinschaften namens The Well gegründet hatte, sagte: "Das Netz ist eine der wunderbarsten Erfindungen in der Geschichte der Technologie. Es wird aber weder die destruktive Kraft entwickeln, die seine Kritiker befürchten, noch zum Heilsbringer werden, wie sich das so viele erhoffen." So aber wäre das Web 3.0 vor allem ein Motor der Vernunft und der Demokratie. Die aber waren schon immer viel unglamouröser als die Revolution.