Auf dem kürzlich auch in Deutschland gestarteten Videoportal Netflix finden Zuschauer für weniger als zehn Euro pro Monat mehr US-Fernsehserien und Kinofilme, als sie eigentlich aushalten können. Spotify bietet Ähnliches für Musik. Nur die Künstler, so heißt es, könnten davon kaum leben. Und jetzt kommt auch noch Amazon daher und will mit der E-Book-Flatrate "Kindle Unlimited" Deutschlands liebstes Kulturgut aufmischen: das Buch. Und prompt wird die All-you-can-eat-Kultur der Streaming-Flatrates als neue Krankheit des Internets ausgemacht.

Das Verhältnis zwischen Verlagen und dem US-Konzern ist ohnehin angespannt. Das Protestgeschrei, das ertönen wird, wenn Amazon auf der Buchmesse das in den USA und Großbritannien bereits seit einiger Zeit verfügbare Angebot auch für Deutschland vorstellt, ist daher vorhersehbar. Aber sind die Flatrates wirklich an allem schuld?

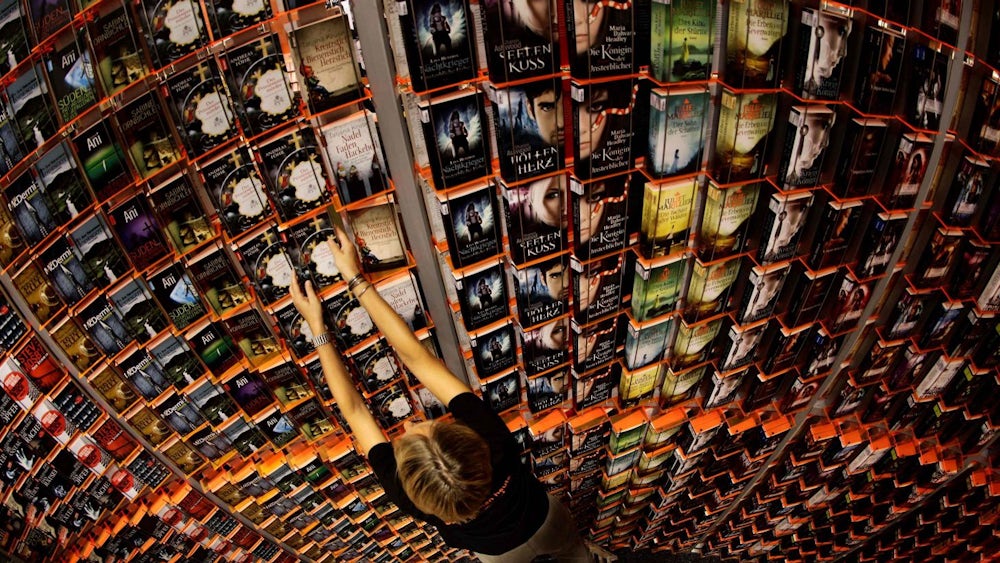

Neben Streaming-Diensten wie Spotify und Netflix bietet Amazon seine E-Books jetzt als Flatrate an. Der Deutsche bekommt sein liebstes Kulturgut im monatlichen Abo. Kann der digitale Download das haptische Gefühl ersetzen und entlohnt das Modell die Autoren gerecht?

Ist denn das bisherige Modell fair?

Schließlich lieben nicht nur die Kunden dieses Verkaufsmodell. Auch die Unterhaltungsindustrie bringt ihr Material so an den Mann. Nur eben nicht unter dieser Bezeichnung, dafür aber zu den für die Konsumenten denkbar schlechtesten Konditionen.

Wer sich früher eine Musik-CD gekauft hat, hat einmalig für das Recht bezahlt, die darauf enthaltenen Songs bis an sein Lebensende (oder das der CD) abspielen zu dürfen. Am Preis der CD änderte sich nichts, auch wenn sie nach dem ersten Durchlauf für immer im Regal verstaubt war - das Plattenlabel und der Künstler waren ja längst bezahlt. Der womöglich enttäuschte Kunde hingegen hatte einfach Pech. Aber ist das wirklich ein faires Modell? Oder nur eines, das der Vermarktung eines Kulturprodukts mehr Gewicht gibt als der Qualität des jeweiligen Kunstwerks selbst?

Die neuen Flatrates geben dem Kunden seine Macht zurück. Bezahlt wird zwar erst einmal alles, entlohnt wird aber nur derjenige, der auch angesehen, angehört, gelesen wird. "All you can eat", diese kulinarischen Albträume, bei denen man sich mit minderwertigem Essen einfach nur satt isst, sind in Wahrheit das genaue Gegenteil. Auch die Künstler müssten für diese Entwicklung eigentlich dankbar sein - wenn auf diesem Weg wirklich genug bei ihnen ankommt.

Das aber ist Aufgabe von Tarifverhandlungen, nicht einer Debatte um das Modell an sich. Die Verlage nehmen zwar die Rolle der Gewerkschaften ein, müssen aber auch abseits der Gruppe, die sie vertreten sollen, die Autoren, einen riesigen Apparat, versorgen. Deshalb sind sie darauf angewiesen, einen beträchtlichen Teil jeder ausgehandelten Tariferhöhung in die eigene Tasche zu stecken.

Das andere Problem ist der Preis. Eine Flatrate für zehn Euro mag angemessen sein, wenn man vom durchschnittlichen Betrag ausgeht, den weite Teile der Bevölkerung monatlich für Musik, Filme oder Bücher ausgeben. Nur zahlen aber längst nicht alle für eine Flatrate. Stattdessen sind es bislang hauptsächlich Vielnutzer. Die politische Forderung einer staatlich verordneten Kulturflatrate, die genau diese statistische Subventionierung gewährleisten könnte, ist aber nicht zuletzt am Widerstand und der Lobbyarbeit der Rechteinhaber gescheitert.

Flatrates belohnen Qualität

Über die tatsächlichen Erlöse lässt sich ohnehin wenig mit Sicherheit sagen. Denn die Flatrates unterscheiden sich vom traditionellen Modell entscheidend: Das Geld schwappt nicht mehr in der Veröffentlichungswoche in die Verlagskassen, sondern tröpfelt über Monate oder Jahre hinein - falls das Stück auch langfristig konsumiert wird. Bei mancher popkulturellen Eintagsfliege, so darf man erwarten, wird sich dieses Tröpfeln nie wieder zu den astronomischen Summen von einst sammeln.

Das ist aber kein Nachteil der Flatrates, sondern eine überfällige Lösung für einen jahrzehntelang ausgenutzten Missstand. Flatrates belohnen Qualität anstatt des kurzfristigen Hypes um ein möglicherweise nur oberflächliches Produkt. So können sie sogar kulturfördernd sein. Auch weil sie den Kunden nicht mehr ständig vor eine Kaufentscheidung stellen. Der Autor bekommt selbst dann Geld, wenn dem Kunden ein Impuls-Download eigentlich keinen Griff zum Portemonnaie wert wäre.

Kindle Unlimited wird nicht die letzte Flatrate sein, über die die Branche verhandeln muss, bis sie eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden hat. Wenn sich Rechteinhaber aber gegen das Modell Flatrate selbst stellen, werden sie ihre Verhandlungsposition gegenüber Amazon und anderen nur schwächen. Die Kunden werden immer auf der Seite desjenigen stehen, der ihnen das fairste Angebot macht.