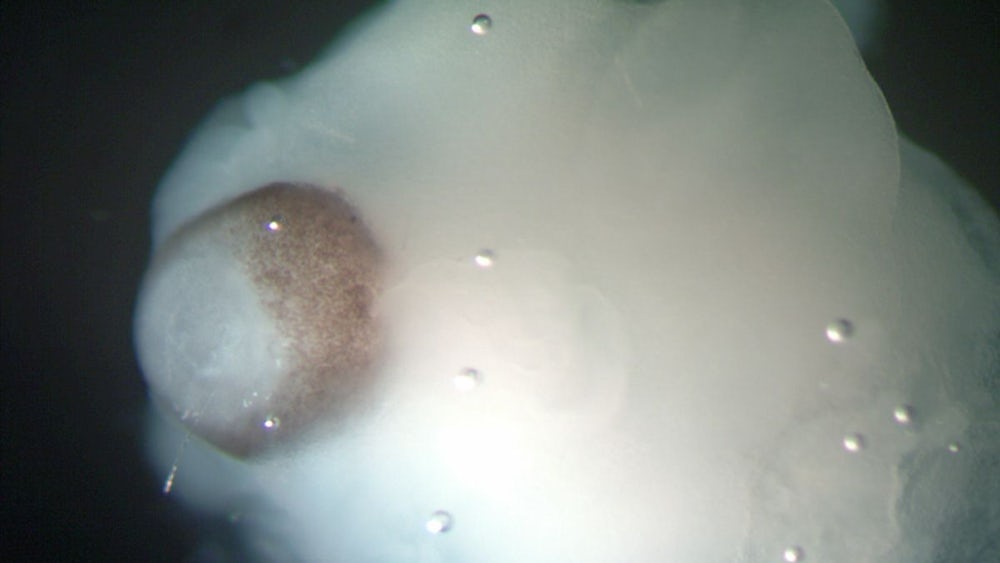

Aus Stammzellen haben Wissenschaftler menschliche Miniatur-Gehirne erschaffen. Die "cerebralen Organoide" sind etwa vier Millimeter groß. Die dreidimensionalen Modelle bilden die frühe Entwicklung des menschlichen Gehirns nach. Sie könnten dazu beitragen, Entwicklungsstörungen und Krankheiten zu untersuchen - und zwar zum Teil besser, als dies mit tierischen Modellen möglich sei, schreiben die Forscher im Fachblatt Nature.

Ausgangspunkt für die Versuche des österreichisch-britischen Forscherteams um Jürgen Knoblich und Madeline Lancaster vom Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien waren zunächst embryonale Stammzellen. Diese sind in der Lage, sich in viele verschiedene Gewebe des Körpers zu verwandeln.

Sie besitzen eine enorme Fähigkeit zur Selbst-Organisation. Das heißt, die Zellen lagern sich unter geeigneten Kulturbedingungen auch ohne Zugabe von Wachstumsförderern oder anderen Chemikalien zu dreidimensionalen Geweben zusammen. Die Forscher nutzten diese Fähigkeit aus und ließen die Stammzellen ab einem bestimmten Entwicklungsstadium in einem sich drehenden Bioreaktor heranwachsen.

Durch die Rotation wird die Nährstoffversorgung der Zellen verbessert. Im Zeitraum von etwa zwei Monaten erreichten die Mini-Hirne ihre endgültige Größe von bis zu vier Millimetern. Die Gewebe seien unbegrenzt lebensfähig, schreiben die Forscher. Einige lagerten bereits zehn Monate in den Reaktoren.

Untersuchungen der Organoide zeigten, dass diese in verschiedene, voneinander abgrenzbare Bereiche unterteilt waren, wie Vorder-, Mittel- und Hinterhirn. Ganz ähnlich wie bei der natürlichen Entwicklung der menschlichen Großhirnrinde, bildeten sich zum Beispiel auch verschiedene Schichten in der Organkultur, in denen dann auch unterschiedliche Zellpopulationen gebildet wurden, etwa Nervenzellen und Gliazellen. Einzelne, räumlich voneinander entfernt liegende Bereiche standen miteinander in Verbindung.

"Im Durchschnitt können die Gehirn-Organoide die Entstehung von Gehirnstrukturen bis in die neunte Schwangerschaftswoche imitieren", erläutert Lancaster. Die Experten betonen, dass mit Hilfe der Organkultur auch Entwicklungsstörungen oder Erkrankungen erforscht werden können, die im Tierversuch aufgrund bestimmter grundlegender Unterschiede in der Gehirnentwicklung nicht untersucht werden können.

In ihrer Arbeit stellen sie ein Beispiel für die Anwendung ihrer Organoide vor: die Mikrozephalie. Patienten mit dieser Fehlentwicklung des Gehirns haben einen außergewöhnlich kleinen Kopf und ein kleines Hirn. Sie sind in der Regel geistig behindert. Die Entstehung der Erkrankung ist im Tierversuch mit Mäusen nicht gut nachzuvollziehen. Die Forscher entnahmen einem Patienten mit einer genetischen Form der Mikrozephalie einige Hautzellen. Diese verwandelten sie mit einem gängigen Verfahren in pluripotente Stammzellen und ließen diese dann im Bioreaktor heranwachsen.

Sie verglichen anschließend die entstandenen Organoide mit solchen, die aus gesunden Zellen hervorgegangen waren. In den Mikrozephalie-Hirnen fand das Team insgesamt weniger Vorläuferzellen und mehr bereits ausdifferenzierte Zellen. Dies deute daraufhin, dass eine verfrühte Differenzierung der Zellen der Grund für die Mikrozephalie sei, schreiben die Forscher.

"In Zukunft möchten wir auch andere Krankheiten, die mit entwicklungsbiologischen Störungen des Gehirns in Zusammenhang stehen könnten - etwa Autismus oder Schizophrenie - in der Kultur nachbauen und erforschen", sagt Studienleiter Knoblich.

Auch für die Pharmaindustrie könnten solche Kultursysteme von Bedeutung sein, etwa um die Wirkung von Arzneien und die Folgen von Chemikalien zu testen.

Trotz der fesselnden Daten sei die Realisierung eines "Gehirns in der Petrischale" weiter außer Reichweite, kommentiert der deutsche Stammzellforscher Oliver Brüstle von der Universität Bonn die Untersuchung seiner Kollegen. Innerhalb der Organoide seien die verschiedenen Hirnbereiche zufällig verteilt. Sie besäßen nicht dieselbe Form und räumliche Organisation wie im Gehirn. Da ein Kreislauf fehle, sei die Nährstoffversorgung der Organoide eingeschränkt, so dass sie zudem nur einige Millimeter groß werden könnten. Und selbst diese kleinen Organoide besäßen in ihrem Kernbereich eine "tote Zone", in der die Zellen weder Sauerstoff noch Nährstoff bekämen.

Mit der Arbeit sei aber eindrucksvoll gezeigt, dass solche Kulturen in der Entwicklungsbiologie und in der Biomedizin als Hilfsmittel eingesetzt werden können.