Als die Sonne längst hinter den provenzalischen Hügeln verschwunden ist, kehrt auf der Baustelle noch lange keine Ruhe ein. Hämmern, Brummen und Sägen dringt hinüber zum Verwaltungsgebäude. Flutlichter an den Krantürmen tauchen das riesige Gelände in kaltes Licht. Neuerdings wird hier in Cadarache, eine Autostunde nördlich von Aix-en-Provence, so richtig geackert. In zwei Schichten sind die Arbeiter nun am Werk. Früher sei das alles ganz anders gewesen, sagen jene, die seit dem Spatenstich vor fast zehn Jahren dabei sind. Da rührte sich am Freitagnachmittag kein Kran mehr.

Inzwischen sind mehrere Gebäude fertig, und eine würfelförmige, 60 Meter hohe Montagehalle thront in der Mitte des Geschehens. Auch das kreisrunde Betonfundament, in dem einmal der Reaktor stehen soll, nimmt Formen an, wenngleich im Untergeschoss noch zentimetertief das Wasser steht und büschelweise Stahlstreben aus den Pfeilern ragen. Genau hier soll das Sonnenfeuer entfacht werden, sagen die Arbeiter, Ingenieure und Physiker, im "Tokamak", wie sie es nennen, das Herzstück des Reaktors. Was klingt wie eine Inka-Gottheit, ist für die Beteiligten tatsächlich eine Art Heiligtum. Der Tokamak, da sind sie sicher, wird die Energieprobleme der Welt lösen.

Ein Bericht der Bundesregierung enthüllt: Die Kosten werden noch stärker steigen als bisher bekannt

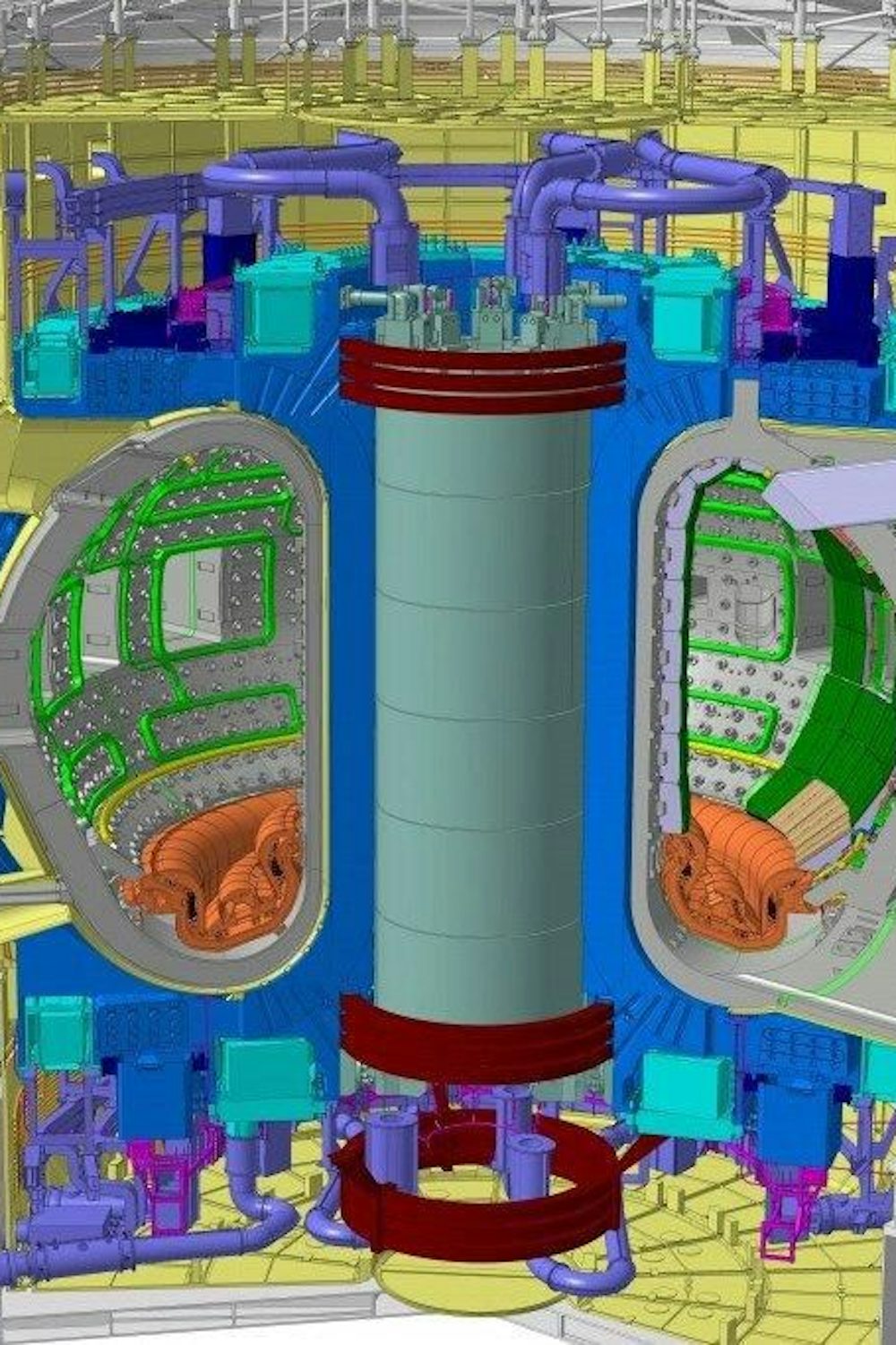

Der Tokamak, eine dem Russischen entlehnte Abkürzung, ist eine schwimmreifenförmige Brennkammer, in der Physiker zwei Varianten von Wasserstoffatomkernen, Deuterium und Tritium, mit Magnetfeldern in der Schwebe halten und mit Mikrowellen auf 100 Millionen Grad Celsius aufheizen wollen, sodass die Atomkerne verschmelzen. Bei einer solchen Fusion wird Energie frei, und es entsteht, anders als in einem herkömmlichen Atomkraftwerk, ungefährliches Helium. Es ist ein nuklearer Prozess, wie er auch im Mittelpunkt der Sonne abläuft. Und wie ihn die Supermächte nach dem zweiten Weltkrieg für die Wasserstoffbombe nutzten.

Seit 60 Jahren versuchen Physiker, die in der Theorie simpel klingende Kernfusion für friedliche Zwecke beherrschbar zu machen. Prinzipiell sollte es möglich sein, ein kleines Sonnenfeuer in einem Reaktor lodern zu lassen und mit der Abwärme Strom zu erzeugen. Doch während die ersten Versuchsreaktoren der 1950er-Jahre noch in ein Arbeitszimmer passten, erwies sich die Sache in den folgenden Jahrzehnten zunehmend als kompliziert.

Immer größer wurden die physikalischen Hürden, und mit ihnen die Versuchsreaktoren. So groß, dass 1985 die USA und die UdSSR beschlossen, auf diesem Gebiet zusammenzuarbeiten. Daraus wurde das Projekt Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor), das nach langer Planung im Jahr 2006 in einen Völkervertrag mündete und heute neben Russland und den USA von Indien, Südkorea, China, Japan, und der EU getragen wird. Iter, derzeit noch eine riesige Baustelle in Südfrankreich, soll endgültig beweisen, dass die Kernfusion als Energiequelle taugt.

Es ist, abgesehen von der Internationalen Raumstation, das weltweit aufwendigste Experiment. Und vielleicht das umstrittenste. Nach Ansicht der Befürworter ist Kernfusion die einzig verbleibende Option, um den Energiebedarf der wachsenden Weltbevölkerung zu decken. Die Gegner sehen Iter als sinnlose Megainvestition in eine monströse Anlage, deren Funktionieren ungewiss ist, und die sich in Zeiten erneuerbarer Energien auf nukleare Träume von vorgestern stützt.

Den Kritikern spielt dabei in die Hände, dass der Projektverlauf in den vergangenen Jahren die Misere des Berliner Großflughafens weit übertroffen hat. Ursprünglich mit Baukosten von fünf Milliarden Euro veranschlagt, stiegen die Schätzungen schon kurz nach dem Baubeginn auf zehn Milliarden. Mittlerweile liegen die Hochrechnungen bis zum Lodern des ersten Fusionsfeuers bei mehr als 18 Milliarden Euro. Und auch das dürfte nicht reichen. Frühestens 2035 soll die Anlage nun Strom ausspucken, ursprünglich war die Zündung für dieses Jahr vorgesehen.

Bereits vor der Vertragsunterzeichnung war jahrelang über den Standort des Experimentalreaktors gestritten worden, bis 2003 Frankreich den Zuschlag bekam. Weitere drei Jahre dauerte es, bis die beteiligten Staaten das Vertragswerk ausgehandelt hatten. Und mit dem Baubeginn waren die Probleme längst nicht beseitigt. Nach fast acht Jahren Missmanagement liegt das Projekt beträchtlich im Rückstand, 45 Monate sagen Schätzungen.

Aktuelle Unterlagen der Bundesregierung belegen, dass die Kosten in den kommenden Jahren noch stärker steigen dürften als bisher bekannt ist. Aus einem Bericht des Bundesforschungsministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages geht hervor, dass die EU von 2021 an mehr als fünf Milliarden Euro zusätzlich zum bisher beschlossenen Beitrag von 6,6 Milliarden Euro für Iter aufbringen muss. Weil Europa 45 Prozent der Beiträge leisten soll, lassen sich daraus Gesamtkosten für Iter von mehr als 20 Milliarden Euro ableiten. "Es bleibt abzuwarten, ob die Europäische Kommission die im Raum stehenden Mehrkosten von insgesamt über fünf Milliarden Euro für akzeptabel halten wird", schreibt das Ministerium.

Bereits vor Monaten erwogen Abgeordnete des US-Kongresses den Austritt. 2018 soll über die amerikanische Beteiligung erneut diskutiert werden. Der Iter-Council, das Lenkungsgremium, hat den Ernst der Lage verstanden und im vergangenen Jahr dem kolchosehaften Treiben ein Ende gesetzt und mit Bernard Bigot einen erfahrenen Forschungsmanager, zuvor Chef der französischen Energiekommission CEA, an die Spitze des Projekts gesetzt. "Ich habe mich um den Job nicht beworben", betont der temperamentvolle Franzose. Seine Bedingung sei volle Entscheidungsgewalt gewesen.

"Jeder Tag, an dem nichts vorangeht, kostet eine Million Euro", sagt er. Seither wummert und hämmert es auch in den Abendstunden auf der Baustelle in Cadarache. Und wenn er nicht die Baustelle dirigiert, ist Bigot als Diplomat unterwegs. Amerikanischen Kongressabgeordneten hat er die Probezeit bis 2018 abgerungen, und im November muss er dem Iter Council einen detaillierten Budget- und Ablaufplan bis zum Jahr 2035 vorlegen. Bereits beschlossen ist, den Reaktor von 2025 an zunächst in einer Art Leerlauf zu erproben, um erst zehn Jahre danach die Fusion von Wasserstoffkernen zu zünden.

Der neue Iter-Generaldirektor ist überzeugt, dass sich das Megaprojekt lohnt. Auch wenn die Kosten ständig steigen.

Doch selbst das ist ambitioniert. Die Planung enthalte derzeit "in zeitlicher wie in budgetärer Hinsicht keine Reserven", schreibt das Bundesforschungsministerium. Anders gesagt: Es darf in den kommenden 19 Jahren nichts mehr schiefgehen. Und am Ende muss jede Komponente bis hin zu den 17 Meter hohen, auf minus 269 Grad Celsius abgekühlten Magnetspulen auf Anhieb funktionieren. Sollte Deutschland die Geduld verlieren: Wäre ein Austritt, wie ihn unter anderem die Grünen fordern, überhaupt möglich? Tatsächlich käme das in politischer Hinsicht einem kleinen Brexit gleich. Die EU-Staaten sind über ein rechtliches Konstrukt namens Euratom aneinander gebunden und sprechen im Iter Council mit einer Stimme.

Befürworter verweisen zudem auf beträchtliche Industrieaufträge, die deutsche Unternehmen aus dem Projekt gewinnen, von gut 500 Millionen Euro ist die Rede. Tatsächlich lässt beispielsweise Indien, verantwortlich für den riesigen Kryostaten, der flüssiges Helium für die Kühlung der Magnetspulen liefern soll, das Gerät von MAN zusammenschweißen.

Doch die Fragen an das Iter-Projekt enden nicht beim Geld. Mit Verve verweisen Kritiker wie die Grüne Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz darauf, dass es sich um Nukleartechnik handele, von der Deutschland sich doch eigentlich abwenden wolle. Tatsächlich sind die Unfallrisiken nicht vergleichbar mit denen konventioneller Atomkraftwerke: Ein Fusionsreaktor lässt sich jederzeit so gefahrlos abschalten wie eine Leuchtstoffröhre. Allerdings werden die Innenwände eines Tokamak im laufenden Betrieb radioaktiv und müssen regelmäßig entsorgt werden. Nach einigen Jahrzehnten ist die Strahlung zwar abgeklungen, doch falls Fusionsreaktoren zum Standard werden, entstünde ein wachsender Berg strahlender Abfälle.

Hinzu kommt der rasche Fortschritt erneuerbarer Energien, der die Fusionsträume zunehmend verdrängt. Erneuerbare Energiequellen führen zu einer dezentralisierten Energieversorgung, bei der Klein- und Kleinsterzeuger Strom in engmaschige, intelligent verknüpfte Netze einspeisen. Fusionskraftwerke, das lässt sich schon aus der schieren Größe des Iter-Projekts ableiten, wären riesige, teure und zentralisierte Anlagen. Wie sich das mit einer dezentralen Netzstruktur vereinbaren lässt, ist unklar. Hinzu kommen Fragen nach Ausfallsicherheit und globaler Gerechtigkeit. Welche Konflikte wird es auslösen, wenn sich am Ende nur wenige Länder monströse Fusionsöfen leisten können?