Was sind schon 24,3 Millionen Quadratkilometer? Fast ein Nichts - jedenfalls gemessen an der gesamten, rund sechsmal so großen Landoberfläche der Erde. Doch hat es die vergleichsweise kleine Fläche in sich. Sie bietet rund zwei Dritteln aller Pflanzen weltweit einen Lebensraum.

Dies haben Computermodelle errechnet, die Forscher um Stuart Pimm von der Duke University mit Angaben aus der weltgrößten Datenbank zur pflanzlichen Artenvielfalt gefüttert haben ( Science, Bd. 341, S. 1100, 2013).

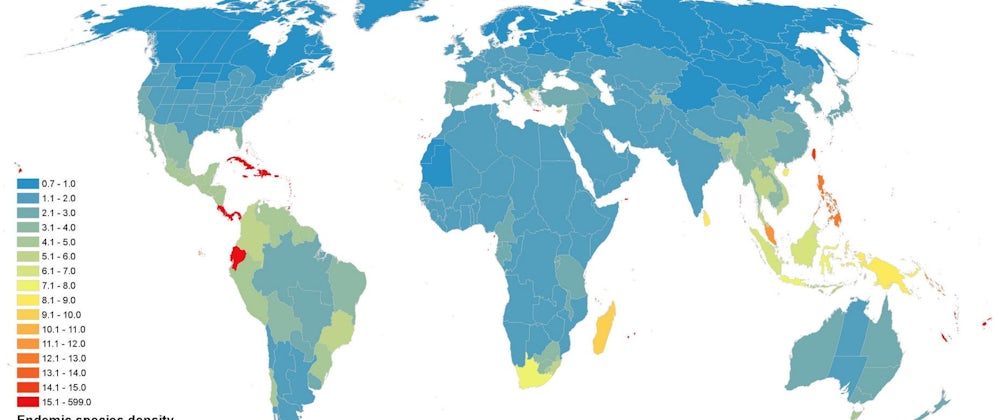

Als besonders biodivers stellen sich demnach - wie auch in den Studien anderer Forscher - tropische und subtropische Inseln etwa in der Karibik dar, außerdem zum Beispiel Costa Rica, Panama, weitere Länder Mittel- und Südamerikas sowie einige Mittelmeerregionen und die feuchten Wälder Afrikas und Asiens.

"Ecuador zum Beispiel beherbergt auf einer kleineren Fläche als Deutschland etwa ein Drittel mehr Pflanzenarten als ganz Europa", sagt der Naturschutzbiologe Jens Mutke von der Uni Bonn, der ähnliche Studien publiziert hat wie das Team um Pimm.

Hinzukommt, dass sich der Artenreichtum in diesen Gebieten nicht allein auf die Pflanzenwelt beschränkt, sondern meist auch Amphibien, Vögel und Säuger einschließt. "Daher würde es auch vielen Tieren nützen, diese Gegenden zu schützen", sagt Pimms Koautor Clinton Jenkins.

Auf den ersten Blick macht es die Natur dem Menschen durch die Konzentration auf kleinem Raum also leicht, die artenreichsten Gebiete zu bewahren. Formal betrachtet, sieht es auch nicht schlecht aus, denn derzeit stehen etwa 13 Prozent der weltweiten Landoberfläche unter Schutz.

Das Problem ist nur: Die Schutzzonen sind oft nicht sinnvoll gewählt - jedenfalls wenn man ökologische Maßstäbe anlegt. Das gilt in beiden Richtungen. Manche Regionen wurden als Nationalpark ausgewiesen, die aus ökologischer Sicht nicht zu denen mit höchster Priorität gehören. Stattdessen sind sie vielleicht für Touristen besonders attraktiv, wie es etwa beim Grand-Canyon- und Yellowstone-Nationalpark der Fall ist.

Andere Schutzgebiete sollten vor allem Großwild schützen, auf dass die Jäger immer etwas vor ihr Gewehr bekamen. So entstand schon im 16. Jahrhundert in Polen das Bialowieza-Schutzgebiet zum Erhalt der dortigen Auerochsen.

Andererseits bleiben sogar sehr artenreiche Gebiete oft ohne besonderen Schutz. Häufig ist das der Fall, wenn eine Region nicht nur der Biodiversität dient, sondern auch den Bedürfnissen des Menschen, etwa nach Früchten, Holz oder Öl. Prominentes Beispiel dafür ist der Yasuni-Nationalpark im Regenwald Ecuadors.

"Dieses Gebiet ist für viele Tier- und Pflanzengruppen ein herausragendes Zentrum biologischer Vielfalt", sagt der Bonner Biologe Mutke. Doch kürzlich hat Ecuador angekündigt, nun doch die Ölvorkommen im Park zu nutzen. Zuvor hatte das Land angeboten, darauf zu verzichten, wenn sich die internationale Gemeinschaft an den Ausgleichskosten beteilige.

"Es ist leicht, zum Beispiel abgelegene Wüsten oder ausgedehnte Eisflächen zu schützen", sagt Pimm. "Wir müssen aber mehr Inseln und weitere jener Orte unter Schutz stellen, an denen sich viele Pflanzenarten konzentrieren." Bisher ist das kaum der Fall. Der aktuellen Studie zufolge steht nur etwa ein Sechstel der artenreichsten Gebiete unter Schutz.

Dabei sollten die Inseln der Tropen und Subtropen höchste Priorität für diese Zonen haben, fordern viele Experten. "Etwa ein Viertel der weltweiten Flora ist in ihrer Verbreitung auf Inseln beschränkt", sagt Mutke. Zudem lebte dort auch die Mehrzahl jener Pflanzenspezies, die noch gar nicht bekannt sind, argumentiert das Team um Pimm.

Dessen Studie erscheint wohl nicht zufällig gerade jetzt, sondern mit Blick auf ein Treffen von Mitgliedern der Biodiversitäts-Konvention der Vereinten Nationen im kommenden Monat. Zusammen mit einem weiteren Übereinkommen hat sich die Konvention zum Ziel gesetzt, dass in sieben Jahren 17 Prozent der Erdoberfläche und 60 Prozent aller Pflanzenarten geschützt sind. Dies lasse sich erreichen, schreiben Pimm und seine Kollegen - wenn es anders weitergeht als bisher.