Der Schatz, den Adam Hampshire und Adrian Owen hüten, ruht auf Festplatten irgendwo in Kanada. Die Neurowissenschaftler von der Western University in London/Ontario haben einen Intelligenztest ins Netz gestellt, der erstaunlich großen Zuspruch fand.

"Wir hatten mit einigen Hundert Teilnehmern gerechnet, aber dann wurden es Tausende und Tausende", sagt Owen, "Menschen jeden Alters, jedes Glaubens und jeder Herkunft aus allen Teilen der Welt." Mehr als 110.000 waren es am Ende. Gut 44.000 Datensätze konnten die Forscher schließlich auswerten. Diese enorme Datenmenge verleitet die Forscher nun zu einer gewagten These: Die Intelligenz als Maß geistiger Leistungsfähigkeit gibt es eigentlich gar nicht. Die Messung eines Intelligenz-Quotienten (IQ) ist daher irreführend.

"Unsere Daten zeigen drei Faktoren, die Erfolg im Test erklären: Kurzzeitgedächtnis, logisches Denken und verbale Fähigkeiten", sagt Adam Hampshire, der als Erstautor auf der jetzt erscheinenden Auswertung steht ( Neuron, Bd. 76, S. 1225, 2012). "Sie alle stammen aus unterschiedlichen Bereichen des Gehirns, die ihre Aufgaben unabhängig voneinander oder zusammen bearbeiten können."

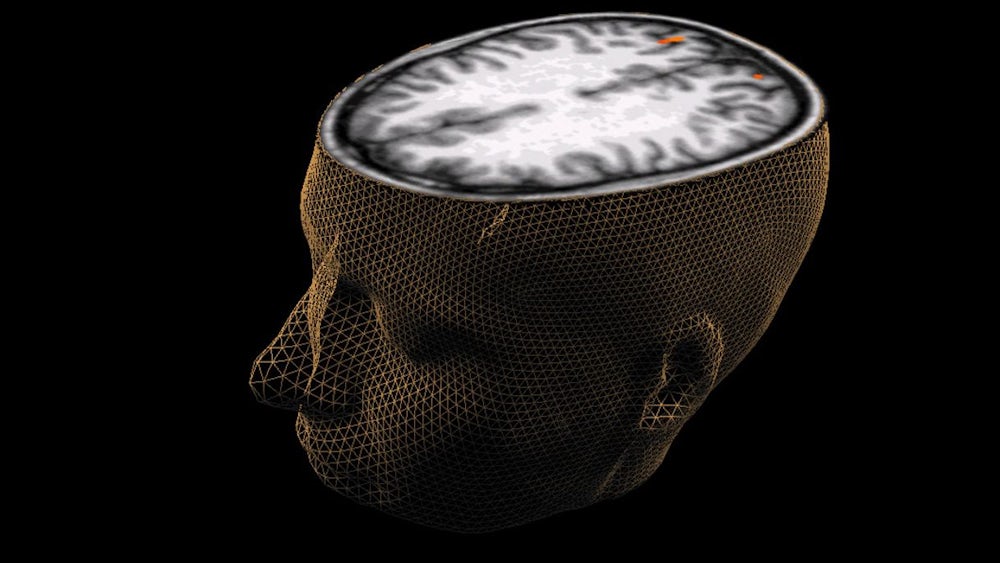

Untersuchungen von einer kleinen Zahl von Versuchspersonen in einem Magnetresonanztomografen haben den kanadischen Forschern gezeigt, wo die Areale liegen. Sie sind über Stirn- und Scheitellappen verteilt, sagt Hampshire, das logische Denken liege auf beiden Seiten des Kopfs generell etwas höher im Hirn als das Kurzzeitgedächtnis, und die sprachlichen Fähigkeiten säßen nur links.

Die drei geistigen Fähigkeiten entwickelten sich im Lauf des Lebens unterschiedlich: Während die sprachliche Komponente beim Altern einigermaßen konstant bleibt, erreichen logisches Denken und Kurzzeitgedächtnis ungefähr mit 20 Jahren ihren Gipfel und fallen bei Älteren stark ab. Wollte man den Unterschied in IQ-Punkten ausdrücken, dann hätten 70-Jährige 25 Punkte weniger als junge Erwachsene. Das wäre relativ viel: Der Quotient wird normalerweise so definiert, dass der Durchschnitt einer Bevölkerung bei 100 liegt und 95 Prozent aller Menschen Werte erreichen, die maximal 30 Punkte darüber oder darunter liegen.

Sonst haben die Forscher nur kleinere Unterschiede zwischen Gruppen gefunden. Eine höhere Bildung ging mit besseren Testresultaten einher, vor allem in der sprachlichen Komponente; das logische Denken zeigte hier den geringsten Effekt. Wer regelmäßig Computerspiele machte, hatte oft bessere Werte bei Logik und Kurzzeitgedächtnis, wobei die Kausalität unklar ist: Die Spiele könnten das Hirn trainieren, oder die Fähigkeiten könnten bestimmen, wer überhaupt Spaß am Daddeln hat.

Die Teilnehmer, deren Muttersprache nicht Englisch war, taten sich bei dem Onlinetest etwas schwerer, so die Auswertung, weil der Test auf Englisch durchgeführt wurde. Und Frauen schnitten beim Kurzzeitgedächtnis etwas schlechter ab als Männer. "Das war aber vielleicht auch eine Frage der Motivation", sagt Hampshire. "Es haben schließlich dreimal so viele Männer wie Frauen mitgemacht."

Mit ihrer Idee bringen die Kanadier eine neue Facette in die nicht eben farblose Diskussion über Intelligenz. "Modelle mit verschiedenen Komponenten sind nun wirklich nicht neu", sagt etwa Detlef Rost von der Universität Marburg, der ein Fachbuch über Intelligenz geschrieben hat. "Der Witz ist, dass die einzelnen Faktoren stark miteinander korrelieren. Wer eines gut kann, beherrscht meist auch die anderen mentalen Fähigkeiten."

Daraus ergebe sich, dass sich Intelligenz mathematisch in einem Faktor bündeln lässt. Die Tests dafür müssten aber ein breites Spektrum von Geistesleistungen abfragen und verschiedene Informationskanäle - Sprache, Zahlen und Grafiken - ansprechen, damit sie aussagekräftig sind. "Dann sind sie der beste Indikator, den wir kennen, Erfolg im Beruf vorherzusagen", so Rost.

Adam Hampshire legt die Gewichtung etwas anders: Die Korrelation zwischen den einzelnen Faktoren entstehe vor allem deswegen, weil die gestellten Aufgaben oft mehrere Fähigkeiten zugleich ansprechen und mehrere Gehirnzentren ihren Beitrag zur Lösung leisten müssen. "Es ist aber möglich, Aufgaben so zu konstruieren, dass sie allein eine mentale Kapazität ansprechen." Oder fast: Die sprachlichen Fähigkeiten werden ja immer gebraucht, um die jeweilige Erklärung der Aufgabe zu verstehen und in einen Plan umzusetzen.

Auch Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin hält den IQ als alleiniges Maß der Intelligenz für überholt. "Die Korrelation zwischen den Elementen der geistigen Leistung ergibt sich doch schon daraus, dass man alle Aufgaben mit einem Stift auf dem Papier oder mit Tastatur und Maus vor dem Computer löst."

Wahre Intelligenz zeige sich im Alltag, im Verhalten und den getroffenen Entscheidungen. Manche Komponenten der Intelligenz hätten demnach nichts miteinander zu tun. "Zum Beispiel haben viele mathematisch begabte Menschen wenig soziale Kompetenz und umgekehrt. Und manch professioneller Risikoforscher kann sein Wissen nicht anwenden, wenn ihm ein Arzt eine Untersuchung auf eine seltene Krankheit vorschlägt."

Von solchen Einwänden lassen sich Adam Hampshire und sein Chef Adrian Owen nicht abhalten. Sie haben einen neuen, schwierigen Test ins Netz gestellt. Manche Aufgaben darin testen Fähigkeiten, die sich womöglich zu eigenständigen Elementen im Modell geistiger Leistung entwickeln könnten. Genaueres wollen die Forscher noch nicht verraten.

Der Hochbegabten-Verein Mensa nimmt nur Menschen mit einem höheren IQ als 130 auf. Wir stellen Sie mit Testaufgaben auf die Probe: Dürften Sie Mitglied werden?

Falls Sie trotz der Erkenntnisse der kanadischen Forscher noch Lust auf einen IQ-Test haben: