Wenn es Frühjahr wird, die Schneeschmelze die Bäche und Flüsse hat anschwellen lassen und die Zugvögel allmählich auf die Nordhalbkugel zurückgekehrt sind, dann wird die Internationale Kommission für Stratigrafie wahrscheinlich offiziell festlegen, was zahlreich dokumentiert und schon offensichtlich ist: Das Leben spielt sich auf einer menschengemachten Erde ab.

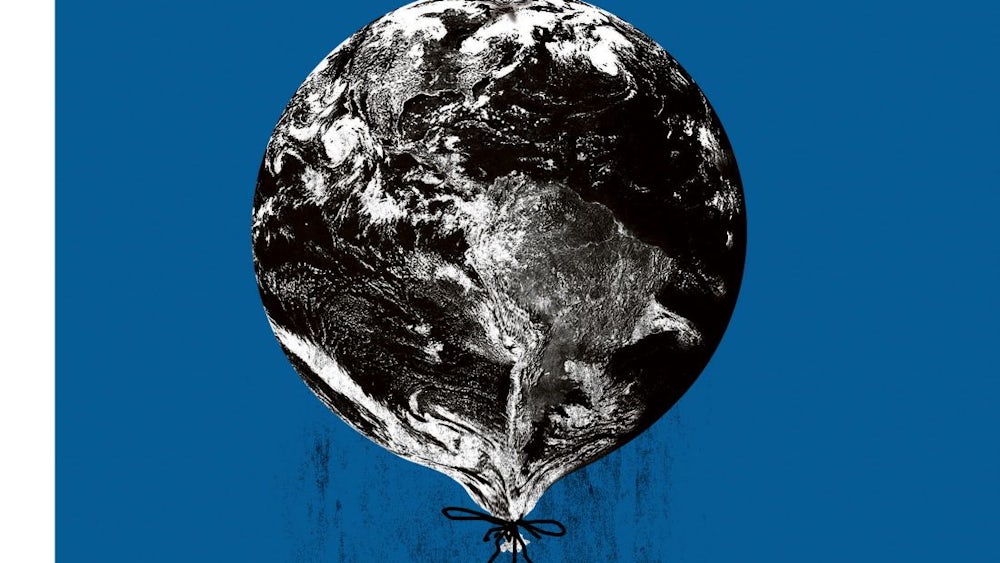

Der wirtschaftende Mensch, der den Fortschritt lebt und von der Erde zehrt, hat sich in das Gedächtnis seines Planeten eingebrannt und ein Zeitalter geschaffen, das seinen Namen trägt. Der Mensch ist vom Bewohner zum Gestalter geworden, zur geophysischen Einflussgröße, und wird noch einflussreicher werden.

Dafür gibt es jetzt einen Namen: Anthropozän, die Erdepoche der Menschen.

Noch vor 15 Jahren war das nur ein Begriff, geprägt durch den Atmosphärenchemiker Paul J. Crutzen. Jetzt, im Jahr 2016, ist es ein Konzept, das den Blick auf den Planeten, auf die Herausforderungen dieses Jahrhunderts und auf menschliche Gesellschaften völlig verändern kann. Und es ist eines, das nach neuen Antworten auf alte Fragen verlangt.

Der New Yorker Fotograf Fazal Sheikh und der aus Israel stammende Konfliktforscher Eyal Weizman dokumentieren die Spuren von Zerstörung und Vertreibung in der Negev-Wüste.

Ungefähr mit der industriellen Revolution um 1800, das liegt dem Begriff des Anthropozäns zugrunde, ist der Mensch zum bestimmenden Faktor etlicher geologischer und biochemischer Prozesse geworden, die den Planeten prägen. Heute kann jeder beobachten, was das bedeutet.

Vor der eigenen Haustür, wo riesige, mit dem knapper werdenden Phosphor gedüngte Maisfelder abgeerntet werden und die Früchte als Energierohstoff dienen. Im Nordosten des amerikanischen Kontinents, wo sich Eisbären immer näher an die Siedlungen der Inuit heranwagen und die Überreste geschlachteter Wale abnagen - noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen war so wenig Eis in der Arktis wie im vergangenen Winter; noch nie war für Eisbären der Raum zur Nahrungssuche so knapp.

Unberührte Natur - längst eine Ausnahme

Im Hafen von Shanghai, von wo aus Milliarden Elektrogeräte in Containern um die Welt verschifft werden und mit ihnen verarbeitete Rohstoffe aus allen Kontinenten. In australischen Kohleminen, indischen Steinbrüchen oder von einem Hochhaus in Dubai aus.

Mit den Erkenntnissen des amerikanischen Geografen Erle C. Ellis könnte man sagen: Man sieht es überall. Ellis hat mithilfe von Satellitenbildern dokumentiert, wo es auf der Erde noch vom Menschen unberührte Naturräume gibt.

Auf drei Vierteln der Landfläche außerhalb der Eisschilde fand er sichtbare Spuren, die direkt vom Menschen stammen: Siedlungen und Megastädte, Äcker und Viehfarmen, Forstwälder, Stauseen und Mülldeponien. Extrem intensiv und weniger stark genutztes Land. Zählt man noch von Menschen verursachte synthetische Stoffe dazu, die mit dem Niederschlag auch das Hochgebirge erreichen, gibt es genau das fast nirgendwo mehr: völlig unberührte Natur.

"Wir leben jetzt schon auf einem gebrauchten, auf einem Secondhand-Planeten", formuliert der Geograf eine der Synthesen aus mehr als einem Jahrzehnt Forschung. Das gewöhnliche Bild einer Erde als natürliches Ökosystem, das der Mensch durcheinanderbringt, aber nicht beherrscht, hält er ebenso für veraltet wie die fatalistische Sicht, der Mensch werde unweigerlich - und schon bald - an die natürlichen Grenzen der Erde stoßen.

Die Erde sei schon längst ein Humansystem mit eingebetteten Ökosystemen. "Die Kapazitäten der Erde für uns Menschen hängen eher vom Potenzial unserer sozialen Systeme und unserer Technologien ab als von ökologischen Grenzen", schreibt Ellis.

Die große Beschleunigung

Die Kapazitäten der Erde, das folgt daraus, hängen von der Art ab, wie Menschen wirtschaften. Das lässt sich am besten verstehen, wenn man zurückgeht zu den Anfängen der modernen Wirtschaftstheorie. Die Optimierung von Prozessen, von der Arbeitsteilung über den globalen Handel bis zur immer kreativeren und schnelleren Ausbeutung natürlicher Ressourcen, hat das neue Erdzeitalter erst geschaffen.

Es lässt sich nicht zuletzt als Folge der Ökonomisierung des Menschseins verstehen, die ausgehend von den Veröffentlichungen François Quesnays ("Le tableau économique", 1758) und Adam Smiths ("An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", 1776) ablief, begleitet von immer stärker spezialisierten Betrachtungen der Zusammenhänge zwischen Nachfrage und Angebot, zwischen Knappheit und Preis sowie Wachstum, technischem Fortschritt und Produktivität.

Die Förderung und Verarbeitung fossiler Brennstoffe, insbesondere die flächendeckende Nutzung des Erdöls seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, haben den Übergang in die neue Epoche befeuert und das ermöglicht, was heute als "Great Acceleration" bekannt ist, die große Beschleunigung.

Sie zeigt sich an Diagrammkurven mit der Form eines Hockeyschlägers: Zuerst steigen sie über einen langen Zeitraum eher leicht an und nehmen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen extrem steilen Verlauf.

Kohle, Gas und Öl haben nach dem Pariser Klimaabkommen keine Zukunft. Atomfirmen aus Russland und China wollen die Lücke schließen. Eine Gefahr?

In der Folge der industriellen Revolution stieg zunächst der Treibhausgasausstoß, die Bevölkerung wuchs immer schneller, der tropische Regenwald begann zu schrumpfen, der Anteil bewirtschafteter Landfläche überstieg nach 1900 erstmals die 25-Prozent-Marke.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vollziehen sich in der Erdgeschichte ungekannte Entwicklungen: Die Stadtbevölkerung steigt exponentiell auf mehr als drei Milliarden Menschen, der Düngemittelverbrauch vervielfacht sich, die Wirtschaftsleistung der Welt versiebenfacht sich in sechs Jahrzehnten fast.

All das ist verbunden mit unumkehrbaren Eingriffen in den Stoffwechsel der Erde. Der Mensch bestimmt längst ganz wesentlich einige wichtige Gleichgewichte und Ungleichgewichte des Planeten. Viele sagen: Er beraubt sich seiner Lebensgrundlage.

Zu den Gewissheiten der Wirtschaftsgeschichte gehört, dass mit dem Wachstum stets unabdingbar der Ressourcenverbrauch stieg. Zwar wurde, wie der amerikanische Umweltökonom Herman E. Daly 1991 notierte, eine Einheit des Bruttoinlandsprodukts von 1969 im Vergleich zu 1900 mit der Hälfte des Ressourcenverbrauchs erwirtschaftet. Dennoch stieg in diesen 69 Jahren der Rohstoffverbrauch um das Vierfache.

Forscher der OECD haben errechnet, dass der weltweite Ressourcenverbrauch zwischen 1980 und 2008 noch einmal um 60 Prozent angestiegen ist. Die wachsende Weltbevölkerung, die Zunahme des Wohlstands in einst armen Ländern und Regionen setzen diese Entwicklung fort und erhöhen den Druck auf den Lebensraum Erde.

Daly hat beschrieben, wie die Ökonomie potenziell immer mit dem Erdsystem im Konflikt tritt: Die Wirtschaft wird gefüttert durch die Nutzung von Energie, deren Voraussetzung ist die Entnahme von Material aus einem geschlossenen Stoffkreislauf.

Knappheit einzelner Stoffe nicht das Problem

Mit diesem Material erzeugt das offene und sich selbst verstärkende System Wachstum, es wächst also in physischem Ausmaß und entnimmt dem Ökosystem Erde einen immer größeren Teil seiner zur Verfügung gestellten Stoffe, während der Rest des Ökosystems Abfall und ungenutzte Energie wieder aufnimmt. Das birgt die Gefahr, dass die Reproduktionsrate von Stoffen, die das System Erde zur Verfügung stellt, hinter deren Verbrauch zurückbleibt - was nahezu bei sämtlichen fossilen Rohstoffen der Fall ist.

Aus heutiger Perspektive werden es aber wahrscheinlich nicht einzelne Stoffe sein, deren Knappheit das System wachstumsbasierten Wirtschaftens infrage stellt - es ist der Gesamtzusammenhang, in dem der wirtschaftende Mensch den Planeten beansprucht.

Die Geschichte der fossilen Brennstoffe war immer geprägt von Aussagen über deren Endlichkeit. Schon im 18. Jahrhundert gab es in Europa Bedenken, die Kohle könnte ausgehen. Tatsächlich erreichte die Kohleförderung in Europa um 1913 einen Höhepunkt - ist aber heute im internationalen Vergleich vernachlässigbar, obwohl sich noch Milliarden Tonnen davon in der Erdkruste unter dem europäischen Kontinent befinden.

Bereits in den ersten Jahren des Ölbooms warnten Experten vor dessen Ende: 1875 zum Beispiel, als der leitende Geologe des US-Bundesstaats Ohio, John Strong Newberry, vorhersagte, die Ölversorgung würde bald zum Erliegen kommen. Doch statt immer knapper zu werden, wurden dank neuer Technologien und sinkender Abbaukosten immer neue Quellen erschlossen.

Im Jahr 2003 war die Ölproduktion mehr als 4400-mal größer als zu Newberrys Zeiten, bei niedrigeren Preisen pro Einheit. Es gebe bis heute keine akkurate Schätzung, wie viel Öl noch abbaubar im Boden verbleibe, schrieb der 2014 verstorbene Ressourcenökonom Morris A. Adelman in einem seiner letzten Papiere. "Wann wird der Welt das Öl ausgehen?", fragte er. "Die schlichte Antwort ist: niemals."

Im Sinne des Anthropozän-Konzepts könnte man sagen: Die Frage nach der Knappheit einzelner Rohstoffe stellt sich nicht, wenn man den ökonomischen Raum in den Gesamtzusammenhang des Lebensraums Erde stellt. Die globale Erwärmung stellt den Menschen vor das erste wirklich weltumspannende Umweltproblem, das er verursacht hat. Seine Eingriffe fallen damit auf ihn zurück, er ist gleichwohl Täter und Opfer.

Aber so bedrohlich manches Szenario auch wirkt: Gerade die Idee vom menschengemachten Planeten birgt Chancen.

Über das Anthropozän zu reden, schreibt der Philosoph Peter Sloterdijk, bedeutet, sich der Verantwortung für den Planeten bewusst zu werden. Eine Verantwortung, in der es gerade die Verstädterung und die intensive Landwirtschaft ermöglichen, viele Landflächen weniger intensiv zu nutzen, sich erholen zu lassen. In der es keine Begründung mehr für Hunger gibt. In der neue Technologien genauso für eine saubere Energieversorgung in entlegenen Regionen sorgen wie für energieeffiziente Fabriken in China.

Es macht Mut, die Zukunft zu betrachten wie Erle Ellis - es gibt sowieso kein Zurück: "Die einzigen Grenzen, die uns dabei gesetzt sind, den Planeten sinnvoll zu verändern, sind unsere Vorstellungskraft und unsere gesellschaftlichen Systeme." In einem besseren Anthropozän wird die Umwelt das sein, was wir aus ihr machen.