Ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), wie es in weiten Bevölkerungskreisen auf große Sympathien stößt, hat auf den ersten Blick etwas Faszinierendes: Statt wie im bestehenden Wohlfahrtsstaat nur jene Menschen durch eine spezielle Transferleistung wie das Arbeitslosengeld II aufzufangen, die weder über ein ausreichendes Erwerbseinkommen noch über Leistungsansprüche aus dem Versicherungssystem verfügen, sollen alle (Wohn-)Bürger ohne Ansehen der Person, ohne Arbeitspflicht und ohne besonderen Nachweis in den Genuss einer Zuwendung gelangen, die zur Sicherung ihrer materiellen Existenz ausreicht.

Nach jahrzehntelanger Flickschusterei am Sozialstaat, die immer neue Probleme und Streitigkeiten in der Öffentlichkeit mit sich brachte, erscheint der angestrebte Systemwechsel vielen Menschen geradezu als Erlösung: Hartz-IV-Bezieher hoffen, vom Druck ihres Jobcenters befreit zu werden, Steuerzahler glauben, nichts mehr von Reformen hören zu müssen, die - wie Hartz IV - keine Verbesserungen bringen. An die Stelle eines gleichermaßen komplexen wie komplizierten Wohlfahrtsstaates, individuell geltend zu machender Ansprüche und behördlicher Kontrollen soll ein Universaltransfer treten, der keiner großen staatlichen Bürokratie mit Sanktionsdrohungen mehr bedarf.

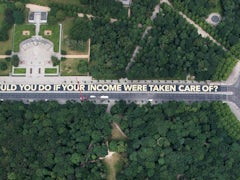

In Berlin wird regelmäßig ein Einkommen von 1000 Euro verlost - Geld ohne Arbeit also. Ein Besuch bei zwei Gewinnern.

Auf den zweiten Blick fallen allerdings gravierende Nachteile dieser Idee ins Auge: Beim BGE handelt es sich um eine Leistungsart, die mit der Konstruktionslogik des bestehenden, früher als Jahrhundertwerk gefeierten und selbst in entfernten Weltgegenden nachgeahmten Wohlfahrtsstaates brechen und seine ganze Struktur zerstören würde. Der Wohlfahrtsstaat gründet seit Bismarck auf einer Sozialversicherung, die in unterschiedlichen Lebensbereichen, -situationen und -phasen auftretende Standardrisiken (Krankheit, Alter, Invalidität, Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit) kollektiv absichert, sofern entsprechende Beiträge entrichtet wurden. Nur wenn dies nicht der Fall ist oder der Leistungsanspruch bei längerer Arbeitslosigkeit endet, muss man auf steuerfinanzierte Leistungen zurückgreifen, die bedarfsabhängig - also nur nach Prüfung der Einkommensverhältnisse, vorrangigen Unterhaltspflichten und Vermögen - gezahlt werden.

Wenn (fast) alle bisherigen Leistungsarten zu einem Grundeinkommen verschmolzen würden, wäre das Ende des Sozialstaates gekommen, wie Deutschland ihn seit mehr als 100 Jahren kennt. Selbst ein reiches Land wie die Bundesrepublik kann sich nicht beides zugleich leisten, die Sozialversicherung mit einem Beitragsvolumen von gut 600 Milliarden Euro und außerdem ein Grundeinkommen, das die öffentlichen Haushalte erheblich mehr Geld kosten würde, als Bund, Länder und Gemeinden heute an Steuern einnehmen. Im Haushaltsjahr 2016 waren das knapp 650 Milliarden Euro.

Um allen 82,5 Millionen Einwohnern Deutschlands ein Grundeinkommen in Höhe von 1000 Euro monatlich zahlen zu können, müsste man knapp eine Billion Euro, fast ein Drittel des Volkseinkommens, aufwenden. Wenn man das Grundeinkommen den Besserverdienenden vorenthielte oder diesen Personenkreis darauf Steuern entrichten ließe, um staatlicherseits billiger davonzukommen, wäre es nicht bedingungslos, sondern an die Voraussetzung geknüpft, dass keine anderen Einkommensquellen vorhanden sind. Folglich ist die Finanzierung des Grundeinkommens der kritische Punkt.

Völlig unberücksichtigt lässt das Grundeinkommen die Lebensumstände der Individuen. Alle erhalten denselben Geldbetrag, unabhängig davon, ob sie ihn brauchen oder nicht. Auf diese Weise gewährleistet das Grundeinkommen zwar eine für jeden gleich hohe Minimalabsicherung, der Spezialbedarf vieler Menschen, etwa von Schwerstbehinderten, die teure Geräte oder eine Vollassistenz brauchen, werden hingegen missachtet. Auch widerspricht eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip dem vorherrschenden Gerechtigkeitsverständnis. Dies strebt nach Bedarfsgerechtigkeit - wer nichts hat, soll viel, wer viel hat, soll nichts bekommen -, nach Leistungsgerechtigkeit - wer viel leistet, soll viel, wer wenig leistet, wenig bekommen - und nach Verteilungsgerechtigkeit - alle sollen gleichermaßen am gesellschaftlichen Reichtum des Landes beteiligt werden.

Das bedingungslose Grundeinkommen wirkt egalitär, ist aber in Wirklichkeit elitär, weil es nach dem Lebensentwurf eines Lottogewinners oder eines reichen Müßiggängers konstruiert wurde. Es scheint, als wollten seine Anhänger den Kommunismus im Kapitalismus verwirklichen. An der sozialen Ungleichheit und der sich vertiefenden Kluft zwischen Arm und Reich könnte das Grundeinkommen indes nichts Wesentliches ändern.

In Zukunft könnte es nicht mehr genug Arbeit im traditionellen Sinne für alle geben. Deshalb wird heiß über ein Grundeinkommen diskutiert - doch es ist keine Zauberformel.

Seit den griechischen Philosophen des Altertums ist bekannt, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss, soll es gerecht zugehen. Milliardären denselben Geldbetrag wie Müllwerkern und Multijobberinnen zu zahlen, verfehlt das Ziel einer "austeilenden Gerechtigkeit" (Aristoteles), weil die sozialen Gegensätze nicht beseitigt, sondern zementiert würden.

BGE-Befürworter gehen davon aus, dass seine Bezieher nicht bloß schmutzige und schwere Arbeiten meiden, sondern auch für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne sorgen würden. Eher ist das Gegenteil anzunehmen: Weil das Grundeinkommen den Menschen schon aus Kostengründen höchstens eine spartanische Lebensführung ermöglicht, ihr Existenzminimum aber auf einem Minimalniveau durch den Staat gesichert wird, könnten dessen Bürger auch schlechter entlohnte Jobs annehmen, ohne darben zu müssen. Daher würde der Niedriglohnsektor, schon heute das Haupteinfallstor für Erwerbs- und spätere Altersarmut, nach Einführung des Grundeinkommens noch größer.

Sinnvoller als den bestehenden Sozialstaat zu schleifen und durch ein gesellschaftliches Großexperiment mit zweifelhaftem Ausgang zu ersetzen, wäre es deshalb, ihn zu einer solidarischen Bürgerversicherung fortzuentwickeln: Freiberufler, Selbständige, Beamte, Abgeordnete und Minister müssten einbezogen, mithin auch sämtliche Einkunftsarten beitragspflichtig werden, etwa Zinsen, Dividenden und Tantiemen sowie Miet- und Pachterlöse. Die Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenzen wären auf- oder stark anzuheben, damit Besserverdienende weder in privilegierte Versorgungseinrichtungen ausweichen noch sich ihrer finanziellen Verantwortung für Schlechtergestellte entziehen können.