Am 14. Juli 1790, dem ersten Jahrestag des Sturms auf die Bastille, beging die südfranzösische Stadt Saint-Ginest das "Föderationsfest". Der Pater Antoine-Pascal-Hyacinthe Sermet hielt eine Predigt und gab seiner Genugtuung über die Revolution Ausdruck. Dazu zitierte er aus dem Galaterbrief des Apostel Paulus: "Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!"

Und Sermet erklärte, dass die Knechtschaft, von der Paulus sprach, das Judentum und sein Gesetz sei, die Freiheit aber der christliche Glaube. Und so verhalte es sich politisch: Die Monarchie gleiche dem überwundenen Judentum und seiner Knechtschaft, die revolutionäre Erneuerung aber dem Christentum als dem Glauben der Freiheit.

Phantasien von brennenden Juden und ein Pamphlet voller Hass: Wie der Komponist Richard Wagner zum Vorreiter des modernen Antisemitismus avancierte.

Interessant ist, wie selbstverständlich die Revolution kirchengeschichtlich gedeutet wird. Und mehr noch: Wie selbstverständlich das schlechte Überwundene der Politik, der alte Staat, mit dem schlechten Überwundenen im Glauben, dem Judentum, parallelisiert wird.

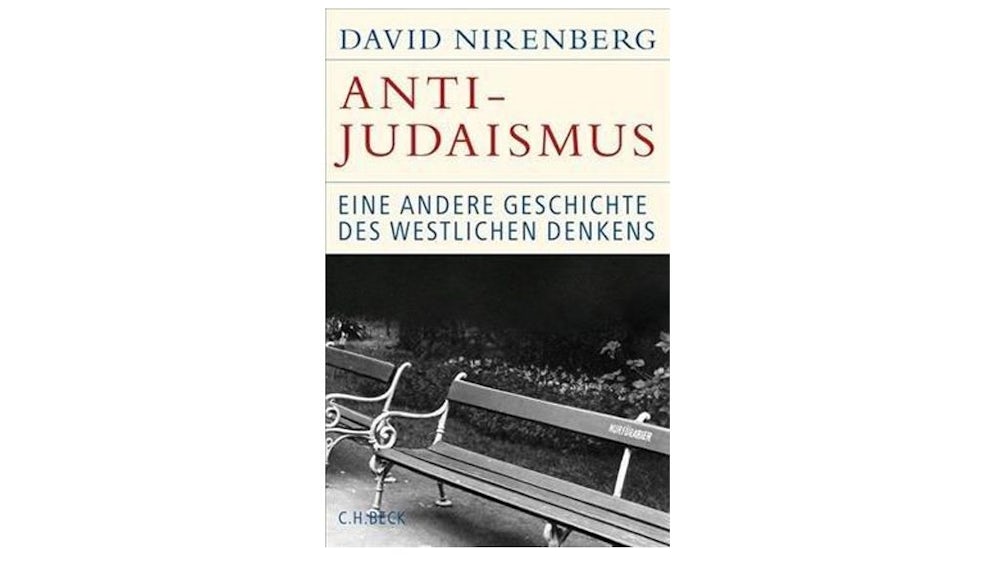

Das ist die Denkfigur, der David Nirenberg, Historiker an der Universität Chicago, in seinem Buch "Antijudaismus. Eine andere Geschichte des westlichen Denkens" nachgeht. (Der Untertitel des Originals lautet noch etwas entschlossener "The Western Tradition").

Christen als wahres Israel

Nirenberg hat nicht etwa eine Geschichte des Antisemitismus geschrieben, auch wenn der Antijudaismus dort mündet. Er geht einem Denken nach, das die moralisch-geschichtliche Welt zweiteilt, und die schlechtere Hälfte mit der jüdischen Tradition assoziiert.

Ausgangspunkt sind die Paulusbriefe wie der bereits zitierte an die Galater und vor allem der berühmte Satz aus dem 2. Korintherbrief: "Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig". Als "Buchstabe" wird das Gesetz, das Mose den Juden brachte, verstanden, als "Geist" aber der Christusglaube. Dieses gedankliche Muster sieht Nirenberg die Ideengeschichte des Westens durchziehen.

Hunderttausende Juden waren während der NS-Zeit aus Deutschland geflohen. Doch warum gingen nach 1945 Tausende ins "Land der Täter" zurück? Historiker Michael Brenner über praktische Gründe und ambivalente Gefühle.

Zwar ist die hebräische Bibel als das Alte Testament auch für die Christen in Geltung. Doch das Problem, das darin liegt, lösen diese, indem sie sich zum wahren Israel erklären. Dabei stützen sie sich auf die Prophetenbücher. Die Propheten hatten das Israel ihrer Zeit als sündhaft und götzendienerisch getadelt, das erst machte die prophetische Mahnung nötig.

Die jüdische Selbstkritik, die sich hier aussprach, wird von den Christen nun gegen die Juden gewendet. Wichtiger aber noch ist für Nirenberg die Generalisierung des Unterschieds von Buchstabe und Geist. Das erste ist die oberflächliche, das zweite die eindringende Aneignung der Wahrheit.

Ein schlagendes Beispiel gibt der Kirchenvater Ambrosius von Mailand. Im mesopotamischen Kallinikum hatten Mönche im Jahre 338 eine Synagoge angezündet. Der regionale Militärbefehlshaber hatte die Bestrafung der Täter angeordnet und dem Ortsbischof auferlegt, die Wiederherstellung der Synagoge zu bezahlen. Ambrosius hörte davon und widersprach: In solchem Falle nach den bekannten Regeln zu handeln, sei ein Bestehen auf dem Buchstaben des Gesetzes, sei judaisieren.

Der örtliche Befehlshaber wie der Kaiser waren keineswegs Juden, hatten sich aber nach Meinung des Ambrosius wie solche benommen. Und das ist es, was den Antijudaismus in der Untersuchung Nirenbergs auszeichnet: Die Verwendung der Kategorie "jüdisch" auch für nichtjüdische Personen und Zusammenhänge: als Markierung einer moralisch oder intellektuell verkehrten Haltung.

Wie wurde der Reformator zum geifernden Scheusal? Dietz Bering untersucht Martin Luthers Antisemitismus - macht den Fehler, die Judenfeindlichkeit des Reformators im Horizont einer deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte zu behandeln.

So hat Luther das Papsttum angegriffen - dass er das Judentum nur aus der Bibel kannte und mit Juden persönlich kaum je zusammengetroffen ist, passt ins Bild. Die politische Philosophie der frühen Neuzeit argumentierte stark mit dem Beispiel des Volkes Israel, wie das Alte Testament davon berichtet.

Eingrenzung der Propheten

An diesem Fall war das rechte Verhältnis von Staat und Kirche zu bestimmen. Dabei ging es darum, die Autorität der jüdischen Propheten, die sich gegen die weltlichen Machthaber stellten, einzugrenzen; nach den Erfahrungen der Religionskriege war neuem Unfrieden aus religiösen Ansprüchen auf diese Weise vorzubeugen.

Die Argumentation musste nicht mit einer Abwertung des Judentums einhergehen (bei Spinoza war es so, bei Hobbes ist es umstritten), aber es wurden Grundlagen des politischen Denkens doch "auf Israel errichtet".

Und auch bei Marx ("Zur Judenfrage") sieht Nirenberg dieses Motiv: Geld, so Marx, sei der Gott des Judentum, aber auch der Gott jedes Menschen. Judentum wird hier zu einer Kategorie der Weltdeutung, am "Jüdischen" soll erklärt werden, was mit den Spezifika jüdischer Existenz nichts zu tun hat.

Wie fühlt es sich an, als Jude heute in Deutschland zu leben? Der Satiriker Shahak Shapira und drei weitere Menschen zwischen 20 und 102 erzählen von Sorgen und Antisemitismus, von Liberalität und einer ambivalenten Liebe.

Im 19. Jahrhundert werden Juden und Griechen nebeneinandergestellt. Auch Heinrich Heine benutzte dieses Motiv. Den Juden ordnet er das Abstrakte, Außerweltliche zu, den Griechen die Freude an der Schönheit der Welt; in einer Synthese dieser Elemente liege "die Aufgabe der ganzen europäischen Civilisation".

Von solcher Synthese träumten auch andere (der "Ulysses" James Joyce' macht sich darüber lustig), und es ist einer der ergreifendsten Momente des Nirenbergschen Werkes, in solcher Synthese das Unrecht aufzudecken: "Eine Seite der fundamentalen Gegensätze (...) ist stigmatisierter als die andere. Nur eine soll ganz überwunden werden, nur eine hat lebende Vertreter, deren Weigerung zu verschwinden die triumphale Ansprüche der Synthese infrage zu stellen scheint."

Nirenberg will nicht überall versteckte Antisemiten aufspüren, auch keine Geschichte des Antisemitismus schreiben. Er möchte einen "forensischen Bericht" geben über ein Denken, das ein ursprünglich theologisches Motiv zur Weltdeutung verallgemeinert, das "Jüdisches" diagnostiziert, ohne unbedingt Juden zu meinen. Und er will fragen, was das für das Leben wirklicher Juden bedeutete.

Diffamiert, drangsaliert, enteignet: Die Situation der Juden war schon lange vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unerträglich. Bilder, die Verachtung dokumentieren.

Der Antijudaismus im Verständnis Nirenbergs ist, mit allem Vorbehalt, wohl doch eine Vorstufe des Antisemitismus. Deutschland bildet hier keinen Sonderfall, Antijudaismus stellt Nirenberg in ganz Europa fest. Insofern glaubt er auch nicht erklären zu können, warum gerade die Deutschen vom Antisemitismus zum Völkermord übergingen. Wohl aber hat er eine Erklärung, warum ihnen so viele Menschen anderer Nationen dabei zur Hand gingen.

Folgt man Nirenberg, so unterliegt dem europäischen Denken eine antijüdische Grundannahme, insofern es immer wieder die paulinische Unterscheidung von "Buchstabe" und "Geist" aufnimmt. Viele der großen Aufklärer sind in diesem (und gelegentlich auch in gröberem) Sinne antijüdisch: die hebräische Bibel gilt ihnen als besonders grelles Beispiel religiöser Verblendung. Und ob die Juden aus dieser Verblendung, diesem Dunkelmännertum herausfinden können, das wird zur Prüfung der moralischen Verbesserungsfähigkeit des Menschen schlechthin erhoben.

Die bemerkenswertesten Fälle in Nirenbergs Buch sind aber die, in denen das Judentum nicht geschmäht wird und doch antijüdische oder antijudaische Argumentationsformen wirken. Kant wird als ein solcher Fall identifiziert.

Zentralrats-Vizepräsident Salomon Korn über Leitkultur, die Sarrazin-Debatte und die normale Anormalität zwischen Juden und nichtjüdischen Deutschen.

In der Subjektwendung der "Kritik der reinen Vernunft" sieht Nirenberg einen Vorrang des "Geistes" ausgedrückt vor dem der Objektwelt, die über Jahrhunderte mit dem "Buchstaben" im Sinne des Paulus zusammengeschaltet wurde, mit dem Vorrang des Christentums vor dem Judentum mithin.

Ähnliche Strukturen bei Platon

Doch ist die paulinische Dichotomie von Geist und Buchstabe ja schwer hintergehbar. Kann man sich ein Denken vorstellen, dass darauf verzichtete, zwischen Oberfläche und Hintergrund, Materiellem und Geistigem, Seele und Leib, Schein und Wahrheit - und so ist diese Dichotomie ja ausgefaltet worden - zu unterscheiden?

Man wird auch in der griechischen Philosophie, bei Platon schon in den frühen Dialogen, leicht ähnliche Strukturen finden. Dazu kommt, dass das westliche oder christliche Bild vom "Jüdischen" wechselt.

Lange wurde dem Christentum der "Geist" zugeordnet (durchaus der Seele übergeordnet), dem Judentum, wohl der Kasuistik der Thora wegen, etwas Buchstäbliches, Materielles. Das dreht dann (Nirenberg verfolgt das nicht genau), und seit dem 19. Jahrhundert wird Intellektualität für jüdisch gehalten, der Neukantianismus etwa so kritisiert. Darauf folgt dann die Rede von der "überspitzten jüdischen Intellektualität".

Wo aber die Kategorien so allgemein und noch drehbar - vom Materiellen zum Geistigen - sind, da fischt man mit einem riesigen Netz. Und doch ist es die große Leistung Nirenbergs, auf den durchlaufenden Antijudaismus im westlichen Denken aufmerksam gemacht zu haben.

Dass dieser intellektuelle Antijudaismus auf sicher verschlungenen Wegen zur Katastrophe des Holocaust beigetragen hat, das steht außer Zweifel.