Termine spielen in letzter Zeit eine große Rolle beim Bundesverfassungsgericht, und manchmal lassen sie sich deuten. Für das Eilverfahren zum Euro-Rettungsschirm hat sich der Zweite Senat - den ungeduldigen Märkten zum Trotz - Zeit zum Nachdenken ausbedungen. Soll heißen: Wir entscheiden das gleich richtig, weil jeder vorläufige Beschluss die Unruhe vergrößern würde. Sein Wahlrechtsurteil, das an diesem Mittwoch verkündet wird, hat derselbe Senat in nur sieben Wochen seit der Verhandlung geschrieben - wohlgemerkt im Hauptsacheverfahren, noch dazu in einer komplizierten Materie.

Auch das könnte etwas bedeuten; zum Beispiel, dass man dem Bundestag die Chance lassen will, ein verfassungswidriges Wahlrecht bis zur Wahl am 27. Oktober 2013 zu korrigieren. Völlig überraschend käme dies jedenfalls nicht. In der Anhörung hatte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle den Ärger des Gerichts über die um fünf Monate verspätete Umsetzung des Karlsruher Urteils von 2008 zum Ausdruck gebracht - trotz dreijähriger Frist. Diesmal, so durfte man ihn verstehen, würde die Großzügigkeit ein Ende haben.

Unglücklicher Mix verschiedener Wahlsysteme

Gegenstand des Verfahrens ist jenes Kuriosum des Wahlrechts mit dem seltsamen Titel "negatives Stimmgewicht". Grob gesagt geht es darum, dass in manchen Konstellationen weniger Stimmen mehr Mandate bedeuten können, und umgekehrt. Was natürlich nicht sein darf, weil der Wählerwille dadurch verzerrt wird. Deshalb hatte Karlsruhe im Jahr 2008 das Wahlrecht beanstandet. Die Regierungskoalition hat dies halbwegs repariert, ohne freilich den Konsens mit den anderen Parteien zu suchen.

Das hat ihr die eine Klage von SPD und Grünen eingetragen, die dem Gericht nun die Chance eröffnete, ein uraltes Thema der Wahlrechtshistorie anzugehen: die leidigen Überhangmandate. Es gehe auch um deren Verfassungsmäßigkeit, ließ der für das Verfahren zuständige Richter Michael Gerhardt durchblicken.

Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei über die Erststimmen, also über ihre Direktkandidaten in den Wahlkreisen mehr Mandate erringt, als ihr nach dem Anteil an Zweitstimmen zustehen. Sie sind eine Art Geburtsfehler des deutschen Wahlrechts, entstanden aus einem unglücklichen Mix verschiedener Wahlsysteme. Das geht zurück bis in den Parlamentarischen Rat. Dessen Mitglieder waren sich zwar einig, dass sie weder das absolute Mehrheitswahlrecht des Kaiserreichs noch das strikte Verhältniswahlrecht der Weimarer Republik wollten. Was daraus folgen sollte, blieb aber lange unklar.

Ein Kompromiss der Väter des Grundgesetzes

Für die CDU forderte der Christsoziale Gerhard Kroll ein Mehrheitswahlrecht angelsächsischer Prägung - mit dem Ziel, ein System aus zwei Parteien zu etablieren, deren eine wohl CDU heißen sollte. Für die SPD brachte der Norddeutsche Georg Diederichs die Verhältniswahl ins Spiel, modifiziert durch Elemente der Persönlichkeitswahl. Die Verhandlungen verkomplizierten sich, als sich der britische Militärgouverneur Brian Robertson einschaltete: Man möge doch der direkten Mehrheitswahl Gewicht einräumen, mahnte der Brite, wohl, weil er die politische Übersichtlichkeit auf der Insel schätzte.

Irgendwann hatte man sich auf eine Verhältniswahl mit einem Direktwahlelement verständigt: Ein Teil der Mandate - anfangs 60, später 50 Prozent - sollte an direkt gewählte Kandidaten vergeben, der Rest nach Wählerproporz anhand der Parteienlisten verteilt werden. Wenn aber eine Partei in den Wahlkreisen mehr direkte Mandate erhalte als ihr nach dem Proporz der Stimmen zustünden - was dann, fragte in der abschließenden Sitzung des Wahlrechtsausschusses am 5. Mai 1949 der Ausschuss-Vorsitzende, der Liberale Max Becker: Man müsse doch dafür sorgen, dass die Direktmandate erhalten blieben, auch wenn sich die Gesamtzahl der Mandate dadurch erhöhe, schlug er vor. Wer also durch den direkten Wählerzuspruch ins Parlament gelangte, sollte unantastbar sein und nicht mit Listenmandaten verrechnet werden. Als Becker fragte, ob der Ausschuss dafür sei, hoben alle die Hand.

Dem Parlamentarischen Rat war also bewusst, dass Wahlen Überhangmandate produzieren würden. Dass sie den Keim eines verfassungsrechtlichen Problems in sich trugen, sollte bald deutlich werden. Zwar billigte 1957 das Bundesverfassungsgericht das Wahlrecht, wies aber zugleich auf Bedenken wegen der "Differenzierung des Stimmgewichts" hin: Parteien mit Überhangmandaten benötigen weniger Wählerstimmen pro Mandat als solche, die keine zusätzlichen Sitze errungen haben. Das Gericht nahm diese demokratische Unwucht wegen der hehren Ziele des Mischsystems in Kauf - weil ja erreicht werden solle, "dass zumindest die Hälfte der Abgeordneten eine engere persönliche Beziehung zu ihrem Wahlkreis hat". Doch schon damals warnten die Richter: "Sie ist im übrigen nur in engen Grenzen zulässig."

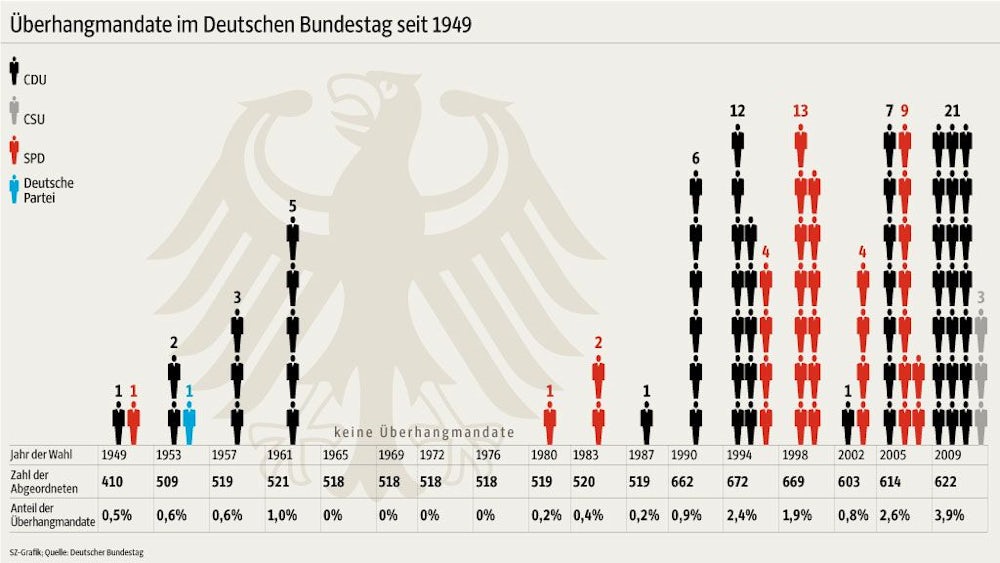

In den nächsten Jahrzehnten hielt sich die Zahl der Überhangmandate tatsächlich in Grenzen: Gerade einmal 17 solcher Sitze wurden in der alten Bundesrepublik verteilt. Unbedenklich, befand das Gericht 1963. Und 1988 urteilte Karlsruhe erneut: Die "engen Grenzen", in denen eine Differenzierung des Stimmgewichts erlaubt sei, seien nicht überschritten. Bei der Bundestagswahl 1987 schwankte die Stimmenzahl pro Mandat zwischen 74 435 bei den Grünen und 75 833 bei der CSU.

Die Wiedervereinigung brachte mehr Überhangmandate

Dann brachte die Wiedervereinigung eine Wende in der Geschichte der Überhangmandate. 16 solcher Sitze fielen bei der Bundestagswahl 1994 an, vier Jahre später waren es 13, im Jahr 2005 wiederum 16 und vor drei Jahren sogar 24. Neuer Rekord, und womöglich nicht der letzte: Experten prognostizieren wegen der veränderten Parteienlandschaft weitere Steigerungen. Schon 1997 entschied Karlsruhe erneut, es wurde ein denkwürdiges Urteil. Der Zweite Senat spaltete sich - genau entlang der Parteilinie. Die vier von der SPD benannten Richter wollten die Überhangmandate kippen; die vier auf dem Unionsticket gewählten Richter hielten sie für zulässig - und setzten sich durch, weil nur eine Richtermehrheit Gesetze für grundgesetzwidrig erklären kann.

An der damaligen Entscheidung ließ sich aber bereits ablesen, wie wackelig die Überhangmandate geworden waren. Denn die Argumente der vier das Urteil tragenden Richter wirkten dünn. Sie wiederholten den eher von Wunschdenken geprägten Satz von der engen Beziehung der Direktkandidaten zum Wähler. Weil ihnen aber offenkundig unwohl war bei der Sache, setzten sie eine Zahl in die Welt: Sollten die Überhangmandate mehr als fünf Prozent der Sitze ausmachen, dann könnte die Grenze erreicht sein.

Um die Mandate ranken sich Mythen

Die andere Senatshälfte, der die Gerichtspräsidentin Jutta Limbach angehörte, brach eine Lanze für den Grundsatz, dass jede Stimme das gleiche Gewicht haben müsse. Abweichungen von diesem Prinzip bedürften "zwingender Gründe"; so hat das Gericht beispielsweise die Fünf-Prozent-Klausel, mit deren Hilfe die Stimmen für Mini-Parteien wirkungslos verpuffen, nur wegen der sonst drohenden Zersplitterung des Parlaments hingenommen. Zudem räumten die Richter mit der Mär auf, die "überhängenden" Sitze seien Ausdruck einer demokratischen Unmittelbarkeit: Weil sich deren Existenz erst nach Errechnung der Wähleranteile herausstelle, könne kein Wähler einen Kandidaten auf ein Überhangmandat wählen.

Überhaupt ist vom Argument, mit der Erststimme wähle man eine Persönlichkeit und nicht eine Partei, nicht mehr viel übrig. Im aktuellen Verfahren nannte der Berliner Professor Hans Meyer - er bekämpft die Überhangmandate seit Jahrzehnten - eine Zahl, die diesen Mythos endgültig zertrümmert hat. 2009 holte die CDU allein in Baden-Württemberg zehn Überhangmandate. Weil die Unionspolitiker im Südwesten so charismatisch sind? Nein, sondern dank des strategischen Geschicks der FDP-Wähler: Aus ihrem Lager gaben 47,2 Prozent (also 500 000 Wähler) ihre Erststimme dem CDU-Kandidaten.