Wenn man Harry Rowohlt in seiner Parterrewohnung in Hamburg-Eppendorf besuchte, konnte es vorkommen, dass man zunächst vor der offenen Tür stand, ohne gleich vom Hausherrn empfangen zu werden. Dann ging man eben einfach rein in diese Bücherhöhle, in der es nach Tee und Gauloises roch, und irgendwann stand er dann vor einem: klein, seltsam zart im quer gestreiften T-Shirt, ein kluger alter Maulwurf, der gerade im Stollen eines dicken irischen oder schottischen Romans unterwegs war und jetzt aufgestört seinen Besucher durch die angetönte kleine Brille anblinzelt: "Ich hatte eine Scheißangst, dass Sie auch noch einen Fotografen mitbringen würden."

Harry Rowohlt hat der Welt Wichtigeres hinterlassen - erinnern werden sich trotzdem viele an ihn als Penner Harry aus der "Lindenstraße" und Film-Sagenheld Finn Mac Cool.

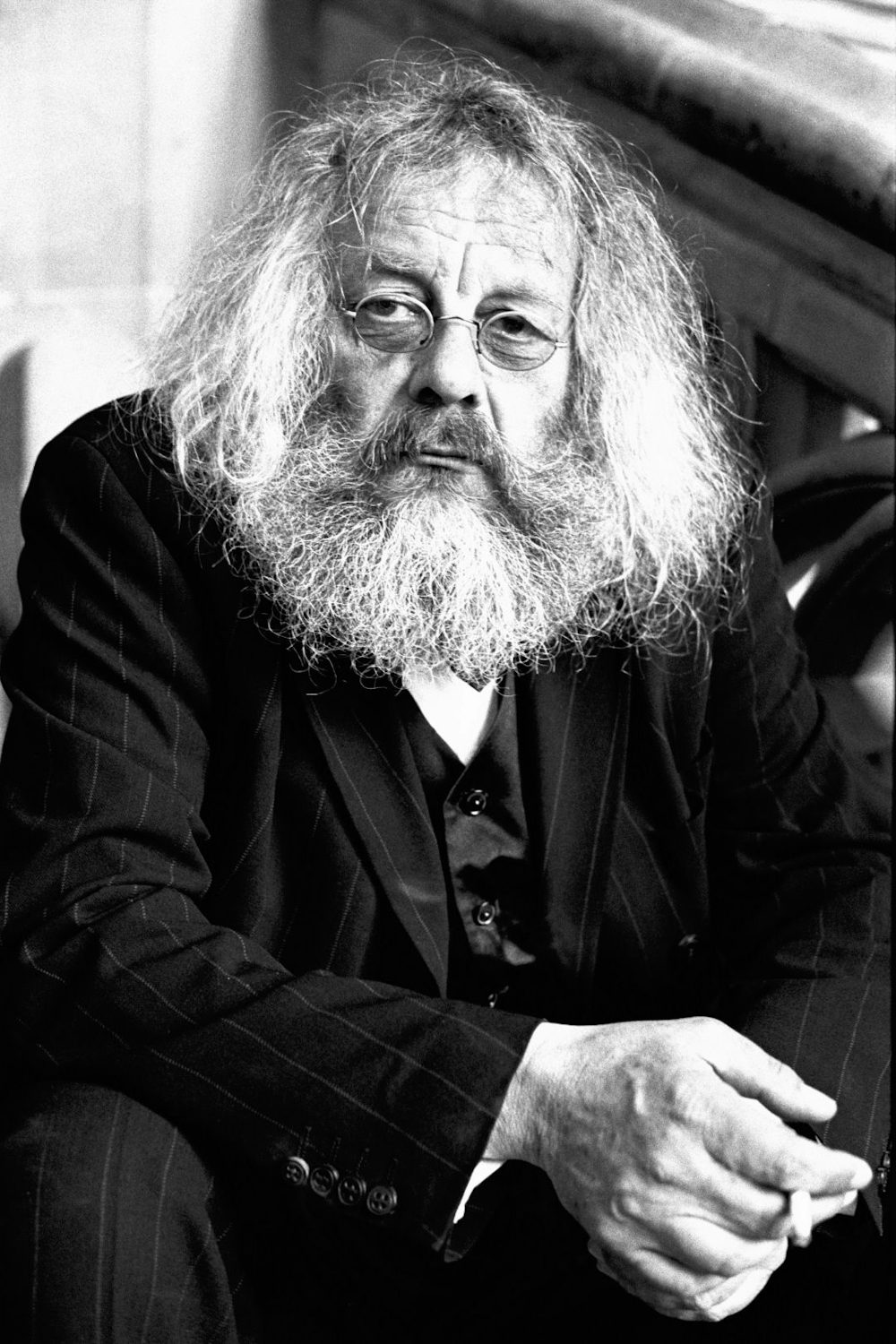

Wozu hätte man den mitbringen sollen? Harry Rowohlt, dieses ungepflegte Wappentier des oft allzu gepflegten literarischen Lebens, brauchte man nicht weiter fotografisch auszuleuchten, denn in diesem mit allen Haaren der Welt zugewachsenen Gesicht fand kein für die Öffentlichkeit interessant inszeniertes Mienenspiel statt. Rowohlt schaute meistens ernst bis grimmig, auch wenn er beiläufig wie ein Schauspieler - der er ja in einem seiner vielen Nebenberufe auch war - scharf akzentuiert, seine oft sehr komischen Sätze sagte. Die klangen immer so, als seien sie schon seit Jahrhunderten in der Welt, derart einleuchtend, lebenserklärend und quatschverliebt kamen sie daher.

Harry Rowohlt hatte keine Fans. Er blickte vielmehr auf eine sehr große Gemeinde, die aus Menschen bestand, für die Literatur etwas ist, das man mit Gesten verlängern muss. Seine Lesungen verstanden sie als Inszenierungen eines milden Kulturverächters, der sich vor aller Augen um Kopf und Kragen soff, damit ja nicht der Verdacht aufkam, es zöge sich ein Graben zwischen dem, der schreibt und denen, die leben. Rowohlt führte einen eitlen Zorn auf die angeblichen Großspurer und Repräsentationskünstler spazieren. Er selbst wurde dafür in Fritz J. Raddatz' Tagebüchern von einer Retourkutschen-Armada überrollt.

Einleuchtend, lebenserklärend und quatschverliebt

Ein Plebejer mit enzyklopädischer Bildung wollte Harry Rowohlt sein, und dass er es exakt auf diese Mischung brachte, hatte er seinem Vater, dem großen Verleger Ernst Rowohlt zu verdanken. Dessen Biograf Walther Kiaulehn schrieb einmal, die Geburt seines Sohnes im Jahr 1945 sei "zusammen mit dem Anrücken der Engländer für Ernst Rowohlt das wichtigste Ereignis des letzten Kriegsjahres" gewesen.

Er war ein Multitalent: Harry Rowohlt, Übersetzer englischer, irischer und amerikanischer Bücher, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Seine Begabung, von der Ironie in die Ernsthaftigkeit überzugehen, war einmalig.

Harrys Mutter, die Schauspielerin Maria Pierenkämper, war zu dieser Zeit noch mit dem Maler Max Rupp verheiratet, weshalb Harry erst nach der Scheidung und der Heirat der Mutter mit Ernst Rowohlt zu seinem Namen kam. Harry sollte natürlich ins Geschäft einsteigen; er machte sein Volontariat bei Suhrkamp/Insel und später tatsächlich auch bei Rowohlt. Aber der väterliche Betrieb kam ihm reichlich paternalistisch vor; zu viele alte Herrenreiter und "Nachoben-Siezer" seien dort zugange gewesen.

Trotzdem verbanden ihn durchaus enge Freundschaften mit Männern der Vätergeneration: Kiaulehn, der gefürchtete Theaterkritiker der Nachkriegszeit und vormalig fürchterliche NS-Propaganda-Journalist gehörte dazu, sowie der Erzreaktionär Ernst von Salomon, ein verurteilter Mörder des Reichsaußenministers Walther Rathenau und Autor der peinlichen Rechtfertigungssuada "Der Fragebogen".

Den Verlag übernahm der ältere Sohn Ernst Rowohlts, Heinrich Maria Ledig. Harry Rowohlt stand vor der Frage, was es für ihn, den spät geborenen Verlegersohn und kleinen Halbbruder des großen Machers Ledig, zu tun gäbe. Wie es manchmal im Leben geschieht, spielte der Zufall dem ratlosen jungen Mann etwas zu, das Kinderbuch "The last Man alive". Geschrieben hat es der antiautoritäre Pädagoge und Gründer der Reformschule Summerhill in Norfolk, Alexander Sutherland Neill. Ledig hatte das Buch auf die Seite gelegt, weil er es für unübersetzbar hielt. Harry bat seinen älteren Bruder, der ihn wohl nie besonders ernst nahm: Lass es mich mal versuchen - 1970 erschien das Werk bei Rowohlt unter dem Titel "Die grüne Wolke".

"Ambassador of Irish Whiskey"

Harry Rowohlt hatte jetzt einen Beruf, der ihm ein bisschen helfen sollte, den Gratistitel "Verlegersöhnchen" vergessen zu machen. Das Buch wurde ein großer Erfolg, und Harry Rowohlt begann bald, für den Zürcher Haffmanns-Verlag die komischen Meister der irische Moderne zu übersetzen: Der Erzähler Flann O'Brien wurde sein James Joyce, und mit der Übertragung von "Auf-Schwimmen-zwei-Vögel" hatte sich Harry Rowohlt rasch einen Namen gemacht.

Übrigens auch in Irland, wo er sich gerne mit dem Ehrentitel "Ambassador of Irish Whiskey" schmücken ließ - denn das war ja ohnehin die Botschaft des plebejischen Kulturbeauftragten Rowohlt: Die Feingeister des Betriebs sind allesamt verzärtelte Reformhausbewohner; ein echter Dichtersmann packt zuerst die Malt-Flasche auf den Tisch, dann erst das Buch.

Dabei war Harry Rowohlt selbst ein empfindsamer, bisweilen auch seltsam empfindlicher Mensch, der finstere Briefe schrieb, wenn er sich falsch beobachtet fand. Rowohlt war ein Sprachpurist; er verachtete Kollegen, die sich mit freien Formulierungen widerrechtlich vom Originaltext entfernten. Er liebte das Wortwörtliche, statt "wir schnallten den Gürtel enger" heißt es bei ihm: "Unser Nabel rieb sich an der Wirbelsäule." In der Riege der Kollegen machte er sich mit seinem rustikalen Handwerk eher wenig Freunde, der verstorbene Joyce-Übersetzer Hans Wollschläger kam bei der Frage, wie er Rowohlts Arbeit bewerte, auf ein diplomatisches "gemischt".

All diese Bedenkenträgereien konnten ihm herzlich gleichgültig sein, denn Harry Rowohlt war als Übersetzer ein Produzent von Bestsellern. Das abenteuerlichste Beispiel für die Geburt eines Erfolgsromans in der Übertragung sind Frank McCourts Kindheitserinnerungen "Die Asche meiner Mutter". Das Buch wollte zunächst kein Verlag drucken, zu trist, zu abseitig erschienen die Kinderknechtschafts-Rückblenden des Volksschullehrers McCourt.

Als der Luchterhand-Verlag anbiss, übersetzte Rowohlt das Werk gewissermaßen simultan: McCourt faxte ihm, was er gerade fertig hatte, und Rowohlt brachte es ins Deutsche. Das Buch fand entgegen den Erwartungen eine riesige Anhängerschaft, genau wie seine Neuübersetzung von Alan Milnes "Pu, der Bär" - Rowohlt machte den "Bären von sehr geringem Verstand" zu seinem eigenen Maskottchen.

Die Zeit veröffentlichte in unregelmäßigen Abständen Rowohlts Kolumne "Pooh's Corner" - das war so ziemlich das Lockerste, was sich in Glossen schriftlich daherplaudern ließ, Leserbeschimpfungen - eine angesichts des Auflagensinkflugs in Zeitungen heute eher wenig gepflegte Kulturleistung - inklusive. "Pooh's Corner" machte Rowohlt zum Volksautor und seine Feuilletons zu Zitaten-Schatzkisten. In diesen Geschichten vermochte Rowohlt den Leser zuweilen so freundlich anzulispeln wie Kurt Tucholsky das in seinen herrlichen Nachttisch-Kolumnen konnte: ohne großes Gepolter, dafür mit einer frischen poetischen Schwatzhaftigkeit.

Zu großem Ruhm und durchaus stattlicher Popularität kam Harry Rowohlt aber durch seine raum- und zeitgreifenden Auftritte mit Whiskeybegleitung, Schausaufen genannt. Hier raunzte er, Vortragsartist und Conférencier in einer Person, Geschichten ins Publikum - seine und die der großen anderen: Mark Twain, dessen monumentale Autobiografie er noch auf ein schönes Hörbuch gebrummt hat; dazu Stevenson, natürlich seinen weltuntergangsverliebten Freund Kurt Vonnegut und den eleganten Alfred Polgar, den der junge Harry Rowohlt noch kennengelernt hat und dessen Feuilletons er in zwei Lesebüchern für die Jetztzeit brauchbar machte.

Das Schau-, ja, das Saufen überhaupt hatte Rowohlt vor einigen Jahren drangegeben, als er an Polyneuropathie erkrankte, einem Nervenleiden, das gerne solche Trinkkünstler ereilt, die ihr Getränk wie Rowohlt sagte, "an der Leber vorbei direkt ins Nervensystem fließen lassen." Selbst die Krankheit verwandelte er in artistische Sensationen. Er war ein Lebenskünstler auch, nein, vor allem: in der Sprache.

Und dann war da noch die Lindenstraße

Ja, und dann gab es noch diese eine Sache, die unter der Rubrik "einem breiteren Publikum wurde er bekannt durch" zu stehen kommt: die Fernsehserie "Lindenstraße", in der Rowohlt den Penner spielte, einen Mann namens Harry. Natürlich gab der Regisseur dem Rowohlt die Rolle, weil der die phänotypischen Voraussetzungen dazu hatte. Aber ein bisschen wird sich Rowohlt dort auch in sein Spiegelbild verliebt haben: den Paria, den aus dem Glied getretenen Sprössling einer erfolgsverwöhnten Verleger-Dynastie. Es kam ja im wirklichen Leben des reisenden Artisten Harry Rowohlt gelegentlich vor, dass ihm wegen seines Aussehens der Zutritt zur eigenen Lesung verwehrt wurde.

In den letzten drei Jahren hat ihm sein schönes raubeiniges Leben eine saftige Rechnung hingepfeffert. Am Schluss saß er im Rollstuhl, auf dem kahlen Schädel eine Wollmütze - so kam er noch im vorvergangenen Jahr zur Verleihung des Humoristen-Preises Göttinger Elch. Am Montag ist Harry Rowohlt in Hamburg gestorben, wenige Wochen nach seinem 70. Geburtstag. "Was du nicht willst, das man dir tu, das mach erst mal", schrieb er. Auch wegen solcher Sätze wird der Volksdichter Harry Rowohlt unvergessen bleiben.