Am Ende ihrer Intendanz erschafft Barbara Frey ein Zauberstück. Im Pfauen, der bürgerlichen Plüschbühne Zürichs, inszeniert sie die Erzählung "Die Toten", die James Joyce als letzte in die Sammlung "Dubliners" aufnahm, ergänzt sie um Passagen aus dem "Ulysses" und "Finnegans Wake" und übersetzt den Text in einen musikalischen Vorgang, der das Theater als Kunstwerk feiert, völlig autonom und großartig.

Sie ist nicht eitel. Im Buch zum Ende ihrer Ära muss man Barbara Frey suchen; sie ist eine von vielen

Zehn Jahre wird Frey, als erste Frau überhaupt, die Intendantin des Schauspielhauses Zürich gewesen sein, Ende Juni endet ihre Tätigkeit dort. In diesen zehn Jahren hat Frey in ihren eigenen Arbeiten akribisch große Texte untersucht, hat zwischendurch immer wieder reizende, sehr musikalische Petitessen gemacht und nie Scheu davor gehabt, neben sich starke Regiehandschriften anderer zu dulden. Immer wieder René Pollesch, Karin Henkel mit ihren Antikenprojekten, Frank Castorf oder Timofei Kuljabin, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Unter den regieführenden Theaterleitern ist sie eine Ausnahmeerscheinung, wenn sie sich so uneitel über die Arbeit der Kollegen freut. Auch auf den fast 500 Seiten des üppigen Buches zum Ende ihrer Ära muss man Frey suchen, alle werden gefeiert, alle Inszenierungen, alle Mitarbeiter. Barbara Frey ist eine von ihnen.

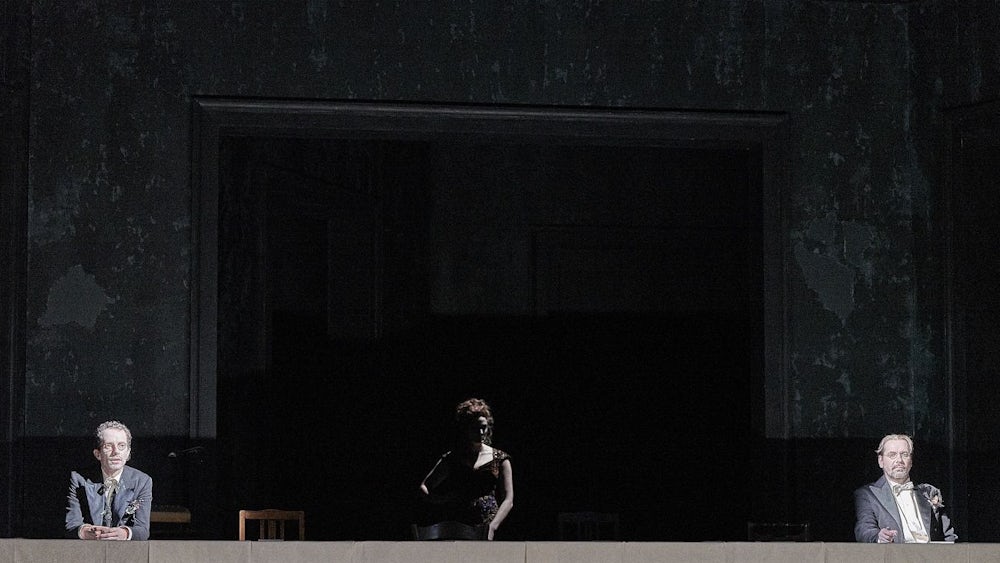

Der Raum für die "Toten" ist ein Mausoleum, eine verlassene Villa, ein dunkles Refugium ehemaliger Großartigkeit, in dem Martin Zehetgruber die Räume verschachtelt hat und sie auf der Drehbühne immer wieder neu in Position bringt. Irgendwo ist eine Tafel aufgebaut, ein paar Stühle drumherum, schließlich geht es in den "Toten" um das jährliche Fest freundlicher Tanten, die freudig auf ihren Lieblingsneffen Conroy, gespielt von Michael Maertens, warten. Den trifft an diesem Tag jedoch die für ihn niederschmetternde Erkenntnis, dass seine Gattin schon vor ihm eine große Liebe hatte, die aber mit dem Tod des jungen Mannes endete.

Das klingt nun viel zu konkret, zu plump, um dem Wesen dieses Abends gerecht zu werden. Es geht nicht um Erklärungen, jede einzelne griffe zu kurz, es geht nicht um Ereignisse, jedes einzelne löst sich auf in der Aura dieses Kunstwerks. Die sechs streng gekleideten Menschen auf der Bühne tauchen auf und verschwinden wieder, grandios beleuchtet von Rainer Küng, der Porträts und Szenen erschafft wie von Tintoretto oder Rembrandt. Diese Bilderscheinungen folgen mit schlafwandlerischer Präzision dem Rhythmus der Musik von Jörg Kienberger, der hier seinen vielen wundersamen Unternehmungen eine seiner schönsten hinzufügt. Ein bisschen Klavier, verstimmt, wie aus weiter Ferne, ein Hackbrett oder eine große Trommel, sanft pochend geschlagen, schaffen das Fluidum dieses Sprachmusikkunststücks, durch das vielleicht die Toten wandern, Erinnerungen an sie, aber auch an Lieben. Elisa Plüss singt so leicht wie vibrierend ein altes irisches Lied, das davon handelt, dass Liebe möglich sei, aber in einem anderen Leben. Und Michael Maertens brummt sich am Ende mit erschütterndem, weisen Erkenntnisreichtum durch Leonard Cohens "Take this Waltz".

Natürlich, es herrscht Abschiedsmelancholie. Aber keine Traurigkeit. Barbara Frey holt sich aus "Ulysses" und "Finnegans Wake" den herrlichsten Joyce-Irrsinn, eine derbe Kneipenszene voll mit Schilderungen männlicher Grässlichkeit, die Litanei von Sindbad dem Seefahrer, Tindbad dem Teefahrer, Windbad dem Wehfahrer, und so fort, ein paar Worte der "Ulysses"-Verlegerin Sylvia Beach, eine kaum endende Aufzählung der feinen Gesellschaft, viele irische Helden, den letzten Mohikaner, den Dorfschmied, Benjamin Franklin. Die sechs Menschen wandern derweil auf der Bühne herum, gemessenen Schritts, singen und brabbeln und brummen, ein vielstimmiger, sanfter Chor im direkten Kontakt mit den wohlgesonnenen Theatergöttern.

Das zweite Abschiedsstück: eine "Zauberberg"-Variation im Schiffbau

Es würde nicht zu Barbara Frey passen, mit ihrer eigenen Inszenierung allein das Ende ihrer Intendanz zu begehen. Also machte sich Karin Henkel daran, im Schiffbau Thomas Manns "Zauberberg" zu inszenieren. Mann und Joyce, zwei Riesenautoren, zwei Werke vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die den Tod umkreisen und von einer vergangenen Welt kurz vor deren Verschwinden künden. Das Verschwinden weitete sich allerdings auch auf die Regie aus, Karin Henkel wurde zwei Wochen vor der Premiere krank. Das Ensemble vollendete die Arbeit, die den Titel "Die große Gereiztheit" trägt, unter Anleitung des Regieassistenten Maximilian Enderle und der Dramaturgin Viola Hasselberg. Es mag sein, dass deshalb nun manches unrund wirkt, manches zu flüchtig, manches zu ausführlich, aber es ist dennoch ein glitzernder Abend voll purer Theaterlust.

Gesungen wird hier auch, mit einem Zäuerli (verknappt gesagt einem Schweizer Jodler) wird das Publikum begrüßt, später mit Mahler der Welt abhanden gekommen, eine Drei-Mann-Band sorgt für Stimmung im Sanatorium. Dieses ist ein Zwischenreich, ein Varieté der Todgeweihten, geleitet vom Conferencier Oberarzt Michael Neuenschwander. Thilo Reuter hat wundersame Dinge gebastelt, die Tribüne kann auf Schienen fahren, schiebt die Zuschauer nah ans Geschehen und lässt sie wieder zurückweichen, Videos künden vom Untergang der alten Welt in den Kriegsgewittern 14-18, in denen auch Hans Castorp verschwinden wird, zum Frühstück wird herbeigeradelt, jedes Gefährt hat vorne ein Tischchen mit Lampe darauf.

Alle Hauptfiguren sind da, Hans Castorp gibt es sogar zweimal, ihn spielen Carolin Conrad voller Anmut und Staunen und Lena Schwarz. Die ist mehr der Untergrund, die Erinnerung an Castorps Jugendliebe, auch an etwas Dunkles wie die irrlichternde Verführung Clawdia. Die beiden Castorps können sich lieben, wie sich hier ja ohnehin alle selbst lieben, in diesem wehleidigen und lustigen, überbordend belebten Raritätenkabinett, das mit der titelgebenden großen Gereiztheit jede Philosophie in Nihilismus wandelt und direkt in den Untergang steuert. Und zwar so faszinierend konsequent, dass einem angesichts dessen auch im heutigen Europa unwohl werden kann.