SZ: Vor 25 Jahren explodierte Tschernobyl, zum selben Zeitpunkt kam Ihre "Risikogesellschaft" heraus. Jetzt haben wir eine vergleichbare Katastrophe in Japan. Haben wir seither nichts gelernt?

Ulrich Beck: In der Tat, die großen Krisen schienen seitdem weitgehend dem Drehbuch der "Risikogesellschaft" zu folgen. Die herausragenden Beispiele sind der Tsunami in Indonesien, die Katrina-Überflutung von New Orleans, aber auch der Rinderwahnsinn, die Schweinegrippe; selbst die Finanzkrise von 2008 gehört dazu. Allen Krisen war gemeinsam, dass sie vorher als kaum vorstellbar galten. Jedes Mal war darum der bisherige institutionelle und kognitive Erwartungsrahmen überholt. Das Makabre der jetzigen Katastrophe ist, dass sie sich in einem grusligen Wettbewerb der Großrisiken ereignet. Viele glaubten ja, dass sich das Risiko des Klimawandels durch vermehrten Einsatz von umweltfreundlicher Kernenergie ersetzen lässt.

SZ: Welchen soziologischen Begriff muss man sich von einem Super-GAU machen?

Beck: Ein GAU bewegt sich noch im Rahmen der vorhandenen Ressourcen und Gefahrenszenarien der Nuklearenergietechnik. Der Super-GAU stellt genau diese Voraussetzungen in Frage.

SZ: Inwiefern unterscheiden sich diese Voraussetzungen von Fukushima und Tschernobyl?

Beck: Es war damals die geradezu geniale Antwort von Franz Josef Strauß, Tschernobyl als "kommunistische" Katastrophe auszugrenzen - mit der Unterstellung, dass der hochentwickelte kapitalistische Westen über sichere Kernkraftwerke verfüge. Nun ist aber die jetzige Havarie in Japan passiert, das als das bestmöglich ausgestattete und auf Sicherheit hin organisierte Hightech-Land der Welt gilt. Die Fiktion, dass man sich im Westen in Sicherheit wiegen kann, ist hin.

SZ: Ist nicht im Vergleich zu Tschernobyl zwischen natürlicher und technischer Katastrophe zu unterscheiden?

Beck: Die Kategorie Naturkatastrophe signalisiert, dass sie nicht von Menschen verursacht und daher auch nicht von Menschen zu verantworten ist. Das ist aber die Sicht eines vergangenen Jahrhunderts. Der Begriff ist schon deshalb falsch, weil die Natur keine Katastrophen kennt, allenfalls dramatische Veränderungsprozesse. Solche Veränderungen wie ein Tsunami oder ein Erdbeben werden erst im Bezugshorizont menschlicher Zivilisation zur Katastrophe. Der aktuelle japanische Fall macht augenscheinlich, wie das, was wir der Natur zurechnen, und das, was wir der Technik und menschlichem Können zurechnen, direkt miteinander verwoben ist. Das Beispiel, wie hier Erdbeben und Flutwellen erst aufgrund der (mangelnden) Sicherheitstechnik der Kernkraftwerke die Katastrophe bewirkt haben, zeigt, dass natürliche und zivilisatorische Sphären nicht als getrennt zu sehen sind.

SZ: Was bedeutet das für die Frage der Verantwortung?

Beck: Schon das historische Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 hat die gesamte intellektuelle Welt alarmiert, weil man es auch damals nicht mehr als natürliche Katastrophe ansah. Man setzte Gott auf die Anklagebank, dessen Vorsehung die Katastrophe zugelassen hat. Heute werden Katastrophen weder Gott noch dem Weltgeist angelastet, stattdessen rechnet man sie schwer zu durchschauenden politischen, unternehmerischen und technischen Institutionen und Entscheidungen zu.

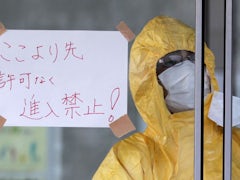

Erst bebt die Erde, dann flutet ein Tsunami den nordöstlichen Teil Japans. Satellitenbilder zeigen die verwüsteten Regionen von oben - vor und nach der Katastrophe.

SZ: Rechnet man sie aber mehr oder weniger pauschal der Zivilisation zu, wird die Verantwortlichkeit zwar nicht mehr auf eine transzendentale, aber doch auf eine ungreifbare Instanz verlagert.

Beck: In der Tat folgt man auch hier immer demselben Drehbuch. Indem man die Risiken und die Ursachen der Katastrophen komplexen Strukturen und Organisationen zuschreibt, landet man in der Sphäre der organisierten Verantwortungslosigkeit. Zwar sind, wie auch jetzt in Japan, bestimmte Personen der Politik und der Kernkraftbetreiber gezwungen, in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen. Doch noch stets sind so gut wie alle Versuche, Ursache und Wirkung oder Vorhersehbarkeit und Sicherheitstechnik konkret miteinander in Beziehung zu setzen, ebenso leergelaufen wie die Versuche, Rechtsnormen auf die zur Katastrophe führenden Kausalketten und ihre Akteure anzuwenden. Dasselbe haben wir bei der Finanzkrise erlebt. Kein Ökonom, der die Modelle des Risikomanagements entwickelt hat, musste sich öffentlich rechtfertigen. Die geltenden Rechtsnormen scheinen die juristische Zurechnung nicht zu ermöglichen, eher umgekehrt erlauben sie es den Zuständigen, sich hinter ihnen zu verbergen.

SZ: Die Argumentationstechnik der Kernkraftbefürworter ist nach Havarien immer dieselbe: Man führt sie auf Umstände des Einzelfalls zurück, die nicht verallgemeinerbar seien. Unsere Kernkraftwerke stehen weder am Ozean noch auf Erdbebenterrain.

Beck: Aus soziologischer Sicht beruht diese Argumentation auf einem strategisch inszenierten Irrtum. Die Kernenergiewirtschaft hat die Welt zum Labor gemacht, zu einem Experiment mit offenem Ausgang, deren wissenschaftliche und auch politische Befunde überall präsent sind. Der Versuch, den experimentellen Ort Japan vom experimentellen Ort Bundesrepublik zu trennen, wird aller Voraussicht nach nicht gelingen. Denn die Sicherheitsphilosophie, um nicht zu sagen: der Sicherheitsmythos, der für die gesamte Kernenergietechnik geschaffen wurde, steht insgesamt zur Disposition, zumal eben Japan den höchst entwickelten Sicherheitsstandard repräsentiert. Nicht nur das: In Japan hat man ja das Sicherheitskonzept über die eigentlichen kerntechnischen Risiken hinaus erweitert auf die Einbeziehung von Naturkatastrophen, wenn auch nicht, wie man jetzt sieht, in der passenden Größenordnung. In Deutschland dagegen spielen natürliche Risiken bei den Genehmigungsverfahren keine vergleichbare Rolle. Umso mehr wird die Politik versuchen, den japanischen Fall als Sonderrisiko des Pazifikraumes hinzustellen.

SZ: Noch mal zurück zum Risikobegriff: Wie soll man das Problem lösen, dass man stets nur das Vorstellbare und Erwartbare einkalkulieren kann, nicht aber das bis dato Unvorstellbare? Wie weit reicht die Risikophantasie? In Japan macht sie bei 8,25 Punkten auf der Richterskala halt.

Beck: Das ist der zentrale Punkt. Risiken haben es nun mal an sich, dass sie sinnlich nicht erfahrbar sind, sie entziehen sich der Wahrnehmung. Entscheidend ist darum, wie der Prozess gesellschaftlich gestaltet ist, in dem geklärt wird, wer auf welcher Grundlage was als reales Risiko anerkennt oder eben als irreales ausschließt. Der Risikobegriff besagt, dass wir vergangene Erfahrungen zur Grundlage und damit zum Erwartungshorizont künftiger Katastrophen machen. Gerade diese Annahme wird aber in Frage gestellt, weil wir inzwischen wissen, dass uns Katastrophen drohen, die wir noch nicht erfahren haben und die wir vor allem auf keinen Fall erfahren dürfen. Aufgrund dieser veränderten Prämisse stehen wir vor dem Problem, wie Risiken, für die wir kein empirisches Wissen haben, zu beurteilen sind. Anders gesagt, wie können wir rational mit dem unbekannten Risiko umgehen? Auf diese Frage gibt es meines Wissens bisher keine angemessene Antwort.

SZ: Das scheint schon methodisch aussichtslos zu sein. Wo setzt man an?

Beck: Wir haben es mit Konsequenzen der Erfolge der Moderne und ihrer technischen Phantasie zu tun. Sie stellen uns vor mögliche Katastrophen, die unser begriffliches und institutionelles Fassungsvermögen übersteigen. Trotzdem sind wir zu Entscheidungen gezwungen. Die Frage lautet daher, welche Sicherheits- oder besser gesagt welche Unsicherheitskultur wollen wir akzeptieren. Sie kann nicht von Technikern oder Juristen allein entschieden werden, sondern bedarf eines neuen öffentlichen Diskurses.

SZ: Wenn wir eine neue gesellschaftliche Risiko- und Sicherheitskultur brauchen, dann kommt Skepsis auf: Immerhin ist der Diskurs spätestens seit Tschernobyl und eben der "Risikogesellschaft" im Gange - ohne viel zu bewirken, oder?

Beck: Die Soziologie beansprucht zunächst einmal nachzuzeichnen, wie die Gesellschaft mit ihren Risiken umgeht. Immerhin sind aber einige Elemente der Risikotheorien in den Diskurs politischer Entscheider eingedrungen, insbesondere bei der Klimapolitik. Risiken werfen ja nicht mehr nur technische und sicherheitstheoretische Fragen auf, sondern haben längst Marktchancen für alternative Technologien eröffnet. Voraussetzung dafür war, dass hochriskante Technologien wie die Kerntechnik, aber auch andere Technologien mit weitreichenden Folgen etwa für das Klima wie das Automobil einer Legitimationskrise ausgesetzt wurden. Die japanische Havarie wird die Legitimität der Nukleartechnik weiter schwächen. Wichtig aber ist, dass die Kritik nicht ins Leere oder nur zu Untergangsszenarien führte, sondern zu alternativen Techniken und Märkten, die helfen, riskante Techniken zu kompensieren. Insbesondere Japan aber hat sich bei der Energietechnik bewusst gegen solche Alternativen und für die Kernenergie entschieden. Der Trend zur Diskussion von Alternativen bis hin zu Debatten über eine alternative Moderne ist nun aber weniger denn je aufzuhalten. Dennoch hat sich bisher, das stimmt, der Horizont des gesellschaftlichen Lernprozesses als sehr begrenzt erwiesen. Um den Prozess anzukurbeln, muss die wirtschaftliche und technische Kreativität noch ganz anders mobilisiert werden.