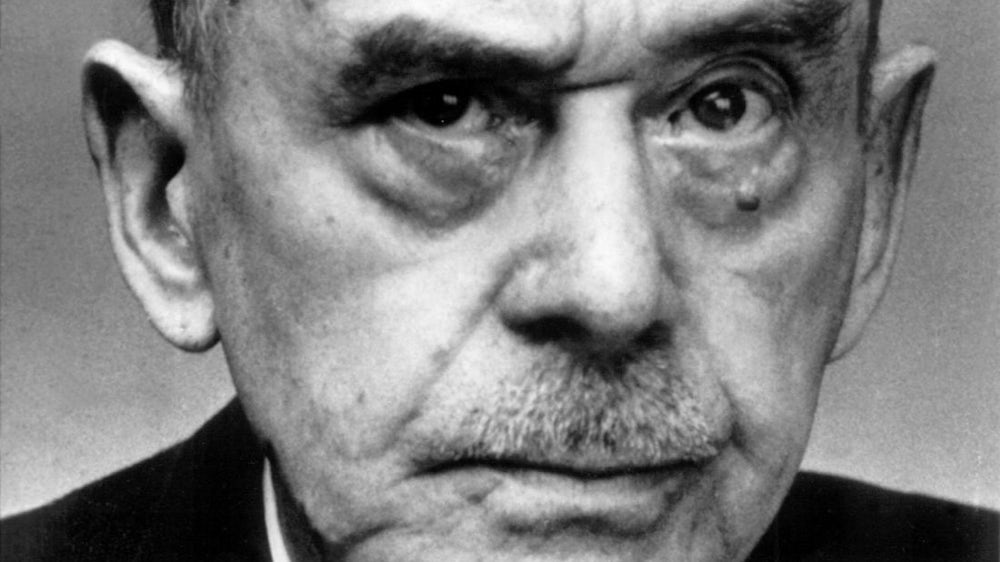

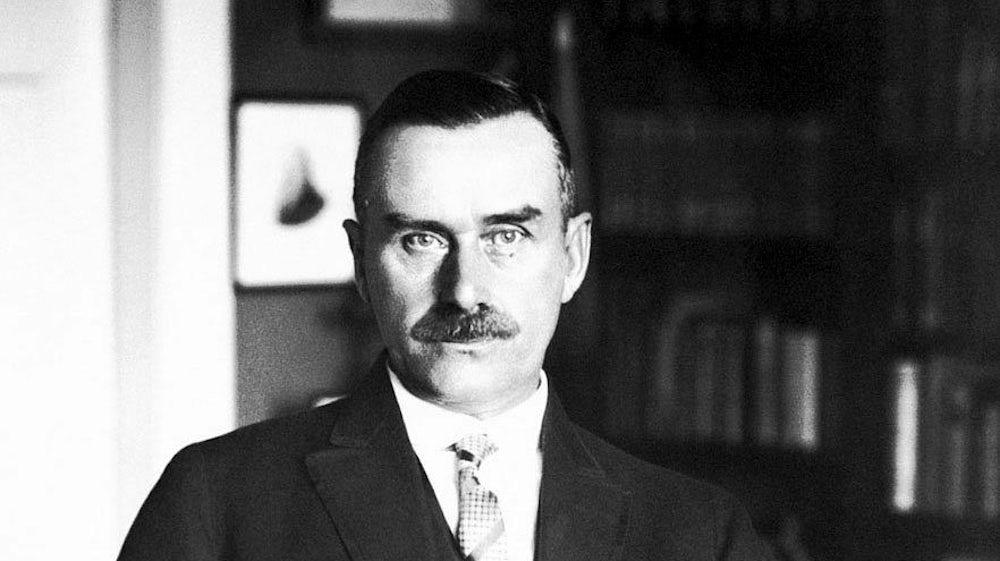

Am kommenden Samstag wird in Stockholm der diesjährige Nobelpreis für Literatur an den schwedischen Lyriker Tomas Tranströmer verliehen. Grund genug, einmal in alten Sitzungsprotokollen der Schwedischen Akademie nachzublättern, um nachzuvollziehen, wie frühere Entscheidungen des Komitees zustande kamen. Aus dem Blick in die Akten geht nicht nur hervor, wie knapp und umstritten manche Abstimmung verlief, sondern auch, dass bisweilen der richtige Autor für das falsche Buch ausgezeichnet wurde. So erging es Thomas Mann, der 1929 im zweiten Anlauf den Literaturnobelpreis erhalten hatte - nicht jedoch für sein damals aktuelles und im Rückblick bedeutenderes Werk "Der Zauberberg", sondern für sein dreißig Jahre zurückliegendes Debüt "Buddenbrooks ".

Dass Thomas Manns Roman "Der Zauberberg" bei seinem Erscheinen in den zwanziger Jahren manche Leute die Nase rümpfen ließ und dem Verfasser bei seiner Nobel-Kandidatur kaum Pluspunkte einbrachte, mag sich für heutige Leser wie ein Lügenmärchen anhören. Aber so und nicht anders war die Situation, als Mann für den prestigeträchtigsten aller Literaturpreise vorgeschlagen wurde.

Beim Blick in den Rückspiegel der Geschichte kommt man zu dem Ergebnis, dass die drei Nominierungen Manns, die 1929 in eine Preisentscheidung mündeten, deren Begründung den Preisträger ziemlich verärgerte, in gewisser Hinsicht vielleicht verfrüht waren. Dass seine Auszeichnung später, nach der entschiedenen ästhetisch-ideologischen Neuorientierung der Schwedischen Akademie in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre, einem Teil ihrer damaligen Mitglieder die Schamesröte ins Gesicht trieb und sie veranlasste, Mann für einen zweiten Literaturnobelpreis zu nominieren, ist in der Historie des Preises ein ebenso ungewöhnlicher wie vielsagender Vorgang.

Bei der Begründung der Preisentscheidung des Jahres 1929 kam man nicht um die Tatsache herum, dass Thomas Mann zu den wenigen weltliterarischen "Giganten" der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte. Aber seine Wahl war längst nicht so selbstverständlich, wie man vermuten könnte, auch wenn sie im Verhältnis zur Anzahl der Nominierten relativ rasch über die Bühne ging (im dritten Durchgang).

Es war Gerhart Hauptmann, der Preisträger des Jahres 1912, der sich 1924 für die erste Nominierung Manns stark gemacht hatte. Im Nobelkomitee gab es unterschiedliche Auffassungen darüber, inwieweit der Autor als Hauptkandidat für den Preis in Betracht kam. Die Mitglieder Henrik Schück und Erik Axel Karlfeldt äußerten Zweifel, während Anders Österling und der Vorsitzende Per Hallström mehr Rühmendes als Kritisches vorbrachten, besonders im Hinblick auf Manns erstes Meisterwerk, seinen frühreifen Debütroman "Buddenbrooks" (1901).

In der Komiteedebatte beharrte Hallström darauf, dass er jedenfalls keinen "stärkeren Namen" auf der Vorschlagsliste jenes Jahres finden könne. Österling wiederum zog sich auf einen diplomatischen Standpunkt zurück und hielt es "für das Vernünftigste, den in Arbeit befindlichen neuen Roman Manns abzuwarten, bevor man sich auf eine Haltung zu ihm festlegt". Der Preis des Jahres 1924 wurde stattdessen dem polnischen Romancier Wladyslaw Reymont und seinem - gewiss meisterhaften - Opus "Die Bauern" zuerkannt.

Als Mann vier Jahre später - auf Betreiben von Österling - zum zweiten Mal nominiert wurde, lag dem Nobelkomitee jener mit Spannung erwartete neue Roman vor: "Der Zauberberg". Hallström, der auch die Funktion des Sachverständigen übernahm, charakterisierte ihn im Komiteegutachten als ein "in mehrfacher Hinsicht bemerkenswertes Werk mit bedeutendem Inhalt, aber unter ästhetischen Gesichtspunkten zu weitschweifig und zu schwerfällig, um zu Manns besten Schöpfungen gerechnet zu werden".

Die übrigen Vorstandsmitglieder scheinen sich dem kritischen Befund ihres Vorsitzenden angeschlossen zu haben. Aber sowohl Hallström als auch Österling, der Mann vorgeschlagen hatte, meinten, dass er trotzdem für den Preis in Frage komme, allerdings aufgrund seines früheren Schaffens.

Dabei dachten Hallström und Österling vor allem an die "Buddenbrooks", einen Roman, der sich laut Hallström "im Laufe der Jahre immer deutlicher als ein Musterbeispiel realistischer Dichtung erwiesen hat, unter den Werken dieses Genres in der deutschen Literatur ohne Pendant und mit dem Besten vergleichbar, was in anderen Ländern hervorgebracht wurde". Wäre Anders Österling nicht gewesen, hätte Mann möglicherweise in diesem Jahr den Preis bekommen.

Österling wollte sich nämlich, was ein wenig verwundert, nicht hinter Manns Kandidatur stellen - die er ja selbst angeregt hatte -, sondern sprach sich für die Ehrung Maxim Gorkis aus, den Tor Hedberg und Verner von Heidenstam, der Preisträger des Jahres 1916, vorgeschlagen hatten. Damit war Hallström unter den Mitgliedern des Nobelkomitees der einzige, der die Kandidatur Thomas Manns unterstützte.

Die Lorbeeren gingen schließlich an Henri Bergson, der nach kleineren Meinungsverschiedenheiten darüber, ob er als einflussreicher Autor vorwiegend philosophischer, nicht aber belletristischer Werke für die Auszeichnung in Frage käme, den zurückgestellten Preis des Jahres 1927 erhielt, und an Sigrid Undset, die Preisträgerin des Jahres 1928 wurde.

Nichtsdestoweniger erscheint Mann auf der Vorschlagsliste der Kandidaten für 1929, abermals - und nun umso nachdrücklicher - vorgeschlagen von Anders Österling. Per Hallström leitet das Gutachten des Nobelkomitees mit der Feststellung ein, dass er als Sachverständiger seiner Einschätzung aus dem Vorjahr nichts Neues hinzuzufügen habe, da seither kein neues Werk des Schriftstellers in Druck gegangen sei. Er begnüge sich damit, noch einmal auf die Gründe hinzuweisen, die für die Berücksichtigung des Vorschlags in der Akademie bereits angeführt worden seien.

Des Weiteren erinnert Hallström daran, dass diese Gründe sich "vor allem auf frühere Werke des Verfassers" beziehen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt "ziemlich lange zurückliegen" und "schon vor langer Zeit hätten beachtet werden sollen, aber erst 1924 in Betracht kamen, als die Kandidatur von deutscher Seite vorgeschlagen wurde". Darauf folgt, mit fast panegyrischem Feuer, Hallströms Beschreibung der "Buddenbrooks".

Manns Debütroman wird als "ein Höhepunkt in der zeitgenössischen Romandichtung schlechthin" bezeichnet. Und geschwind stellt Hallström den Roman in einen literarischen Kontext, von dem er weiß, dass er bei den Komiteemitgliedern gut ankommt: "In seinem menschlichen Gehalt, wenn auch nicht in der Großartigkeit des Stils, nähert er sich dem klassischen Realismus Tolstois an und behauptet dabei seine Eigenständigkeit schon durch die Unterschiede in Milieu und Kultur - bei dem Deutschen ist das Bürgertum, was bei dem Russen der Adel war."

Der Schlüsselbegriff "menschlicher Gehalt", der wohl auf das Postulat des Nobel-Testaments anspielt, der Preisträger solle "der Menschheit den größten Dienst erwiesen haben", verbunden mit der taktisch klugen Charakterisierung des Mann'schen Romans als eigenständig in seinem "bürgerlichen" und deshalb wohl in höherem Maße "allgemeinmenschlichen" Ansatz, hebt ihn auf eine Stufe mit der literarischen Majestät.

Im nächsten Satz ruft Hallström dann etwas unvermittelt in Erinnerung, dass das gepriesene Buch "mit seinem hohen Wert" aus dem literarischen Schaffen Manns nicht einsam herausragt, sondern dass man dort "mindestens eine längere Erzählung erspähen kann, die genauso vollendet ist, nämlich ,Tristan', und eine weitere, ,Tonio Kröger', die dem recht nahe kommt". Hallström ergänzt, beide seien "bemerkenswert wegen ihres Ideengehalts: der bei einem Dichter ungewöhnlichen, kühnen Parteinahme für die gesunde, prosaische Einfachheit des Lebens und gegen die ästhetische Verkünstelung".

Wo sind sie nur hin, all die Autoren? Im Internet floriert Literatur auf sämtlichen Kanälen - allerdings fast komplett ohne ihre Urheber. Bis auf langjährige Jungautorinnen, die ihre Schenkel zeigen, und Herren im Trenchcoat.

Der letzte Teil der Formulierung ist wahrscheinlich als Kritik am "Zauberberg" zu verstehen (den der Text schweigend übergeht), sowie an allen modernistischen und experimentellen Tendenzen der Gegenwartsliteratur, denen die Akademie, in ihrer damaligen Konstellation meistens geneigt, Publikumswirksames zu preisen, nicht viel abgewinnen konnte.

Hallström rundet das Gutachten damit ab, dass er Thomas Manns übrige Produktion, aus der er keinen Titel nennt, als "uneinheitlich" bezeichnet; gleichwohl betont er, dass das, was in der Stellungnahme erwähnt worden sei, "als hinreichend angesehen werden dürfte, um einen Nobelpreis für ihn zu rechtfertigen". Die Komiteemitglieder sprachen sich daraufhin - "mit mehr oder weniger Wärme einhellig" - für Mann als Preisträger aus, jedoch "unter der Voraussetzung, dass die Auszeichnung sich auf seine früheren Werke beziehen soll, vor allem auf den Roman ,Buddenbrooks'".

Erik Axel Karlfeldt ließ im Protokoll festhalten, dass er sein Votum "voller Zweifel" abgegeben habe, mit der Begründung, erstens seien schon achtundzwanzig Jahre vergangen, "seit Manns hervorragendstes Werk, ,Buddenbrooks', herauskam", und zweitens erscheine ihm "die neueste größere Arbeit des Autors, ,Der Zauberberg'" nicht geeignet, "dessen Tauglichkeit für einen Nobelpreis zu stärken".

Die Mehrheit der Schwedischen Akademie entschied sich, dem Urteil des Nobelkomitees zu folgen, und ehrte Thomas Mann mit dem Preis des Jahres 1929, "vornehmlich für seinen großen Roman ,Buddenbrooks', der im Laufe der Jahre immer mehr bleibende Anerkennung als eines der klassischen Werke der zeitgenössischen Literatur gefunden hat", wie die Begründung lautete. Man kann, wie das amtierende Akademiemitglied Kjell Espmark in seinem Buch "Der Nobelpreis für Literatur. Prinzipien und Bewertungen hinter den Entscheidungen", zweifellos von einer "sensationellen Abstrafung" sprechen, was den ,Zauberberg' betrifft, Thomas Manns in literarischer Hinsicht bedeutendsten und inzwischen am meisten gefeierten Roman, der zugleich dasjenige unter all seinen Werken ist, das er selbst am höchsten schätzte.

Dieser Fehlgriff - der in der Preisbegründung auch noch öffentlich bekräftigt wurde - musste die Freude des Preisträgers natürlich trüben. Da hatte er erst vor wenigen Jahren den Roman seines Lebens vollendet, einen Meilenstein der deutschen Literaturgeschichte - und die Schwedische Akademie ließ es sich einfallen, ihm den Nobelpreis für seinen Debütroman zuzuerkennen, der fast drei Jahrzehnte zuvor publiziert worden war!

Der falsche Ton in der Prozedur blieb auch der Akademie selbst nicht lange verborgen, sodass die Idee eines zweiten Nobelpreises zu kursieren begann. Dass Thomas Mann im Jahr 1948 tatsächlich nochmals nominiert wurde, lässt sich gewiss zum Teil mit seinem starken antinazistischen Engagement während des Krieges erklären, als er sich im amerikanischen Exil befand, und mit seiner sowohl selbstgewählten als auch von außen ihm aufgedrängten Rolle als "Gewissen der Nation". Bei der Nominierung fiel sicher auch die Reihe bedeutender Werke ins Gewicht, die er nach 1929 veröffentlicht hatte: "Joseph und seine Brüder" (1933-43), "Lotte in Weimar" (1939) und vielleicht besonders "Doktor Faustus" (1947).

Das Nobelkomitee, mit dem Lyriker und Übersetzer Anders Österling als neu gewähltem Vorsitzenden, war jedoch nicht sonderlich daran interessiert, Thomas Mann einen zweiten Nobelpreis zukommen zu lassen. Österling schrieb: "Da die Akademie sich zu der Frage, ob es angebracht sei, ein und dieselbe Person mit einem weiteren Preis auszuzeichnen, prinzipiell abratend geäußert hat, sieht das Komitee seinerseits gänzlich von der Prüfung dieses Vorschlags ab, der unter anderen Umständen natürlich als höchst ehrenvoll beurteilt werden müsste."

Deutsch von Kristina Maidt-Zinke