Das "Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache" (ZDL) soll das größte Wörterbuch der deutschen Sprache erarbeiten. Ein umfassendes digitales System, das dem Leser interaktive Nutzung und Recherche ermöglicht. Wolfgang Klein ist Sprachwissenschaftler und leitet das neue ZDL in Berlin, wie zuvor bereits dessen Vorgängerprojekt "Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache" (DWDS). Im Gespräch erklärt er, wie man neue Wörter findet und warum es manche nie ins Lexikon schaffen.

SZ: Herr Klein, wie viele Wörter benutzt man eigentlich?

Wolfgang Klein: Die deutsche Gegenwartssprache hat ungefähr fünf Millionen Wörter. Die sind auch wirklich in Gebrauch, wie uns Daten aus der Zeit zwischen 1995 und 2005 zeigen. Ein einzelner Sprecher verwendet zwar nur einen aktiven Wortschatz von mehreren tausend Wörtern, aber er versteht natürlich ungleich mehr.

Und diese fünf Millionen Wörter listet das Zentrum für digitale Lexikographie auf?

Das Ziel ist, den gesamten deutschen Wortschatz sehr sorgfältig zu beschreiben - in allen möglichen Aspekten. Die Methoden sind ganz anders als beim klassischen gedruckten Wörterbuch, es ist vielmehr ein digitales, lexikalisches System. Wir planen zunächst 200 000 Vollartikel - zum Teil greifen wir auf ältere Quellen im DWDS zurück, die wir nun überarbeiten.

Wodurch unterscheidet sich Ihr System vom Duden, der auch online zugänglich ist?

Es kann viel mehr Wörter erfassen und hat mehr Funktionen. Klickbare Statistiken zeigen zum Beispiel in Verlaufskurven, wann ein Wort aufgetaucht ist. Aber vor allem kann der Nutzer direkt in eine Textquelle hineinspringen und selbst nachlesen.

Und wie finden Sie die Wörter?

Wir arbeiten mit verschiedenen digitalisierten, thematisch gebündelten Textsammlungen - sogenannte Korpora. Für den historischen Bereich haben wir eine Auswahl von etwa insgesamt 3000 Texten, die zeitlich zwischen 1600 und 2000 gestreut sind. In diesem Korpus ist der Faust drin oder die Kritik der reinen Vernunft, aber auch Kochbücher, psychologische Werke und Zeitungen. Für den gegenwartsbezogenen Teil arbeiten wir mit vielen verschiedenen Korpora, hauptsächlich aber mit Zeitungen. Manche können wir im Volltext dem Leser zugänglich machen. Die sozialen Medien nutzen wir auch, es gibt Blog- und Chatkorpora. Das ist technisch zwar kein Problem, rechtlich aber schwierig - eine Grauzone. Wir haben einen Mitarbeiter, der nur Webcrawling macht, also nach Sachen sucht, die heruntergeladen werden dürfen.

Wie schnell können Sie aktuelle Veränderungen in der Sprache abbilden?

Unsere Textsammlungen hinken immer ein wenig hinterher, etwa ein halbes Jahr. Das hat den wichtigen Grund, dass Zeitungen manchmal Korrekturen machen, die wir berücksichtigen müssen.

Sie arbeiten sich wohl kaum von A nach Z durch, wie ein gedrucktes Wörterbuch?

Nein, man macht das eher nach Wichtigkeit der Wörter. Die wird von der Häufigkeit eines Wortes bestimmt, davon ob es in verschiedenen Textsorten vorkommt und ob es einfach ist - einfache Wörter die sind wichtiger als zusammengesetzte. Auch die Beschreibungstiefe variiert nach einem gestuften System. Teilweise muss man nur wenige Angaben machen, grammatische können automatisiert werden.

Was ist für Sie denn ein ganz einfaches Wort?

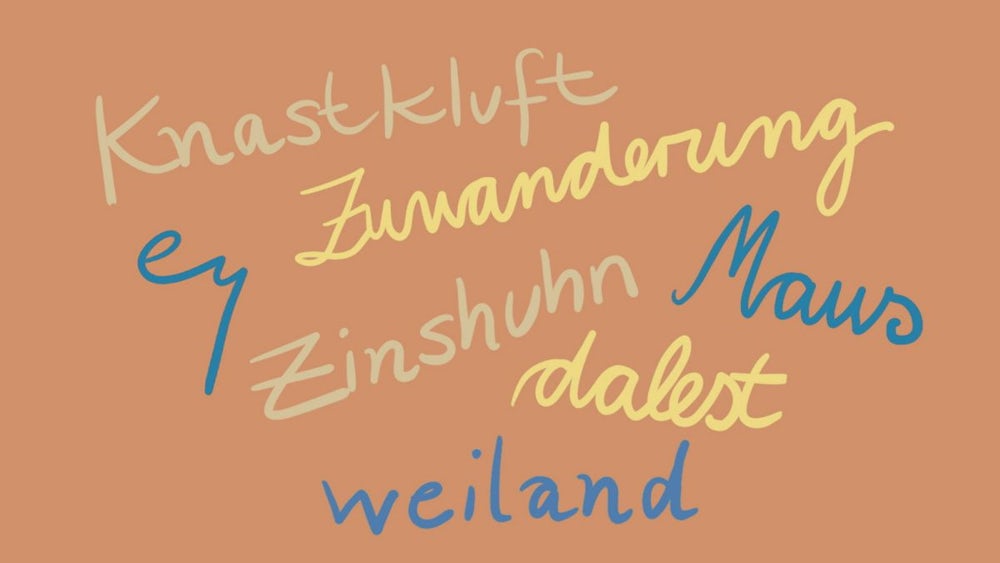

Eigentlich wäre "Maus" ein gutes Beispiel. Das ist so ein kleines, graues Lebewesen. Aber seit ungefähr 30 Jahren hat es noch eine andere Bedeutung bekommen, die man beschreiben muss, nämlich die Computermaus.

Wie erfassen Sie solche Veränderungen?

In Göttingen haben wir eine eigene Arbeitsstelle, die einzelne Wortgeschichten beschreibt. Dort werden Wörter im Zusammenhang analysiert, das ist dann fast ein bisschen erzählend. Ein Wort wie "Zuwanderung" zum Beispiel: Wir fragen, wie es entstanden ist, wie es sich zu "Einwanderung" verhält, wann es häufiger wird oder durch ein anderes Wort ersetzt wird. So versuchen wir, die Veränderung der Bedeutung nachzuzeichnen. Bei fünf Millionen Wörtern ist das nur begrenzt machbar.

Wie gehen Sie mit Wörtern um, die aus der Sprache entfernt wurden, wie durch die Wörterbuch-Bereinigung nach der NS-Zeit?

Ja, da gibt es ein politisches Problem. Wir haben lange überlegt, als wir das Korpus für das 20. Jahrhundert zusammengestellt haben. Die Texte aus der Nazizeit sind jetzt drin. Das war keine einfache Entscheidung, aber sie sind einfach Teil der Entwicklung der deutschen Sprache. Man muss die Texte ja erforschen können. Manche sind mit einem Hinweis versehen, aber wir haben nicht die Absicht, den Leuten zu sagen, was sie tun und lassen sollen, sondern sie sollen sich so umfassend und verlässlich wie möglich informieren und selbst denken können.

Geraten Wörter auch einfach in Vergessenheit?

Ein solches Wort aus dem Grimm'schen Wörterbuch ist "dalest". Das ist vor sehr langer Zeit ausgestorben und kein Mensch weiß heute noch, was es bedeutet. Das Kuriose ist, dass Wilhelm Grimm den Eintrag selbst bearbeitet hat und sich dabei sehr unsicher war. Er wusste wohl selber nicht, was es bedeutet hat.

Kommt das häufig vor, dass ein Wort verschwindet?

Nur selten ganz. Es wird ja nicht verboten, sondern gerät außer Gebrauch. Es gibt auch Wörter wie "weiland". Das ist ja wirklich ein sehr altmodisches Wort, das "damals" bedeutet. Man denkt sich, Goethe könnte das vielleicht noch benutzt haben, aber selbst zu seiner Zeit war das bestimmt schon veraltet. Dabei sieht man in den neuen Textsammlungen etwa in der Zeit, dass das durchaus verwendet wird - immer dann, wenn man einem Satz altertümliches Flair geben will. Das schönste Beispiel, das ich vor einigen Jahren gefunden habe, ist "wie weiland Sarah Palin sagte", weil das auch schon wieder weiland ist (lacht).

Was ist mit aktuellen Wörtern, die nicht in den Zeitungen zu finden sind, sondern auf Schulhöfen benutzt werden?

Es ist schwierig, authentische Jugendsprache zu bekommen. Hat man Jugendliche mal am Mikrofon, dann reden sie natürlich nicht so, wie sie unter sich reden. Es gibt jährlich ein Lexikon der Jugendsprache, aber diese Wörter sind größtenteils erfunden. Jugendsprache ist in Deutschland nicht einheitlich, sondern eher eine alterstypische Umgangssprache. Und das zeigt sich zum Beispiel an obszönen Wörtern, aber auch an typischen Floskeln wie "Ey".

Es kann also sein, dass Modewörter nie erfasst werden, weil sie quasi unter Ihrem Radar fliegen?

Ja, absolut. Wir sind natürlich auf unsere Daten angewiesen. Eine große Lücke, die mich sehr bekümmert, ist die gesprochene Sprache. Unsere Hauptquellen sind schlichtweg die Zeitungen, weil sie gigantisches Material haben und digital zugänglich sind. Man muss sie nicht einscannen. Aber wie soll man an gesprochene Alltagssprache kommen? Wir haben da einige Korpora, aber die kann man nicht in ihrer gesprochenen Form direkt verwerten, sondern muss sie aufwendig transkribieren.

Gibt es noch Wörter, die Sie selbst überraschen?

Mein deutsches Lieblingswort seit einiger Zeit ist "Knastkluft". Weil kein Mensch weltweit einem das glaubt. Stellen sie sich mal vor, ein Japaner muss das aussprechen! Und: "Zinshuhn".

Was ist ein Zinshuhn?

Früher mussten ja die Bauern den Zehnten in Naturalien abliefern, soundso viele Scheffel Weizen, Klafter Holz oder auch Vieh, das wurde sehr hart eingetrieben. Allmählich hat man das auf Geld umgestellt, aber symbolisch musste wohl doch noch ein Lebewesen gezahlt werden, nämlich das Zinshuhn.