Als vor einer Woche die neue, 25. Ausgabe der "Deutschen Rechtschreibung" erschien, klang die Werbung, als gehe es darum, eine Offenbarung pünktlich unter das Volk zu bringen: "Seit kurz nach Mitternacht des Erstverkaufstages, Stunden bevor die Buchhandlungen ihre Türen öffnen, ist der neue Duden auf allen wichtigen mobilen Plattformen, Symbian S60, Windows Mobile und Palm OS lieferbar."

Zuverlässig wie immer, ganz so, als hätte sich das, woran man sich seit jeher hat halten können, gleichsam verjüngt und den neuesten Entwicklungen von Sprache und Gesellschaft angepasst, schien das Werk unter ein Volk zu treten, das auf dieses Ereignis drängend wartete. Das ist aber nicht der Fall.

Genauer: Es ist nie der Fall gewesen, und die Reform der deutschen Rechtschreibung mitsamt der daraus folgenden allgemeinen Sprachverwirrung hat auch die Lage der großen Wörterbücher schwieriger werden lassen. Das gilt sowohl für ihren Inhalt wie für deren öffentliche Geltung.

In der Redaktion des "Duden" ist offenbar bemerkt worden, welchen Schaden die Autorität des Wörterbuchs in den vergangenen Jahren genommen hat: Die gerade drei Jahre alte, 24. Ausgabe des "Duden" verwies, nach nicht klar erkennbaren Kriterien, auf noch zulässige "Schreibvarianten" und auf Neuschreibungen, indem Letztere in roter Farbe markiert wurden. Und weil es, nach der Reform viel mehr als je zuvor, in vielen Fällen mehrere Möglichkeiten gibt, ein Wort "richtig" zu schreiben, sprach der Duden "Empfehlungen" aus. Sie erschienen in gelber Farbe. Doch was vorher nur ein Vorschlag der Redaktion war, steht jetzt wie selbstverständlich an erster Stelle. Damit verstößt der "Duden" zwar gegen einen Beschluss desselben Rates für deutsche Rechtschreibung, auf den er sich für die Dokumentation der Schreibweisen beruft. Aber das sind Details.

Sonderbare Autorität

Details sind auch die 5000 Wörter, die dem "Duden" für die jüngste Ausgabe hinzugefügt wurden. Wer braucht eine Schreibung für "twittern", wenn doch gleichzeitig das nicht minder häufige "aufstellen" - in Sinne von: "wir sind gut aufgestellt" - gar nicht vorkommt, dafür aber die "Flurhüterin" und die "Agioteurin"? Nein, auch der "Duden" dokumentiert nur einen Ausschnitt der deutschen Sprache. Deren Grenzen sind letztlich willkürlich gewählt - und Stilvorschriften sind nicht Aufgabe eine Wörterbuchs. Gleichzeitig wird aber durch diese Auswahl deutlich, worauf es der Redaktion ankommt: auf die Durchsetzung oder auch Wiederherstellung einer Autorität. Demselben Zweck dient offenbar die scheinbare Überwindung des Variantenreichtums, den die Rechtschreibreform hinterlässt, durch die Vorlieben der Redaktion. An Autorität hat der "Duden" tatsächlich viel verloren. Aufrechterhalten lässt sie sich eigentlich weniger mit dem Buch als mit dem damit verknüpften Korrekturprogramm für Computer: also dann, wenn man die Rechtschreibung nicht mehr dem eigenen Kopf, sondern einem Automatismus überlässt.

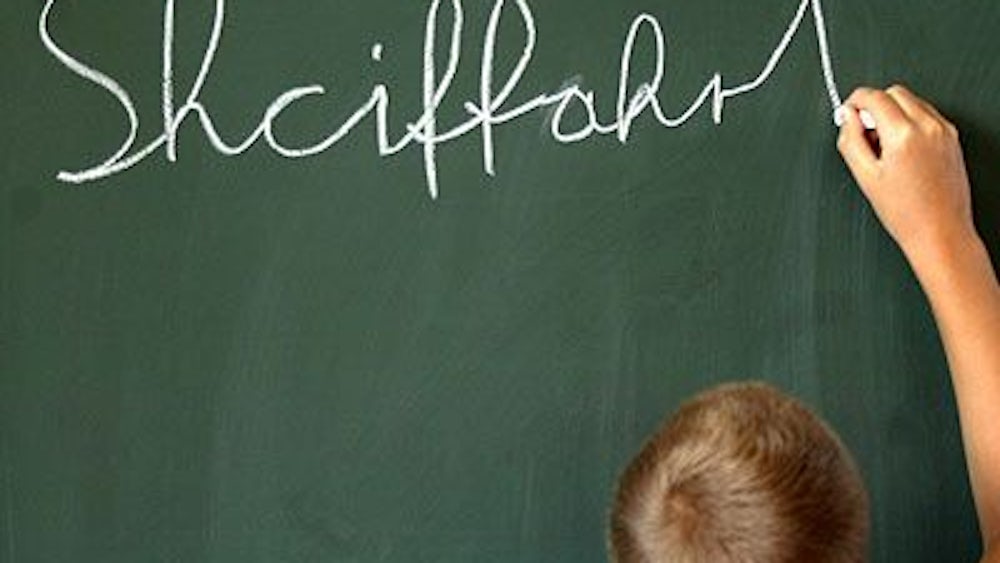

Der Verlust an Autorität ist vor allem darin begründet, dass in der Verwirrung, die von der Reform der Rechtschreibung zurückgelassen wurde (und wird), das Bewusstsein für verbindliche Schreibungen deutlich beschädigt wurde (wird). Erkennbar ist das vor allem bei der Getrennt- und Zusammenschreibung, bei der - nach einer Phase des Übertreibens, in der fast alles, was man möglicherweise auseinander schreiben konnte, auseinandergeschrieben wurde - viele Menschen nun nach eigenem Gutdünken zu verfahren scheinen. Und haben sie, nach mehreren Revisionen und angesichts der Varianten, nicht recht? Denn die Beherrschung der Schriftsprache einmal vorausgesetzt und von Schlampereien abgesehen - die meisten Fehler in der Orthographie entstehen nicht durch Unkenntnis, sondern weil der Schreiber etwas ausdrücken will, was so nicht im Wörterbuch vorgesehen ist, weil er seinem Ohr vertraut oder weil sich die Regeln der Nachschlagewerke widersprechen - warum eigentlich soll man "abhandenkommen" zusammen, "zugrunde liegen" aber auseinander schreiben.

Wenn der Klett Verlag nun, begleitet von einer großen Werbekampagne, mit seinem unter den Namen "Pons" vertriebenen Wörterbuch der deutschen Sprache ins Internet geht, um dort seinen Rat - gratis, selbstverständlich - der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, dann glaubt dort jemand, sich mit den Mitteln eines digitalen Mediums gegen das dicke gelb-schwarze Buch durchsetzen zu können, eben weil dessen öffentliche Geltung schon so gelitten hat. Dabei gehörte die Wörterbuch-Redaktion des Klett Verlags bislang nicht einmal zu den Experten, die in den Rat für deutsche Rechtschreibung geladen wurden.

Vielleicht muss sie auch nicht zu diesem halbstaatlichen Gremium gehören, da der "Pons" im Internet nach dem Prinzip von "Wikipedia" betrieben werden soll: als Gemeinschaftsprojekt seiner Benutzer, deren Tätigkeit von der Redaktion nicht gesteuert, sondern nur betreut werden soll. Zwar weiß man nicht recht, wie der Klett Verlag mit diesem Angebot Geld verdienen will: Aber dass sich da jemand vom Glauben an eine sonderbare Autorität abwendet und die Sprache, ein kollektives Gut, ihren Benutzern zurückgibt, erscheint zunächst als ehrenwertes Unterfangen.

Das wird nicht jedem gefallen. Der Schule nicht, die auf verbindliche Schreibungen drängen muss. Aber wenn es, was offenbar der Fall ist, immer weniger Schüler gibt, die sich auf hohem Niveau sprachlich ausdrücken können, dann liegt das nicht am "Duden", sondern am mangelnden oder fehlgeleiteten Umgang mit Literatur und Schrift. Und auch den vielen deutschen Menschen wird es nicht gefallen, die zwar die Schule längst hinter sich gebracht haben, aber dennoch ein ganz eigenes Vergnügen an der Rechtschreibung haben: Denn es ist, wenn von Rechtschreibung die Rede ist, allzu schnell ein Ruf nach Ordnung und ein Verlangen nach dem strengen Lehrer da - und der Ton von Vorschrift und Regel, von Pflicht und Zensur, von Nachhilfe und gefährdeter Versetzung.

Auf seltsame, oft bestürzende Weise verknüpfen sich dabei immer wieder Sprachkritik und Moral: so als wäre jeder, der unbeholfen, unverständlich, fehlerhaft spricht oder schreibt, zugleich ein schlechter Mensch - und der andere, der ihn bei einem Vergehen wider die gute Sprache ertappt, immer schon ein Richter, der, weil das Verbrechen ja offenbar ist, sich über dessen Ursachen keine Gedanken mehr machen muss. Der dauerhafte Erfolg der öffentlichen Nachhilfestunden Bastian Sicks ist insofern eine der unheimlichsten Errungenschaften der populären Kultur in Deutschland - und dass diese Unterweisungen oft selber fehlerhaft sind, wie der Berliner Sprachwissenschaftler André Meinunger in einem niederschmetternden Buch ("Sick of Sick". Kulturverlag Kadmos, Berlin 2008) nachgewiesen hat, macht die Sache nicht besser.

Schriebe nun jeder, wie er wollte, so wäre nichts gewonnen. Aber es schreibt ja fast nie einer, wie er will. Hielte man, wie es der Erlanger Linguist Theodor Ickler vor einigen Jahren mit seinem Wörterbuch der "normalen deutschen Rechtschreibung" (Reichl Verlag, 2004) tat, lediglich fest, was sich im Lauf der vergangenen 200 Jahre, auch mit Hilfe der angewandten Sprachwissenschaft, als allgemeine Schreibung herausgebildet hat, so wäre dem Anliegen, über eine nach vernünftigen, nachvollziehbaren, in sich konsistenten Regeln verfasste Schriftsprache zu verfügen, durchaus Genüge getan.

Und die so freigewordenen Kräfte ließen sich einem anderen, viel sinnvolleren Unternehmen widmen: Denn wie schade ist es - und wie bezeichnend -, dass die Redaktion des Duden Verlags vor Jahren ihr Werk "Zweifelsfälle der deutschen Sprache" durch eines mit dem Titel "Gutes und richtiges Deutsch" ersetzte. Denn durch Normen lernt man nichts. Um wieviel mehr aber durch Fragen.