Als Martin Ford 2009 sein Buch "The Lights in the Tunnel" veröffentlichte, wirkten seine Thesen noch unzeitgemäß: Die Digitalisierung nahm gerade Fahrt auf, aber Massenarbeitslosigkeit durch den Siegeszug intelligenter Maschinen klang wie Science-Fiction. Doch Ford, der die Entwicklungen als Gründer einer Software-Firma im Silicon Valley miterlebte, warnte bereits damals, die Fähigkeiten künftiger Maschinen-Generationen nicht zu unterschätzen. Wenn im Mai sein neues Buch, "Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future" erscheint, wird der 52-Jährige größere Aufmerksamkeit erfahren: Die Debatte über die Zukunft der Arbeit im Zeitalter der Computerisierung hat begonnen.

Süddeutsche.de: Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Oder hat Arbeit überhaupt eine Zukunft?

Martin Ford: Nicht jeder unserer Berufe wird automatisiert, aber jede Arbeit, die aus einer vorhersagbaren Routine besteht, ist in den kommenden Jahren gefährdet. Und das sind genauer betrachtet die meisten Jobs. Menschen gehen auf die Arbeit, um die selben Dinge wieder und wieder zu machen. Doch bald können solche Aufgaben lernende Maschinen erledigen, ein Algorithmus wird die Tätigkeiten in Daten umwandeln und herausdestillieren, wie es funktioniert.

Intelligente Maschinen können inzwischen auch Hotelgäste empfangen, Versicherungen verkaufen, selbständig Texte schreiben oder sogar Chef sein. Wie sehr sehen Sie durch diese Entwicklung Arbeitsplätze bedroht?

Unsere Erfahrung und unser Verstand sagen: Menschen sind in vielen Tätigkeiten besser.

Es gibt noch viel, das nicht automatisiert werden kann, aber die Grenze verschiebt sich immer weiter. Die Ausstattung der Welt mit Sensoren, ständig wachsendes Datenmaterial und steigende Rechenkraft beschleunigt das. Die Universität von Oxford hat 700 Berufsgruppen in den USA untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 47 Prozent davon durch die Computerisierung bedroht werden. Und selbst wenn es nur 25 bis 40 Prozent sind, ist es trotzdem gefährlich. Wir reden von einer gewaltigen Arbeitslosigkeit wie in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als das Fundament des Kapitalismus zu wackeln begann.

Wer ist besonders gefährdet, ersetzt zu werden?

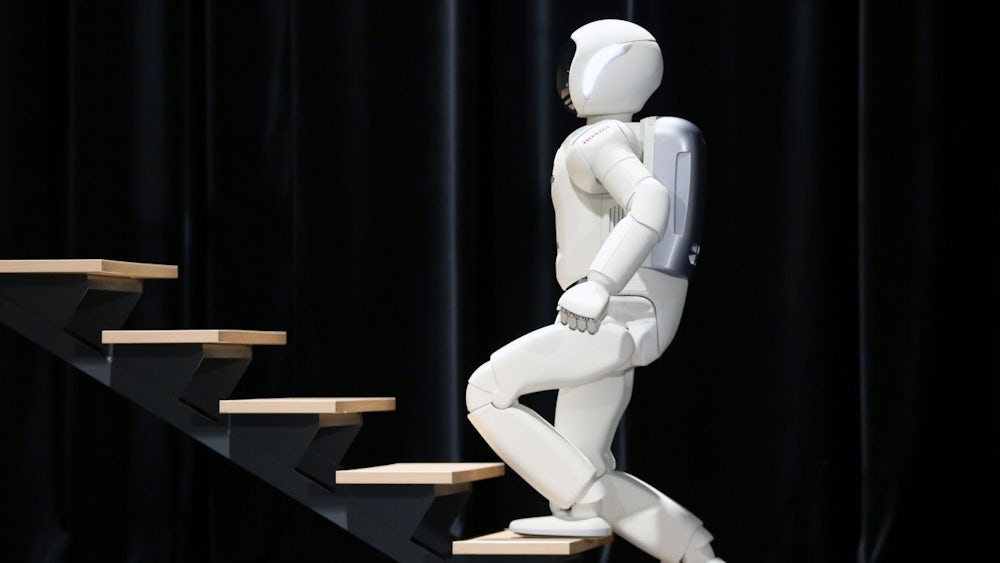

In der Industrie wurde bereits viel automatisiert, wenn man so möchte, erleben wir hier gerade das Endspiel. Die Firma Industrial Perception, die inzwischen von Google gekauft wurde, baut Roboter mit 3-D-Sehvermögen - damit konkurrieren sie mit Menschen in einem Feld, in dem diese noch am besten sind: dem der visuellen Wahrnehmung. Die Roboter können mittlerweile Lkws ein- und ausladen oder im Produktionsprozess Teile von einer Maschine zur anderen bringen, sie ordnen. Es ist absehbar, dass in der Fabrik der Zukunft nicht mehr viele Menschen arbeiten werden. Womöglich erleben wir nach der Verlagerung von Fabriken westlicher Unternehmen in Niedriglohnländer nun eine Rückkehr der Produktion - nur dass statt Tausenden vielleicht nur noch Hundert Menschen dort arbeiten werden.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Viele Arbeitsplätze finden wir heute ohnehin im Service-Bereich.

Selbstbedienungskassen werden immer besser, genauso wie Systeme zur Selbstinformation. Orchard Supply Hardware, ein Heimwerker-Laden, setzt in seiner Filiale im Silicon Valley inzwischen Roboter ein, die Menschen zu den richtigen Regalreihen bringen. Wir werden mehr solcher Beispiele sehen, im Einzelhandel wird zudem das Smartphone immer wichtiger: Stellen Sie sich vor, Sie wollen etwas wissen und haben per App Zugriff auf einen Assistenten mit Supercomputer-Fähigkeiten wie IBMs Watson. Dazu gibt es dann noch intelligente Verkaufsautomaten, wie teils jetzt schon an Flughäfen. Sie können sich da Ihr neues Smartphone einfach per Knopfdruck ziehen. Und wenn der Automat einmal kaputt ist, wird er aus der Ferne gewartet. Solche Maschinen werden konzipiert, um möglichst viel zu automatisieren.

Aber wenn ich selber Artikel einscanne und Fragen in ein Smartphone tippe, ist das keine Computerisierung im klassischen Sinne.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Viele Aufgaben wurden und werden wieder dem Kunden übertragen. Das ist nicht neu: Als es in den Siebzigern noch Tankwarte gab, gab es viele Überlegungen, was ihren Job einmal bedrohen würde. Vielleicht Roboter, die für uns auftanken, dachte man. Und dann machten die Firmen das Tanken schlicht so einfach, dass der Kunde es selbst erledigen konnte.

Was ist mit der Wissensökonomie, die als das zentrale Zukunftsmodell der westlichen Welt gilt?

Die gängige Meinung lautet: Bessere Bildung hilft. Wenn ein Industrie-Arbeiter seinen Job verliert, dann schick ihn zur Fortbildung und er kommt als Büro-Arbeiter zurück. Aber das ist komplett falsch. Bürojobs sind noch stärker als andere bedroht, weil sie in der Regel irgendwelche Informationen verarbeiten. Aber Computer sind genau darin sehr gut. So wie ein Roboter mit physischen Objekten gut umgehen kann, können Algorithmen das mit Informationen.

Wo erleben wir derzeit Automatisierung in diesen Feldern?

Firmen wie Narrative Science und Automated Insights machen Roboter-Journalismus derzeit noch in sehr erwartbaren Feldern wie Bilanz- oder Sport-Berichten. Doch gerade Narrative Science hat ein sehr kluges System, das sich aus verschiedenen Datenquellen die wichtigsten Informationen zusammensucht und sie zu einer Geschichte verwebt. So etwas funktioniert natürlich auch bei sämtlichen internen Firmenberichten und -analysen, und das bedroht genau jene Wissensarbeiter, von denen wir sprachen. Es geht sogar noch weiter: Ein intelligentes System mit Namen Workfusion erledigt automatisiert bestimmte Aufgaben und sucht sich selbst Freiberufler, wenn es an seine Grenzen gerät. Das ist schon fast eine Management-Aufgabe, die es da übernimmt: Sogar die Anzeige bei Craigslist gibt es selber auf. Aber nicht nur das: Es wertet auch die Arbeitsschritte der Freelancer aus und lernt so von ihnen, diese Arbeit künftig selbst zu verrichten.

Was bedeutet das für die Freiberufler, die sich mit digital vermittelten Minijobs über Wasser halten? Gerade in den USA ist das ein sehr verbreitetes Phänomen.

Diese Jobs wird es nur in einer Übergangsphase geben. Wenn Sie für ein intelligentes System arbeiten, stehen die Chancen hoch, dass Sie es dabei trainieren, Ihre Arbeit zu übernehmen. Die "Gig-Economy" hat schon jetzt viele Probleme, das schwer kalkulierbare Einkommen, die fehlende soziale Absicherung. Es wirkt fast wie eine Hightech-Version der informellen Wirtschaft in Entwicklungsländern, wo Straßenhändler unter völlig unzuverlässigen Umständen ihr Glück versuchen. Uber schafft gerade Jobs für all diese Fahrer, gleichzeitig forschen sie zu selbstfahrenden Autos. Wir sehen ein Phänomen, bei dem der Gewinner alles bekommt und sonst nicht viel bleibt.

Aber es wird zumindest Menschen geben, die Computer beaufsichtigen.

Diese Jobs wird es geben, aber der Großteil wird eher das Gegenteil machen. Es gibt diese Idee, dass die Wirtschaft der Zukunft aus einer engen Kollaboration von Mensch und Maschine bestehen wird. Ich bin skeptisch, im Moment entwickelt es sich eher dahin, dass Menschen als Komponente an ein System angedockt werden, das nur noch keinen Weg gefunden hat, ohne diese Komponente zu funktionieren.

Gibt es Berufe, für die Sie optimistisch sind?

Jobs, die eine hohe Kreativität, tiefer gehende Interaktionen und persönliche Beziehungen brauchen. Ein Arzt zum Beispiel betrachtet einen Menschen im Idealfall nicht nur nach Symptomen, sondern ganzheitlich. Andere medizinische Berufe wie die des Radiologen oder Pathologen, die mehr mit der Auswertung von Daten zu tun haben, sind gefährdet, weil Computer hier immer besser werden. Früher galt die Arbeit am Fließband als Routine, die übernommen werden kann. Heute sind für Computer ganz andere Dinge alltäglich. Wer hätte einmal gedacht, dass ein Computer ohne große Probleme Jeopardy-Fragen beantworten kann?

Maschinen übernehmen immer mehr Jobs. Bislang verloren durch Automatisierung eher die Geringqualifizierten ihre Arbeit - nun trifft es auch die gut Ausgebildeten.

Gibt es also überhaupt eine Möglichkeit, sich auf diese Veränderungen vorzubereiten?

Die klassische Antwort: Versuchen Sie, mit Ihrem Job einen Mehrwert jenseits dessen zu schaffen, was Maschinen oder Algorithmen können. Es ist auch wichtig, flexibel zu sein und neue Dinge zu lernen, um die Branche wechseln zu können, wenn der eigene Job automatisiert wird. In der Realität ist das allerdings nicht so einfach: Vor allem in den USA haben wir enge berufliche Strukturen, in denen Menschen mit ganz bestimmten Fähigkeiten arbeiten. Die Berufswahl nach Schule oder Studium bestimmt meist den Weg - und das ist ein großes Problem für jene, die eine unglückliche Wahl treffen und nun ihren Beruf bedroht sehen. Ich glaube, dass wir eine systemische und politische Lösung brauchen.

Wie könnte die aussehen?

Wir brauchen ein besseres Sicherheitsnetz, so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir drängen in den USA so viele junge Menschen dazu, auf die Universität zu gehen, weil sie sonst keine Chancen haben. Aber die Wahrheit ist, dass viele von ihnen schon heute ihre akademische Ausbildung nicht nutzen können und deshalb in Läden wie Starbucks jobben. Natürlich sollen wir sie dazu ermutigen, selber aktiv Unternehmen zu gründen - es ist großartig, ein Entrepreneur zu sein. Aber in vielen Fällen werden sie dabei nicht viel mehr als mit einem Hobby verdienen. Wir brauchen deshalb eine finanzielle Grundausstattung, ihre Höhe kann gerne an Bildungsabschlüsse, Unternehmergeist oder soziales Engagement gekoppelt sein.

Sehen Sie das Bewusstsein für solche radikalen Lösungen?

Politisch sind Umverteilung und höhere Steuern in den USA in Tabuthema, aber die Debatte nimmt langsam Fahrt auf. Und es betrifft ja nicht nur die Industrienationen: Es handelt sich um ein globales Problem, das immer akuter wird. Was sollen jene Länder machen, die ihren Weg aus der Armut klassisch mit Hilfe von Niedriglohnjobs in Fabriken beginnen wollten? Es gibt bald keinen Bedarf mehr für diese Art der Produktion.

Wie diskutiert die Technologie-Branche, wo die Automatisierung mit vorangetrieben wird, das Thema?

Es gibt gerade eine sehr intensive Debatte, auch wenn komplett unterschiedliche Meinungen existieren. Ich glaube, dass das Problem in zehn bis 15 Jahren akut wird, aber ich kann nur schätzen. Einige andere, vor allem Ökonomen, rechnen mit 50 oder sogar 100 Jahren - oder damit, dass es niemals ein Problem geben wird. Ich habe aber auch mit Menschen hier im Silicon Valley gesprochen, darunter Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz, die sogar nur fünf Jahre für die notwendige technologische Entwicklung veranschlagen. Und alle, die das Automatisierungs-Szenario für realistisch halten, sind sich einig: Wir brauchen unkonventionelle Lösungen.