Laut einer Studie weiß nur etwa die Hälfte der Deutschen, dass am 13. August 1961 der Mauerbau in Berlin begann. Dieses Unwissen hat Gründe, und die liegen unter anderem im Schulunterricht. Dort wird die Zeitgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg und besonders die Geschichte der DDR häufig aus Zeitmangel nur knapp oder gar nicht behandelt.

Jens Hüttmann, Leiter Schulische Bildungsarbeit bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, will das ändern. Dafür organisiert er Fortbildungen für Lehrkräfte und hilft bei der Vermittlung von Zeitzeugen an interessierte Schulen. Außerdem ist er Mitherausgeber des kürzlich erschienenen Sammelbandes "Diktatur und Demokratie im Unterricht: Der Fall DDR".

SZ.de: Herr Hüttmann, wissen heutige Schüler tatsächlich so wenig über die jüngere deutsche Geschichte, wie das manche Studien suggerieren?

Jens Hüttmann: Zumindest bekommen wir bei Schulungen von Lehrkräften häufig das Feedback: Über die Zeit ab 1945 wissen die Schüler wenig bis nichts. In einer Studie hat es dazu einen aufschlussreichen Test gegeben. Den Schülern wurden Bilder von Wolf Biermann, Walter Ulbricht und Willy Brandt vorgelegt mit der Bitte, den Herren die jeweiligen Funktionen im Nachkriegsdeutschland zuzuordnen. Das Ergebnis war, na ja, nicht sehr erfreulich.

Hunger und hohe Arbeitsbelastung treiben in der DDR die Bürger im Sommer 1953 auf die Straße. Am 17. Juni demonstrieren in der ganzen DDR mehr als eine Million Menschen - doch der Aufstand währt nicht lange. Über ein demokratisches Lauffeuer, dass von sowjetischen Panzern ausgelöscht wurde.

Kommt die jüngere Zeitgeschichte also in den Lehrplänen zu kurz?

Würde ich nicht sagen, dort ist sie mittlerweile in allen Bundesländern verankert und wird auch gemäß der Lehrpläne behandelt. Zumindest theoretisch.

Wie meinen Sie das?

Der Geschichtsunterricht läuft meist chronologisch ab, das macht es der Zeitgeschichte schwer. Denn wenn den Lehrkräften gegen Ende des Schuljahres die Zeit ausgeht, fällt eben die Geschichte nach 1945 gerne mal unter den Tisch. Wir setzen uns deshalb bei den zuständigen Ministerien dafür ein, dass dieser Teil der deutschen Geschichte prüfungsrelevant sein muss - dann müsste er nämlich auch im Unterricht behandelt werden.

Vertun Geschichtslehrkräfte eine Chance, wenn sie das Thema aufgrund des Zeitdrucks weglassen?

Gerade die Geschichte von Bundesrepublik und SED-Staat, von Demokratie und Diktatur, von Kapitalismus und Kommunismus ist essenziell für die Gegenwart, natürlich auch über den deutschen Tellerrand hinaus. Den Schülern das vorzuenthalten, ist gefährlich, weil wir derzeit weltweit erleben, wie schnell aus Demokratien autoritäre Systeme und Diktaturen werden können.

Die deutsche Gegenwart beginnt in der deutschen Vergangenheit.

Das klingt im ersten Moment profan, stimmt aber. Lehrkräfte müssen ihren Schülern zeigen, warum die deutsche Teilung wichtig für das ist, was heute hierzulande passiert.

Können Sie ein konkretes Beispiel für so eine Unterrichtsstunde geben?

Wenn auf Pegida-Demonstrationen Hunderte Menschen "Wir sind das Volk!" skandiert haben, dann wissen heutige Schüler nicht zwingend, dass das ein historisches Zitat aus dem Jahr 1989 ist, geschweige denn kennen sie den zeitgeschichtlichen Kontext. Was bedeutet dieser Satz heute, was hieß er damals? Mit dieser Fragestellung könnte man die Schüler in der Gegenwart abholen und ihr Interesse am Thema stärken.

Sie wünschen sich einen aktualitätsgebundenen Geschichtsunterricht?

Studien zeigen, dass das Schülerinteresse steigt, wenn Probleme der Gegenwart mit der Geschichte in Beziehung gesetzt werden. Mir ist auch klar, dass Lehrkräfte vielen Zwängen unterworfen sind. Mehr als ein oder zwei Wochenstunden sind für den Geschichtsunterricht leider nicht vorgesehen, und dort sollen viele Themen abgehandelt werden. Trotzdem würde ich mir im Unterricht mehr Flexibilität und manchmal auch mehr Mut von den Lehrkräften wünschen.

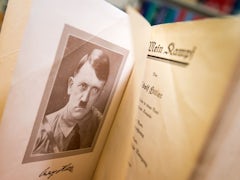

Der Münchner Lehrer und Uni-Professor Ulrich Baumgärtner erklärt, warum Lehrkräfte Hitlers Buch thematisieren müssen - und welche Fehler dabei passieren können.

Das bedeutet?

Wenn aus bestimmten Kreisen das gesamte Mediensystem als Lügenpresse bezeichnet oder die Bundestagswahl als "Zettelfalten" wie einst in der DDR verunglimpft wird, dann gehört das in einen guten Geschichtsunterricht. Eingebettet in den historischen Kontext können Lehrkräfte so Vorurteile abbauen oder deren Entstehen vorbeugen. Das klappt aber nur, wenn Lehrkräfte sich im Klassenzimmer in kontroverse Diskussionen mit den Schülern wagen und nicht nur 45 Minuten selbst referieren. Das ist aus Lehrersicht natürlich schwierig, aber es lohnt sich.

Was sind Ihre zentralen Forderungen, damit künftige Schülergenerationen Wolf Biermann und Walter Ulbricht korrekt zuordnen können?

Wir sollten weg vom Prinzip des rein chronologischen Unterrichtens kommen und Schülerinteressen ernst nehmen. Thematische Schwerpunkte können durch sogenannte Längsschnitte vorgenommen werden, zum Beispiel Flucht und Vertreibung in der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. So können Lehrkräfte selbst Akzente setzen und müssen dem Lauf der Zeit nicht mehr derart hinterherhecheln. Außerdem muss die jüngere deutsche Geschichte schon in der Lehrerausbildung eine größere Rolle spielen, an vielen Unis ist die DDR kaum oder gar nicht Thema. Dass sich junge Lehrkräfte dann später nicht kompetent genug fühlen, das Thema selbst im Unterricht zu behandeln, ist wenig überraschend.