Am Wochenende unternahm die Familie Obama einen Ausflug zum Lincoln Memorial am westlichen Ende der Washingtoner Mall. Ganz unverhohlen im Zeichen des 16. Präsidenten, des Sklavenbefreiers und Retters der amerikanischen Union, beginnt Obama seine eigene Präsidentschaft.

Auf der marmornen Rückwand des Tempels ist Lincolns zweite Amtseinführungsrede aus dem Bürgerkriegsjahr 1865 eingraviert.

"Einschüchternd", sei diese demokratische Dichtkunst, ließ Obama vernehmen. Man hat den jungen Senator, nicht zuletzt seiner oratorischen Befähigung wegen, mit Lincoln verglichen, mit Roosevelt und Kennedy. Bisher war das nur Ehre.

Jetzt ist es gewiss auch Bürde. Denn von Obama wird bei seiner Amtseinführungsrede nicht weniger erwartet als das, was Lincoln, Roosevelt und Kennedy bei gleicher Gelegenheit geschaffen haben: Worte, die bleiben.

Viele andere Präsidenten sind an dieser Herausforderung gescheitert. Es ist schwer, Außergewöhnliches zu sagen, wenn der Anlass vor allem die Erneuerung alter Formeln gebietet. Die Rede zur Amtseinführung ist das öffentliche Glaubensbekenntnis eines jeden amerikanischen Präsidenten, er leistet es stellvertretend für die Nation.

Ihm ist aufgetragen, die glorreiche Vergangenheit des Landes zu vergegenwärtigen und so Amerika seiner Identität, seiner Größe und seines Auftrags zu versichern. Washington zelebriert an diesem Dienstag die Liturgie der amerikanischen Zivilreligion. Die Stufen des Kapitols sind die Kanzel für ihren Hohepriester.

Politik und Religion waren in der Neuen Welt schon verschlungen, als die USA noch gar nicht existierten. Die Pilgerväter entflohen im 17. Jahrhundert der religiösen Unterdrückung in Europa und brachten den puritanischen Gedanken eines von Gott erwählten Volkes nach Amerika - in das gelobte Land. Hier sollte, im exklusiven Bund mit Gott, ein "neues Israel" entstehen.

Die Gründergeneration der Republik verschmolz die religiösen Elemente mit dem Sendungsbewusstsein einer Modelldemokratie zu einem nationalen Glauben. Für diesen hat sich inzwischen der Begriff "civil religion" durchgesetzt, den der Soziologe Robert N. Bellah 1967 in reichlich vager Anlehnung an Rousseaus "religion civile" vorschlug.

Alle amerikanischen Präsidenten haben ihre Politik mit dem Appell an diese Zivilreligion zu legitimieren versucht. Immer ist sie lyrische Amerikaschwärmerei, immer Aufruf zur Einheit und meistens Beschwörung der Mission, Freiheit und Demokratie zu verbreiten. Manche meinen deshalb, sie sei immer der gleiche Sermon. Doch das ist nicht richtig.

Die Zivilreligion kennt Konjunkturen, in Zeiten der Krise und der Gefahr ist sie leichter zu aktivieren. Das vermag, mehr als jeder andere, der Präsident. Er kann die Zivilreligion auch gestalten, denn sie speist sich aus verschiedenen Zentralmotiven, die er zu gewichten hat.

Während der Präsidentschaft George W. Bushs hat das Phänomen besondere Prominenz erlangt. Bush betonte, besonders nach den Anschlägen des 11. September, das Motiv der Mission: Amerika sollte das Feuer der Freiheit auch im dunkelsten Winkel der Welt zum Leuchten bringen. Vielerorts fühlte man sich freilich von der Flamme eher bedroht.

Die Zivilreligion schien instrumentalisiert zu werden zur Rechtfertigung einer aggressiven Außenpolitik. Bush hieß man einen Fundamentalisten und Gotteskrieger. Nun hofft die Welt, dass die Tage der amerikanischen Kreuzzüge vorerst vorbei sind. Die Zivilreligion wird aber auch unter Obama nicht verschwinden. Sie wird indes, nach allem, was man weiß, tatsächlich ein anderes Gesicht haben. Es wird ein freundlicheres Gesicht sein.

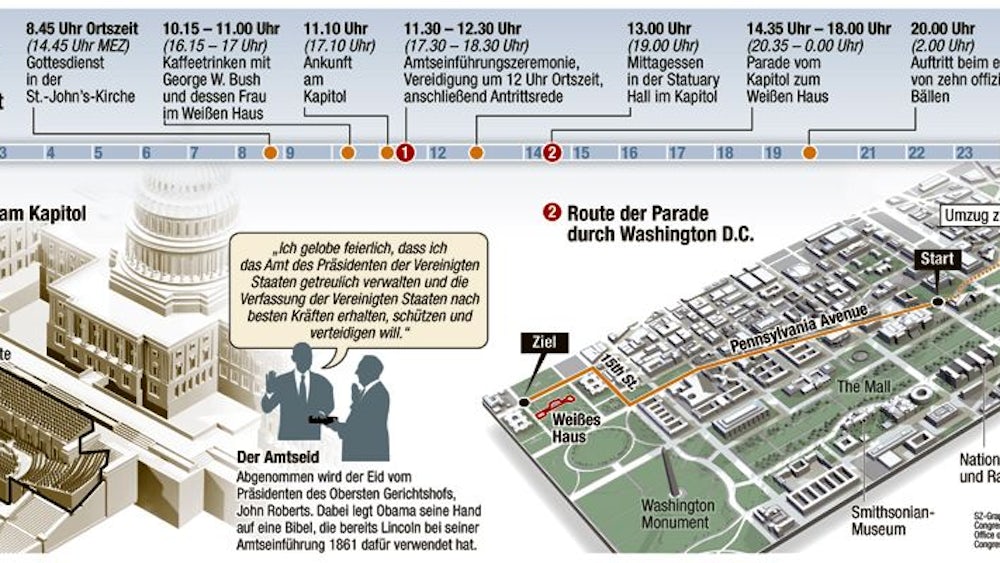

Washington wird zum Pilgerort: 5000 Toiletten-Häuschen, 8000 Polizisten, 10.000 Busse. Die Inauguration in Zahlen und Bildern.

Zivilreligion lässt sich kategorisieren, zumindest der Tendenz nach, auch wenn mancher Übergang fließend ist. Sehr frei nach einem Modell des eminenten Chicagoer Theologen Martin E. Marty können zwei Gegensatzpaare identifiziert werden. Die erste Unterscheidung betrifft eher Stilfragen. Die Zivilreligion kann in eine dezidiert christliche Sprache gekleidet sein, mit konkreten Bibelreferenzen und einem allgemein biblisch anmutenden Ausdruck.

Oder sie kann sich weltlicher Codes bedienen, der "Gemeinschaft" etwa, des "Geists" und der "Prinzipien". Die christliche Zivilreligion also wähnt Amerika auf "göttlicher Mission"; die säkulare Zivilreligion stützt einen "nationalen Auftrag".

Europa ignoriert das Missionsgerede - solange die Mission nicht stört

Die zweite Unterscheidung ist noch wichtiger. Sie betrifft den Charakter der Zivilreligion. Der erste Strang hier ist eine selbstkritische Zivilreligion der Verpflichtung und Verantwortung, die ständig überprüft, ob die Nation tatsächlich auf Gottes Seite ist.

Der zweite Strang ist eine selbstherrliche Zivilreligion der Begünstigung und des Vermögens. Sie mag durchaus hehre Ziele haben, glaubt Gott aber allzu gewiss auf der Seite der Nation. Die selbstkritische Variante also ermahnt die Nation; die selbstherrliche bestärkt sie bloß.

Ob ein Präsident seiner Zivilreligion ein christliches oder ein säkulares Gewand webt, hängt von seinen persönlichen religiösen Überzeugungen ab. In der Wahrnehmung Europas, dem öffentliche Spiritualität und politisches Pathos weitgehend fremd sind, ist das ohnehin zweitrangig.

Europa ignoriert das amerikanische Missionsgerede, solange es sich an der Mission selbst nicht stört.

Beispiel Bill Clinton: Der hatte, rein quantitativ, mindestens ebenso viel Religion in seinen Reden wie Bush. Aber das missfiel beim sympathischen Kosmopoliten Clinton und seiner überwiegend selbstkritischen Zivilreligion kaum jemand. Bush dagegen, dessen Zivilreligion von Guantanamo und Abu Ghraib als selbstherrlich entlarvt wurde, fehlte die Demut.

Ein Erlöser wie Lincoln

Ebenjene Demut, die Lincoln bewies, als er in besagter Rede, die Obama zur Inspiration studierte, daran erinnerte, dass beide Bürgerkriegsparteien, Norden und Süden, "die gleiche Bibel lesen und zum gleichen Gott beten".

Obama wird wie Lincoln ein Erlöser genannt. Man kann nicht behaupten, dass er sich wehrt gegen dieses Etikett, aber man muss ihm zugute halten, dass er als Redner mindestens ebenso den Verstand seiner Zuhörer anspricht wie deren Gefühl.

Der Kern seiner politischen Theologie sind die Motive der Erneuerung und der Perfektionierung des Bundes: die feste Überzeugung, dass die besten Tage Amerikas noch in der Zukunft liegen.

Aufgrund der Strahlkraft seiner Lebensgeschichte - des wundersamen Weges "eines dürren Jungen mit einem komischen Namen" - hat sich der erste schwarze Präsident diese Motive in besonderer Weise zu eigen machen können: "Die Kühnheit der Hoffnung" heißt seine Autobiografie, und damit ist das Grundthema seiner Rhetorik skizziert.

Natürlich steckt darin schwarze Befreiungstheologie, die Idee vom Leid in Ketten, die Jesus Christus eines Tages zerschlagen wird. Obama hat diese Idee genommen, vom afro-amerikanischen Kontext gelöst und auf die Vereinigten Staaten insgesamt übertragen. Obama verspricht, die Amerikaner in das gelobte Land zu führen, ein Land ohne Rassenhass und ideologische Grabenkämpfe.

Das Motiv der Einheit hat er schon 2004 bei der Rede auf dem demokratischen Parteitag, die ihn über Nacht bekannt machte, formuliert: Dass es nicht ein liberales und ein konservatives Amerika gibt, nicht ein schwarzes und ein weißes, sondern nur ein Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika.

Natürlich ergeht sich auch Obama in patriotischem Eifer, aber dieser Eifer hat Grenzen bei ihm: Amerika mag eine mystische Gemeinschaft sein, aber sie steht nicht über der Welt.

Große Worte, jubelnde Massen und erfrorene Kanarienvögel: Ein Rückblick auf die Amtsantritte wichtiger US-Präsidenten in Zitaten und Bildern. Von Barbara Vorsamer

Das hat Obama in seiner Berliner Rede deutlich gemacht: Dass Amerika kein eigenes Projekt betreibt, sondern dass die ganze Welt Partner dieses Projekts ist. Obama erinnert hier an Kennedy.

Nach seiner berühmten Wendung "Frage nicht, was dein Land für dich tun kann . . ." fuhr er fort: "Mitbürger der Welt, fragt nicht was Amerika für euch tun wird. Fragt, was wir gemeinsam tun können für die Freiheit der Menschen."

Was Bushs religiöse Rhetorik im Detail von der anderer Präsidenten unterschied, war die Vehemenz des Dualismus, mit der er alles Irdische in Gut und Böse, in Licht und Dunkel teilte.

Obama hat sich gelöst vom Manichäismus des Bush"schen Weltbilds, er hat sich auch gelöst von seinem Pastor Jeremiah Wright, der in seinen mit heiligem Furor gehaltenen Predigten Rassismus und Ungleichheit beklagte und schonungslos den Gegensatz zwischen Macht und Ohnmacht geißelte. Diese Rhetorik einte nicht, sie entzweite. Deshalb hat sich Obama von Wright distanzieren müssen.

Was wird Obama also für die amerikanische Zivilreligion sein? Wohl ein Aufbruch, und zwar ein zweifacher. Seine Zivilreligion wird säkularer sein als die christliche des George W. Bush. "Wir sind bereit, wieder zu glauben", rief Obama seinen Anhängern während des Wahlkampfes immer wieder zu. Das hieß: zu glauben an das Versprechen Amerikas.

Obama hat die Zivilreligion wieder geöffnet für all jene, die sich ausgeschlossen fühlten wegen ihrer nicht-christlichen Religion, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Präferenz. Der Bund Obamas soll kein elitärer Club sein. Seine Zivilreligion wird wahrscheinlich auch selbstkritisch sein.

"Ohne euch wird es den Wandel nicht geben", sagte er der jubelnden, vor Rührung weinenden Menge im Grant Park von Chicago am Abend seines Wahlsiegs. Es bedürfe jetzt eines "Geistes des Dienens und der Verantwortung", jeder einzelne müsse härter arbeiten für das Wohl aller.

Die Vertreter der selbstkritischen Zivilreligion nennt die Wissenschaft Propheten (im Gegensatz zu den selbstherrlichen Priestern), und das Problem der Propheten war stets, dass sie belehrend oder gar befehlend daherkamen. Jimmy Carter war so einer.

In seiner Malaise-Rede, eine einer puritanischen Jeremiade gleichende Klageschrift über den Abfall des Volkes vom Glauben, diagnostizierte er bei seinen Landsleuten eine "Krise des Selbstvertrauens". Die Wähler entschieden sich bei der Wahl 1980 dann nicht mehr für Carter, der die Nacht über Amerika bejammerte, sondern für Ronald Reagan, der ihnen den "Morgen" versprach.

Ein Mahner ist jetzt auch Obama: Die USA, warnt er, haben ihr Versprechen der Gleichheit nicht eingelöst. Aber dieser Mahner ist ein angenehmer, denn er klingt ermutigend und optimistisch: "Der Anstieg wird steil sein" zu einer "vollkommeneren Union", aber gemeinsam sei er zu nehmen.

Die Zivilreligion des Barack Obama wird jedenfalls nie wieder so rein sein und so gleißend wie an diesem 20. Januar 2009, zwölf Uhr mittags in Washington. In diesem Moment ist sie nur Verheißung. Mit den Jahren sind zivilreligiöse Verheißungen schon oft schal geworden in der amerikanischen Geschichte, und nur wenige, ganz wenige, wurden, wie jene Lincolns, in Stein gemeißelt.