Wie ist die Machtverteilung von Regierung und Opposition? Auf welche Weise wird der Wählerwille am besten abgebildet? Wie kommen auch kleine Parteien zum Zuge? Und welches System gewährleistet eine stabile Regierung? Welche Partei wieviel Macht hat, hängt selbst in parlamentarischen Demokratien nicht nur vom Wählerwillen ab - sondern auch vom Wahlrecht ( hier sehen Sie, wie der Bundestag zusammengesetzt wäre, wenn nach dem Wahlrecht anderer Länder gewählt würde). Über Missstände in diesem Bereich, über Ungerechtigkeiten und Änderungen wird daher erbittert gestritten

An diesem Mittwoch entscheidet nun das Bundesverfassungsgericht darüber, ob die umstrittene Reform des Bundeswahlrechts aus dem Jahr 2011 rechtens ist. Die Karlsruher Richter hatten 2008 vom Gesetzgeber eine Änderung gefordert, um dem verzerrenden Effekt des sogenannten negativen Stimmengewichts ein Ende zu bereiten. Die Regierungskoalition hatte daraufhin im vergangenen Jahr einige Änderungen beschlossen - allerdings gegen den Willen der Opposition. SPD und Grüne sowie mehr als 3000 Bürger zogen deshalb vors Karlsruher Gericht. Sie verlangen konsequentere Reformen.

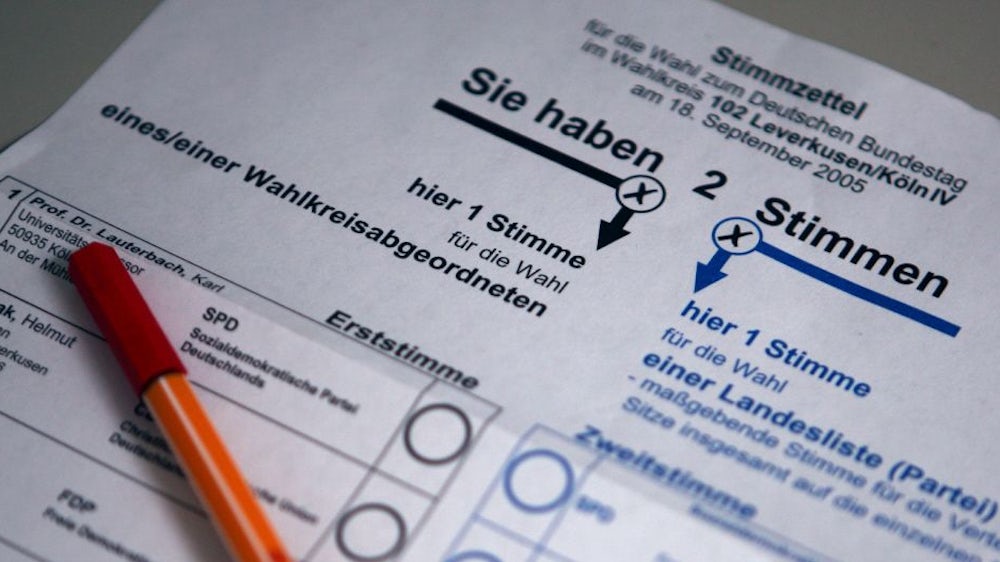

Ein Ausgleich der Interessen dürfte nicht einfach sein, eine einfache Lösung gibt es nicht. Das liegt auch in der Grundkonstruktion des deutschen Wahlsystems. Dabei wird versucht, die Vorteile der Verhältniswahl mit dem Mehrheitswahlrecht zu kombinieren: Einerseits soll sich möglichst jede Wählerstimme bei der repräsentativen Verteilung der Bundestagsmandate niederschlagen, andererseits sollen die Wähler besonders überzeugende Kandidaten in direkter Wahl bestimmen können. Zugleich werden über die Landeslisten der Parteien föderale Elemente berücksichtigt. Soweit die Theorie. In der Praxis führt dies jedoch zu Ungereimtheiten. Worum geht es?

Die wohl größte Ungerechtigkeit bildet ein paradoxer Effekt, bei dem die Wähler ausgerechnet der Partei schaden, die sie wählen. In diesem Extremfall führen mehr Wählerstimmen nicht zu einem zusätzlichen Mandat, sondern - ganz im Gegenteil - zu dessen Verlust. Die Stimmen erhalten also ein negatives Gewicht.

Grund dafür war bislang die Koppelung der Landeslisten der Parteien aneinander. So konnte ein Bundesland mit vielen Wählern aus einem anderen Bundesland ein Mandat abziehen, selbst wenn es in dem Bundesland mit den zusätzlichen Stimmen gar nicht für einen weiteren Bundestagssitz reichte. Besonders deutlich trat dieses Phänomen bei der Bundestagswahl 2005 auf, als die CDU in Dresden bei einer Nachwahl darum warb, bloß nicht von mehr als 42.000 Wählern gewählt zu werden, weil sie sonst einen Sitz verloren hätte.

Um diesem Dilemma zu entgehen, löste die Bundesregierung in ihrer Wahlrechtsreform im vergangenen Jahr die Verbindung der Landeslisten. Nach Ansicht derjenigen, die gegen das neue Gesetz klagen, hat die Regierung das Problem damit allerdings nicht aus der Welt geschafft, sondern nur durch ein neues ersetzt: Statt von dem Verhältnis der Wählerstimmen in den einzelnen Bundesländern soll die Zahl der Sitze eines Landes künftig an die Wahlbeteiligung gekoppelt werden.

Da diese in den einzelnen Bundesländern oft erheblich voneinander abweicht - vor allem im Osten liegt sie meist deutlich niedriger als im Westen -, kann es erneut zu einem negativen Stimmengewicht kommen, monieren Kritiker.

Das eigentliche Grundübel ließ die schwarz-gelbe Regierung in ihrer Wahlrechtsreform ohnehin unangetastet: die Überhangmandate. Zwar wurden sie vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2008 nicht explizit moniert, doch ermöglichen sie überhaupt erst, dass es zu einem negativen Stimmengewicht kommen kann.

Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei über die Erststimmen in einem Bundesland mehr Direktmandate erzielt, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil prozentual zustehen. Und genau an dieser Stelle konnte nun das negative Stimmengewicht entstehen: Wenn nämlich ein Bundesland über seinen hohen Wähleranteil Bundestagssitze aus anderen Ländern abzog, konnte es sein, dass diese wegen vieler Direktmandate im eigenen Land wirkungslos verpufften.

Doch Überhangmandate stehen noch aus einem zweiten Grund in der Kritik: Sie können das Wahlergebnis erheblich verzerren. War es dem Gesetzgeber in früheren Zeiten noch möglich, die zusätzlichen Bundestagssitze als "gewisse Schönheitsfehler", aber eigentlich zu vernächlässigenden Nebeneffekt des Wahlsystems zu betrachten, geht dies inzwischen nicht mehr.

Die Verbreiterung des Parteienspektrums in den vergangenen 20 Jahren hat nämlich zu einer stetigen Zunahme von Überhangmandaten geführt. Da selbst die großen Parteien mittlerweile bei den Bundestagswahlen eher Ergebnisse um die 30 als um die 40 Prozent erzielen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der Direktmandate die Zahl der Bundestagsmandate übersteigt, die über den Zweitstimmenanteil erzielt werden.

Während es bei Wahlen zwischen 1965 und 1987 insgesamt nur vier Zusatzmandate gab, stieg diese Zahl zuletzt auf den Rekordwert von 24 bei der Bundestagswahl 2009. Da alle zusätzlichen Bundestagssitze an die Union gingen, scheint es kaum verwunderlich, dass vor allem Sozialdemokraten und Grüne dagegen Sturm laufen, dass die Zusatzsitze im reformierten Gesetz unangetastet bleiben. Denn den Klägern zufolge entsprächen die 24 Mandate 1,6 Millionen zusätzlichen Wählerstimmen beziehungsweise vier Prozent der Abgeordneten.

Es scheint also nur eine Frage der Zeit, bis die Zahl der Überhangmandate fünf Prozent erreicht - und spätestens dann herrscht Handlungsbedarf. Das hatte das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber bereits 1997 aufgetragen. Politiker streiten allerdings darüber, wie dem Übel abzuhelfen ist. Kann die Lösung nur in einer kompletten Abschaffung der Überhangmandate bestehen oder sind auch Ausgleichsmandate oder fraktionsinterne Verrechnungen möglich?

Ein ebenfalls strittiges Thema betrifft die sogenannte Reststimmenverwertung, die mit der Wahlrechtsreform 2011 überhaupt erst geschaffen wurde. Nach dieser sollen künftig Wählerstimmen in den Bundesländern, die nicht für einen ganzen Bundestagssitz reichen, die also quasi übrig bleiben, bundesweit zusammengerechnet werden - und daraus weitere Mandate entstehen. Die schwarz-gelbe Koalition wollte damit nach eigener Aussage mehr "Fairness" gerade für kleine Parteien schaffen. Doch würde dadurch der Bundestag - über die Überhangmandate hinaus - zusätzlich vergrößert.

Nun muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob die 2011 verabschiedete Wahlrechtsreform gegen das Grundgesetz verstößt. In der mündlichen Verhandlung Anfang Juni hatten die Richter deutliche Zweifel geäußert, ob eine große Anzahl von Überhangmandaten zulässig sei. Die Entscheidung ist brisant - auch wegen des Zeitpunkts. Denn sollte der Zweite Senat das Wahlrecht für verfassungswidrig erklären, bliebe nur sehr wenig Zeit für eine Neuregelung. Spätestens im Oktober 2013 muss der nächste Bundestag gewählt werden.