Wie wird man Boxer? Man wird zum Beispiel Boxer, wenn man keinen Vater mehr hat, aber eine Mutter, die gelegentlich Männer mit nach Hause bringt. Wenn man also, als kleiner Junge, hinter einem Vorhang der winzigen Wohnung steht und die Geräusche hört, die diese Männer machen, wenn sie bei der Mutter sind: Dann ballt man die Faust, weil die Geräusche so klingen, als bräuchte die Mutter Hilfe.

Warum wird man Boxer? Es gibt viele Geschichten, die erzählen, warum einer Boxer wird, und wer glaubt, man würde Boxer, weil man damit viel Geld verdienen kann, hat diese Geschichten nicht gehört, oder er hat sie nicht verstanden. Tatsächlich ist Boxen immer auch eine Reaktion auf das, was in einem tobt und wühlt und wütet: der Schmerz, die Angst.

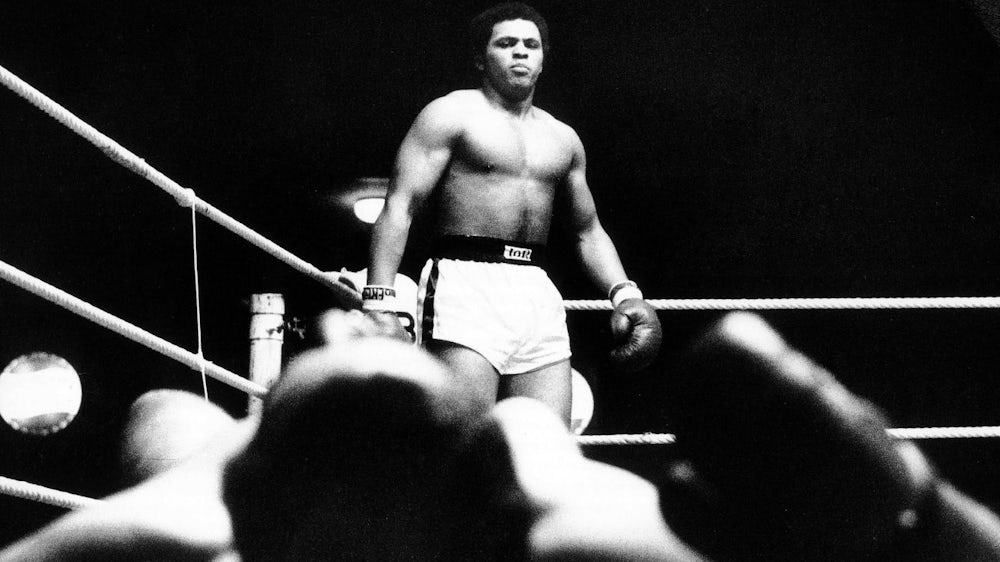

Charly Graf, das Kind hinter dem Vorhang, war Ein deutscher Boxer, so heißt die Dokumentation über sein Leben. Seine Geschichte ist eine typische Provinzgeschichte aus den Fünfzigern, Sechzigern. Ein Junge aus dem Mannheimer Scherbenviertel, den alle Neger nennen, weil damals noch jeder Neger sagte, der einen Schwarzen sah. Der Junge, Sohn eines amerikanischen Soldaten, boxt sich durch, er boxt sich hoch. Er boxt nicht nur, weil er nicht anders klargekommen wäre, er boxt auch, weil er es besser kann als alle anderen. Der Junge hätte ein Star werden können, der deutsche Ali, aber er wird es nicht, weil zum Leben im Ring immer auch gehört, sich fernzuhalten von denen, die am Ring sitzen und mitverdienen wollen an dem, der boxt. So war das westdeutsche Preisboxen in den Siebzigern: Hundert Jahre Zuchthaus auf den besten Plätzen im Publikum, faule Verträge, leere Versprechungen. Charly Graf hat den Kräften, die an ihm zerrten, nicht widerstanden. Er war zu jung und zu naiv. Er musste noch lernen.

Graf und Boock, ein ungleiches Duo

Der herausragende Dokumentarfilmer Eric Friedler - vor kurzem hatte er für einen Fernsehfilm Margot Honecker zum Reden gebracht - erzählt Grafs Leben, das eigentlich ein Klischee ist, aber zugleich das Gegenteil des Klischees. Graf landet im Knast, dort lernt er Peter Jürgen Boock kennen, den Terroristen. Boock sagt ihm, was er lesen soll, im Gegenzug bringt Graf ihm bei, wie man boxt.

Zwei sehr unterschiedliche Männer begegnen sich, bereichern einander, lernen voneinander. Charly Graf, der früher eher verwaschen vor sich hinbrubbelte, ist inzwischen auf seine Weise ein Mann des Wortes geworden. Er hat den Kampf nach allen Kämpfen angenommen, wurde Sozialarbeiter, seine Biografie hat sich gut verkauft, er hat die Biografie bei Lesungen selbst vorgestellt, junge Menschen saßen im Publikum und hörten ihm zu, den Mund stumm geöffnet. Weil Graf, Jahrgang '51, immer noch ein baumartig gewachsener Mensch ist, der von dem redete und über das sprach, was alle angeht: Schmerz. Und Angst. Und: wie man beidem begegnet.

Die Dokumentation ist gründlich, Friedler hat zahlreiche Weggefährten besucht. Sie ist trotzdem nicht ziellos ehrgeizig wie ähnliche Filme, denen es reicht, Zeitzeugenzitat an Zeitzeugenzitat zu hängen. Ein deutscher Boxer ist keine Sammlung, sondern eine schwebende und angenehm unsentimentale Philosophie. Über das Boxen. Über den Boxer Charly Graf, der das Glück gesucht, aber nie richtig gefunden hat. Über das Verlieren und Verlorengehen.

Charly Graf - Ein deutscher Boxer, ARD, 23:45 Uhr.