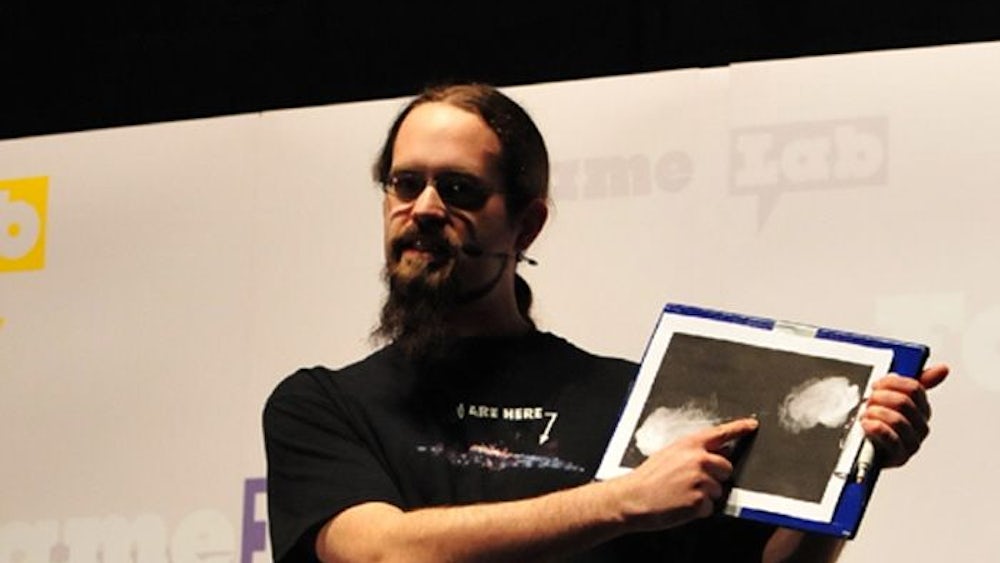

Zwei Minuten und 55 Sekunden braucht Matthias Rubart, um zu erklären, wie man mit einem Radio den Sternenhimmel beobachten kann. Der Kosmologe von der Universität Bielefeld kommt beim Finale des "FameLab" in Bielefeld mit einem Fernrohr und einem Radio auf die Bühne. "Was haben die beiden Dinger gemeinsam - außer, dass sie grau sind?", fragt er.

Genau drei Minuten stehen ihm zur Verfügung, um seinem Publikum zu veranschaulichen, was es mit Hintergrundstrahlung im Weltall, Quasi-Sternen und Radio-Teleskopen auf sich hat. Wie soll das reichen, um nicht weniger zu erklären als die Grundlagen der Weltraumbeobachtung per Radioteleskop?

Rubart greift zu einem einfachen Trick. Ein Beispiel aus der Alltagswelt, wie es jeder kennt, hilft den Zuschauern beim Einstieg in die Kosmologie: Rubart erzählt vom Rauschen im Radio, das zwischen zwei Frequenzen zu hören ist. Das ist auch eine Folge der Hintergrundstrahlung, die permanent aus dem Weltall die Erde trifft. Rubart schwenkt die Antenne hin und her, das Rauschen verändert sich. In der Forschung erfüllen sogenannte Radioteleskope diese Aufgabe. Sie fangen die Strahlung ein und zeichnen sie auf. Da unterschiedliche Himmelskörper unterschiedlich strahlen, ergibt sich ein Bild des Weltalls. Grundlagenforschung leicht gemacht.

Es gibt vielleicht angenehmere Aufgaben für einen Wissenschaftler an einem Samstagabend. Doch Rubart macht das Erklären hier Spaß. Und seine kleine Show begeistert Hunderte Zuschauer, die in den Bielefelder Ringlokschuppen gekommen sind, der normalerweise für Konzertbesucher seine Tore öffnet.

FameLab ist eine eigene Form, die nach ähnlichen Regeln wie die bekannteren Science Slams abläuft. Science Slam bedeutet übersetzt "Wissenschaftswettstreit". Die Teilnehmer haben dort zehn Minuten, um ihre Forschungen vorzustellen. Beim FameLab, das erstmals 2005 in England ausgetragen wurde, müssen die Kandidaten auf alle Hilfsmittel verzichten, die sie nicht mit sich herumtragen können. Und sie müssen sich noch erheblich stärker einschränken: Nach drei Minuten wird ihnen das Wort abgeschnitten - und ein Konkurrent ist an der Reihe.

Science Slams boomen derzeit in vielen großen Städten. Überall ist der Andrang groß. Doch woher kommt das wachsende Interesse an dieser Darstellungsform von Forschung? Der Wissenschaft hafte sonst häufig etwas "Dünnlippiges" an, erklärt der Chefredakteur des Magazins Geo, Peter-Matthias Gaede, im Gespräch mit sueddeutsche.de. "Sie erscheint wie in Trockenstarre und blutarm", stellt Gaede fest, der in Bielefeld in der Jury sitzt.

Doch die Teilnehmer von FameLab und anderen Spielarten der Science Slams wissen genau, dass sie sich der Mechanismen der Pop-Kultur bedienen müssen. Wichtig sind interessante Vergleiche, das Spiel mit den Emotionen und ein charismatisches Auftreten. Wer die Sympathien von Zuschauern und Jury bekommen möchte, muss auffallen, überraschen und zum Lachen bringen. So wie es Matthias Rubart macht, der an diesem Abend Dritter wird.

Dabei sieht Rubart nicht unbedingt so aus, wie man sich einen Entertainer vorstellt. Doch einmal auf der Bühne schafft es der 25-Jährige problemlos, die kompliziertesten Sachverhalte so herunterzubrechen, dass jeder der Anwesenden wenigstens eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, woran der Forscher arbeitet.

Dass ist keine Selbstverständlichkeit, im Gegenteil. Wie wenige Menschen diese Fähigkeit besitzen - oder nutzen -, darauf weist schon die geringe Zahl der echten oder sogenannten Experten hin, die zum Beispiel im Fernsehen wissenschaftliche Sachverhalte verständlich erklären.

"Voraussetzen darf ich bei den Famelab-Vorträgen eigentlich nichts, ich muss bei Null anfangen. Auch Fachwörter sind tabu", sagt Rubart über seine Strategie. Er versucht seine Hauptidee durch Alltagsvergleiche zu veranschaulichen - was nicht ganz einfach ist, wie er zugibt: "Ich bewege mich in einem Gebiet, für das man unglaublich viel Vorstellungskraft braucht. Deswegen muss ich mich mit dem behelfen, was wir sehen oder hören können." Und das ist nicht viel.

"Was heute an Innovationen vorgestellt wird, kommt oft aus einem für den Laien unsichtbaren Bereich. Hinter verschlossenen Labortüren wird an Dingen gearbeitet, die eigentlich wahnsinnig relevant sind", sagt Geo-Chefredakteur Gaede. Damit bringt er das Problem der wachsenden Entfremdung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auf den Punkt. "Wir brauchen offene Türen aus dem Elfenbeinturm heraus, durch die Wissenschaftler gerne gehen", formuliert es Gaede. Da bieten sich Science Slams und ähnliche Formate an.

Wer allerdings auf der Suche nach umfassenden Informationen ist, ist im Publikum eines solchen Slams falsch aufgehoben. Hier geht es ja darum, Wissen so zu verknappen, dass es jeder versteht. Die Vortragenden müssen Ungenauigkeiten zulassen, anders geht es nicht.

Wie verträgt sich der Anspruch des Wissenschaftlers mit der Rolle des Entertainers, die von ihm plötzlich gefordert wird? "Auf der Bühne muss man schon mal Fünfe gerade sein lassen", sagt Rubart. "Wenn ich ehrlich bin: Gewurmt hat mich das schon. Aber was soll ich machen - drei Minuten sind nun mal so wenig, dass ich mich nur auf eine Grundidee konzentrieren kann." Die Vorrunde gewann er mit einer Erklärung des Dopplereffekts - Lehrbücher brauchen dafür in der Regel sechs Seiten und mehr. Gaede bestätigt, "dass niemand von hier nach Hause geht und die Astrophysik in all ihren Facetten verstanden hat". Doch das sei auch nicht der Anspruch.

Für die Wissenschaftler sind die Show-Vorträge übrigens mehr als nur eine nette Abendbeschäftigung, Aufklärung oder Selbstdarstellung um ihrer selbst willen. Eine gute Platzierung der eigenen Arbeit in den Medien kann die persönliche Position stärken - etwa wenn es um die Einwerbung von Drittmitteln geht.

In Bielefeld gewinnt am Ende der Hamburger Physiker Carsten Graf von Westarp. Er hat erklärt, wie Supraleiter als Stromspeicher verwendet werde können. Als die Jury ihre Entscheidung bekanntgibt, jubelt das Publikum - auch wenn es vorher einen anderen zu seinem Liebling gekürt hat. Westarp wird im Juni im britischen Cheltenham gegen die Konkurrenz aus Europa, aber auch aus Ägypten, Israel und Hongkong antreten.

Wissenschaft taugt also als Abendunterhaltung - ohne dabei ihren Anspruch und ihre Ernsthaftigkeit zu verlieren. Die Gefahr besteht. Negative Beispiele gibt es sowohl im Fernsehen wie auch auf dem Zeitschriftenmarkt. Mit Hinweisen auf große Mysterien locken da manche Macher die Zuschauer oder Leser - und viele gehen ihnen auf den Leim. Eine Prise Verschwörung, ein bisschen Weltuntergang, das Ganze in eine Formel gepackt - und fertig ist die titeltaugliche Geschichte. Davon sind Science Slams und FameLab weit entfernt. Sie funktionieren tatsächlich als Scharnier und Kommunikationsplattform.

In einer Informations- und Wissenschaftsgesellschaft braucht es den Dialog zwischen Gesellschaft und Forschung. Beide Seiten sind voneinander abhängig. Dass die Begegnung Spaß macht, ist eine schlechte Nachricht für Kulturpessimisten. Und eine gute für alle anderen.