Starruhm genießt Sarah Palin auch als politisches Sternchen. Zur zurückgetretenen Kurzzeitgouverneurin und gescheiterten Vizepräsidentschaftskandidatin ist sie geschrumpft, doch die Wortführerin der amerikanischen Rechten ist sie geblieben. Diese Woche demonstrierte Palin einmal mehr ihren Einfluss auf die Opposition. Auf ihrer Facebook-Seite beklagte sie den Wertverfall des Dollar und geißelte die Schuldenpolitik von Präsident Barack Obama. Selbst einflussreiche Kongressabgeordnete bemühten sich, eiligst ihre Zustimmung zum Ausdruck zu bringen.

Der Dollar muss als Thema für die Wahlkampfschlacht um den Kongress herhalten, die im kommenden Jahr bevorsteht. Palin und ihre Gefolgsleute verstehen sich auf Emotionalisierung, und die Währung ist dafür besonders gut geeignet. Der Dollar ist mehr als ein Zahlungsmittel, er ist ein Symbol der amerikanischen Hegemonialmacht. Es erfüllte die Amerikaner mit Stolz, dass auf dem Höhepunkt der von ihnen verursachten Finanzkrise der Dollar als sicherer Hafen galt.

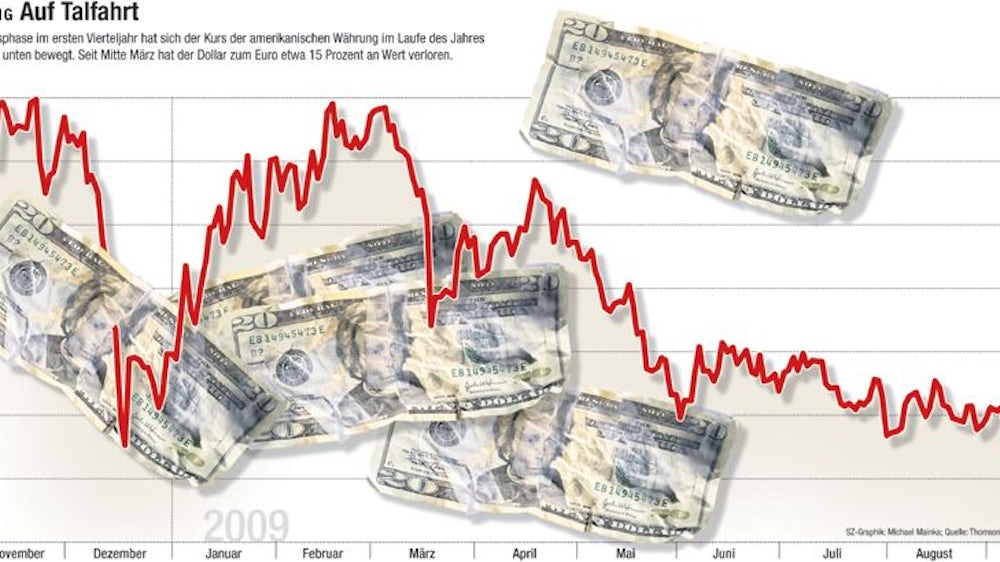

Als vor einem Jahr weltweit Börsen und Banken in die Knie gingen, flüchteten Investoren in US-Anleihen. Die amerikanische Währung schoss in die Höhe. Binnen weniger Wochen fiel der Euro von 1,60 Dollar auf 1,25 Dollar. Einige Experten sagten die baldige Parität voraus. Doch es kam anders. Dank des erfolgreichen Krisenmanagements der Regierungen stabilisierten sich die Finanzmärkte, der Appetit auf Risiko nahm zu und der Dollar sackte ab. Das verunsichert das patriotisch gesinnte Amerika.

Andere Prioritäten

Und die Regierung? Sie überlässt den Dollar seinem Schicksal, vorerst jedenfalls. Offiziell betonen Vertreter der Obama-Administration zwar, dass sie eine stabile Währung wollen. Erst vor ein paar Tagen sagte Finanzminister Timothy Geithner: "Es ist sehr wichtig für die Vereinigten Staaten, dass wir weiterhin einen starken Dollar haben. Wir werden alles dafür tun, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten." Doch eine Intervention zur Stützung des Dollar ist in Washington kein Thema.

Die Regierung hat andere Prioritäten, allen voran den Kampf gegen die Große Rezession. Fast 800 Milliarden Dollar hat sie ausgegeben, um die Konjunktur in Gang zu bringen und Arbeitsplätze zu schaffen. Dafür nahm sie ein Rekorddefizit in Kauf - und einen schwächeren Dollar. Denn so funktionieren die Devisenmärkte: Je höher sich Amerika verschuldet, desto schneller wachsen die Zweifel der internationalen Investoren am Dollar. Amerika gehört zu den wenigen Staaten, die das Privileg haben, Kredite in ihrer eigenen Währung aufnehmen zu können. Damit stehen ihnen grundsätzlich zwei Wege offen, um ihre Staatsverschuldung abzubauen: durch Haushaltskonsolidierung oder durch Inflation. Da Steuererhöhungen in Washington kaum durchsetzbar sind, hegen immer mehr Investoren den Verdacht, dass sich Amerika für die Inflation entscheiden könnte.

Theoretisch könnte die Notenbank einfach Dollar drucken, damit das Land seine Kredite abzahlen kann. Soweit wird es nicht kommen. Vorstellbar ist allerdings, dass Amerika einfach eine moderate Geldentwertung tolerieren würde. Auch das erleichtert die Rückzahlung von Darlehen. Gleichzeitig nützt es der Konjunktur, weil ein schwacher Dollar den Export belebt. Problematisch wäre die Dollarschwäche erst, wenn ausländische Investoren den USA nur noch zu hohen Zinsen Geld leihen würden. Die Amerikaner sind auf Geldströme aus dem Ausland angewiesen, weil sie mehr ausgeben als sie einnehmen.

Billiger Dollar, teure Exporte

Die Verlierer des schwachen Dollars sind bisher nur ausländische Investoren. Der Wert ihrer Dollar-Anlagen ist gesunken. Insbesondere in Asien wird die jüngste Entwicklung an den Devisenmärkten mit Sorge betrachtet. Mehrere asiatische Länder haben in dieser Woche den Dollar gestützt, um der eigenen Exportindustrie zu helfen. Denn ein billiger Dollar bedeutet, dass Importe für die USA teurer werden und ausländische Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das besorgt auch die Europäische Zentralbank und erklärt die Warnung vor starken Währungsschwankungen, die EZB-Chef Jean-Claude Trichet am Donnerstag ausgab.

Die Asiaten haben aber noch ein weiteres Problem. Sie haben große Teile ihrer Währungsreserven in US-Anleihen investiert. Sinkt der Dollar gegenüber ihrer eigenen Währung, schrumpft auch der Wert ihres Vermögens. Wichtigster Gläubiger der Amerikaner sind die Chinesen. Sie haben daher am meisten zu verlieren, wenn der Dollar fällt. Auch um dies zu verhindern, hat Peking seine Währung wieder fest an den Dollar gekoppelt. Doch solche Markteingriffe haben ihren Preis. China läuft Gefahr, Spekulationsblasen im eigenen Land aufzupumpen.

Die jüngste Kampagne von Sarah Palin dürfte in Peking genau verfolgt werden: Experten wie Darrell West von der Brookings Institution weisen darauf hin, dass ein innenpolitischer Streit um den Dollar die US-Währung weiter schwächen könnte. Palin und die ihr hörige Opposition schert das wenig. Die Republikaner hoffen, die Macht der Demokraten in Washington zu brechen. Und auch die Regierung hat andere Sorgen, solange die Wirtschaftskrise das Land im Griff hält.