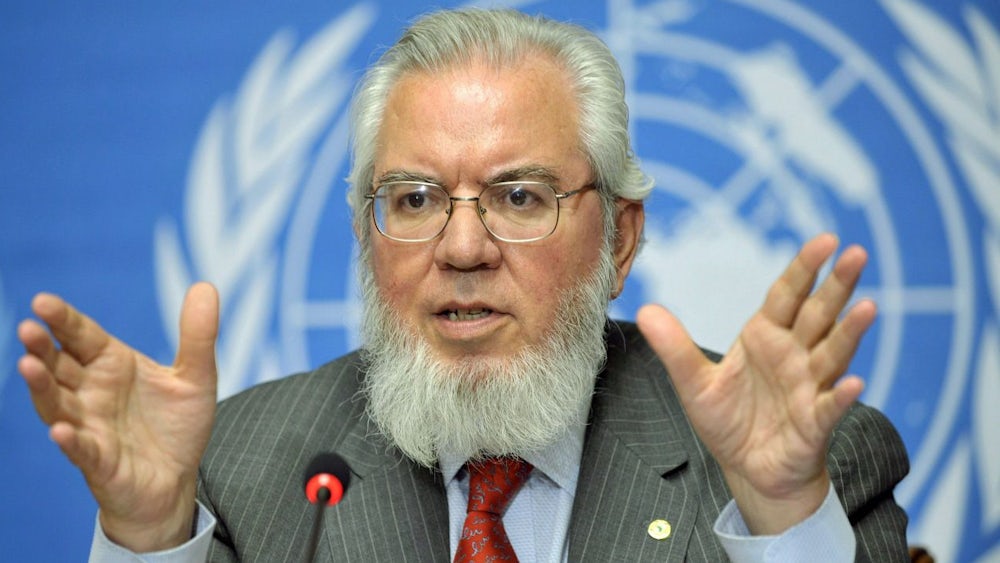

Der Chilene Juan Somavía ist seit 1999 Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf, einer Uno-Sonderorganisation.

Auch an diesem 1. Mai werden Zehntausende Menschen in aller Welt auf die Straßen gehen, um den internationalen Tag der Arbeit zu begehen. Nichts Neues also? Falsch. Viel Neues!

Die Wirtschaftskrise trifft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am härtesten. Wie im Brennglas wird deutlich, wie stark die Politik der vergangenen Jahrzehnte den Begriff der "guten, menschenwürdigen Arbeit" entwertet hat. So gilt Arbeit im gegenwärtigen Wachstumsmodell lediglich als Kostenfaktor. Dieser muss so gering wie möglich gehalten werden, um Wettbewerbsfähigkeit und Gewinne zu sichern. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden als Kreditnehmer betrachtet. Ihr legitimer Anteil an dem von ihnen - maßgeblich - mit geschaffenen Wohlstand in Form angemessener Löhne wird ihnen vorenthalten. Das Kapital hat die Oberhand.

Bei all dem wird übersehen, dass gute Arbeit die Basis persönlicher Würde, der Stabilität der Familien, des sozialen Zusammenhalts und Friedens und nicht zuletzt der Glaubwürdigkeit demokratischer Regierungsführung ist. Der Grundkonsens, dass Arbeit keine Ware ist, ist verloren gegangen.

Es ist also kein gewöhnlicher 1. Mai - anders als mächtige Interessengruppen glauben machen wollen. Sie wollen zurück zum Business as usual mit dem Argument, dies hier sei einfach nur eine von viele Krisen, die mit denselben Rezepten wie immer zu lösen sei. Falsch!

Sparpolitik hat Grenzen

Besonders deutlich wird dieser Trend in den Industrieländern, zuallererst in der Euro-Zone. Dort versucht die Politik gegen eine immer höhere öffentliche Verschuldung anzukämpfen - während sie immer größere soziale Defizite schafft. Diesen sollte man sich widmen!

Wenn etwa die Jugendarbeitslosenrate in Spanien und Griechenland bald 50 Prozent erreicht, wird offensichtlich, dass wir die Grenzen der durch Sparpolitik verursachten Rezession erreicht haben. Gerechtigkeit und Solidarität als grundlegende Werte der EU werden offenkundig ignoriert. Dabei handelt es sich um Werte, die in allen wichtigen europäischen Verträgen festgeschrieben sind. Auch die simple Wahrheit, dass zum Schuldenabbau Wachstum und Beschäftigung nötig sind, wird zu oft ausgeblendet - von einer Politik, die Geist und Inhalt ratifizierter ILO-Konventionen widerspricht und die die wesentliche Rolle, die sozialer Dialog gerade in Krisenzeiten spielen kann, missachtet.

Was wir brauchen, ist eine sozial verantwortliche Form der Haushaltskonsolidierung. In einer Demokratie ist es wichtiger, das langfristige Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, und hier gerade der schwächsten, zu erhalten - statt kurzfristig das Vertrauen der Finanzmärkte zu gewinnen!

Global gesprochen haben sich die meisten Großunternehmen ebenso wie das Finanzsystem von der Krise erholt, auch wenn manche "Experten" meinen, einige Banken seien noch "zu fragil". Die Regierungen stützen sie mit Milliarden Dollar und Euro, die den Arbeitnehmern verwehrt werden. Da ist es nur verständlich, dass viele Menschen am Tag der Arbeit das Gefühl beschleicht, sie seien zu unbedeutend und spielten - anders als Großkapital und Banken - für die Politik keine Rolle.

Was also tun? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das gegenwärtige globale Wachstumsmodell verändern müssen. Sicher, es ist ein Modell, das einen gewaltigen Reichtum geschaffen hat, aber dieser Reichtum konzentriert sich in den Händen sehr weniger. Anders, als man uns glauben machen wollte, führte es nicht zu einem sozial ausgewogenen Wachstum. Daran ist es gescheitert.

Was wir brauchen ist eine neue, andere Art von Wachstum, umweltbewusst und mit dem Menschen im Mittelpunkt. Das heißt ein Wachstumsmodell, dessen Hauptziel es ist, Wohlstand und Wohlergehen aller (!) Menschen zu mehren und Ungleichheit zu mindern; ein Modell, das seinen Erfolg an der Schaffung guter, qualitativ hochwertiger, menschenwürdiger Arbeit bemisst - statt an purem BIP-Wachstum.

Dazu gehört auch: Das Finanzsystem muss der Realwirtschaft dienen - statt mit dem Geld anderer Leute zu spielen. Banken müssen zu ihrer ursprünglichen, wertvollen Aufgabe zurückfinden, Unternehmen mit Krediten zu versorgen, damit diese investieren und Arbeitsplätze schaffen können. Beschäftigungs-, Sozial- und Umweltpolitik müssen den gleichen Stellenwert haben wie Finanz- und Wirtschaftspolitik. Das alles ist heute nicht der Fall.

Eine neue Ära sozialer Gerchtigkeit

Die Glaubenssätze des sogenannten "Washingtoner Konsenses", wonach gute, qualitativ hochwertige Jobs, soziale Absicherung und Arbeitnehmerrechte nichts als Wettbewerbsnachteile seien, haben sich als falsch erwiesen. Tatsache ist, dass die Länder, die nachhaltig in soziale Sicherheit, Bildung und Ausbildung investierten, ein stabileres Wachstum als andere aufweisen. Mehr noch: Viele sind dadurch wettbewerbsfähiger geworden und erholen sich schneller von der Krise als diejenigen Länder, die sich für einen rigiden Sparkurs entschieden haben.

Wir müssen hin zu einer Globalisierung, die fairer, grüner und nachhaltiger ist. Eine Globalisierung, die dem Streben der Menschen nach einem anständigen und würdigen Leben gerecht wird. Dazu gehört auch der Zugang zu anständig bezahlten Arbeitsplätzen und der Respekt vor Arbeitnehmerrechten. Genau auf diese Weise konnte in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten eine Mittelschicht entstehen. Und genau aus diesen Gründen ist jetzt vielerorts die Mittelschicht in Gefahr, dort, wo es ihr immer schwerer gemacht wird, gute, menschenwürdige Arbeit zu finden und einen Absturz in die Armut zu vermeiden.

Diese Sorge betrifft alle Länder, kein Land und keine Region kann sie alleine lösen. Daher brauchen wir eine neue Ära sozialer Gerechtigkeit, Kooperation, Dialog und vor allem: die Bereitschaft zu handeln und politische Führung - orientiert an menschlichen Grundwerten, wie dem Respekt vor der Würde der Arbeit und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.