So unterschiedlich also kann sie aussehen, die Zukunft. Mit großen Schritten durchmisst Lorin Sodell die lichtdurchfluteten Fertigungshallen, die er vor ein paar Jahren mitten in einen Kiefernwald im Südosten Virginias hat setzen lassen. Auf einem Gelände so groß wie 600 Fußballfelder fertigt der Triebwerkshersteller Rolls-Royce hier Turbinenschaufeln. Sodell, ein Zwei-Meter-Schlaks mit Schuhen so groß wie Baby-Badewannen, ist der Chef. Die Arbeit wird weitgehend von Robotern erledigt, ein paar gut ausgebildete Mitarbeiter überwachen sie. Der Hallenboden ist so sauber, dass man von ihm essen könnte.

200 Kilometer weiter nördlich, vor den Toren Washingtons, steht Justin Fishkin in einem tristen Geschäftshaus, so groß wie ein Aldi-Markt. Kabelschächte liegen offen, an vielen Stellen fehlt der Putz, es wird gemalert und gebohrt. Das Herz der Fabrik aber steht schon mittendrin: ein gewaltiger 3-D-Drucker mit den Ausmaßen einer Fertiggarage. Schon bald will Fishkin - klein, sportlich, Designerbrille - damit beginnen, hier Autos in Serie zu drucken: 50 statt bisher 20 000 Einzelteile, 50 000 freiwillige Designer im Netz statt Hunderte Angestellte. Der Firmenname Local Motors ist dabei Programm, denn in den ganzen USA, später weltweit, sollen Kleinfabriken entstehen, die binnen Stunden nach den Wünschen der Kunden Autos bauen: bestellen, drucken, abholen.

Sodell und Fishkin - sie sind die Gesichter einer modernen Industrienation, die sich nun auf der Hannover Messe präsentieren will. Dabei konnte man lange fragen, ob die USA überhaupt noch ein Industrieland sind, denn viele Amerikaner hielten das verarbeitende Gewerbe für einen Wirtschaftszweig von gestern, für eine Ansammlung niederer Tätigkeiten, die ein moderner Staat in die aufstrebenden Länder Asiens und Südamerikas delegiert. Die Zukunft, so schien es, gehörte den Dienstleistungen und der Finanzwirtschaft.

Noch in den 1950er-Jahren arbeitete jeder vierte Amerikaner im verarbeitenden Gewerbe - heute ist es nicht einmal mehr jeder zehnte. Ganze Branchen verschwanden, der Maschinenbau etwa, einst stolze Städte wie Pittsburgh und Cleveland versanken in Armut und Agonie. Mit dem Erstarken Chinas und dem Abschluss des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta beschleunigte sich der Trend noch. Allein zwischen 1989 und 2009 gingen fast sechs Millionen Industrie-Jobs verloren. Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes am Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt heute nur noch bei knapp zwölf Prozent - halb so hoch wie in Deutschland.

Und doch: Die Welt, die die Amerikaner in den Messehallen von Hannover errichtet haben, ist keine potemkinsche, denn es tut sich tatsächlich etwas im Land, wie etwa Siegfried Russwurm, Mitglied des Siemens-Konzernvorstands, festgestellt hat: "Man kann in den USA wieder über industrielle Fertigung reden, ohne als Ewiggestriger angesehen zu werden", sagt er. "Es gibt eine echte industrielle Renaissance."

Befeuert wird die Trendwende durch zwei Faktoren. Zum einen haben viele Firmen erkannt, dass die Massenproduktion, etwa in China, in Zeiten sich ständig verändernder Moden den Ansprüchen der Kunden an Qualität, Design und Lieferzeit oft nicht mehr gerecht wird. Hinzu kommt, dass qualifizierte Arbeitskräfte auch in Fernost immer teurer werden und es auch deshalb oft nicht mehr sinnvoll ist, halb fertige Produkte monatelang auf dem Meer hin und her zu schippern. Gleichzeitig macht der Öl- und Gas-Boom in den USA die Produktion daheim deutlich billiger.

Und zum zweiten: Ausgerechnet das Internet, die Zukunft also, hat der Vergangenheit neues Leben eingehaucht. So wichtig es nämlich künftig sein wird, Autos, Straßen, Maschinen, Häuser und Fabriken mit Elektrotechnik vollzustopfen, damit am Ende jeder mit jedem kommunizieren kann, so sehr hängen all die neuen Einkaufs-, Transport- und Energielösungen davon ab, dass es Waren gibt, die man einkaufen, transportieren und mit Energie versorgen kann. Mag also sein, dass mancher bald die Nase rümpfen wird, wenn er einen Rasierer oder Presslufthammer ohne Chip in die Hand bekommt. Umgekehrt gilt aber: Der Chip allein ist ohne Rasierer oder Hammer schlicht wertlos. Industrielle und digitale Wirtschaft sind somit keine Gegensätze, sie bedingen einander. Reale und virtuelle Welt verschmelzen.

Für diese neue beste aller Welten ist vielleicht kein Land so gut aufgestellt wie die USA. Der Gründergeist ihrer Bürger, ihre Bereitschaft, mit Traditionen zu brechen, ihre Computer-Begeisterung verschafft ihnen einen Startvorteil. 80 Prozent des Software-Umsatzes auf der ganzen Welt werden von Unternehmen erwirtschaftet, die ihren Hauptsitz in den USA haben.

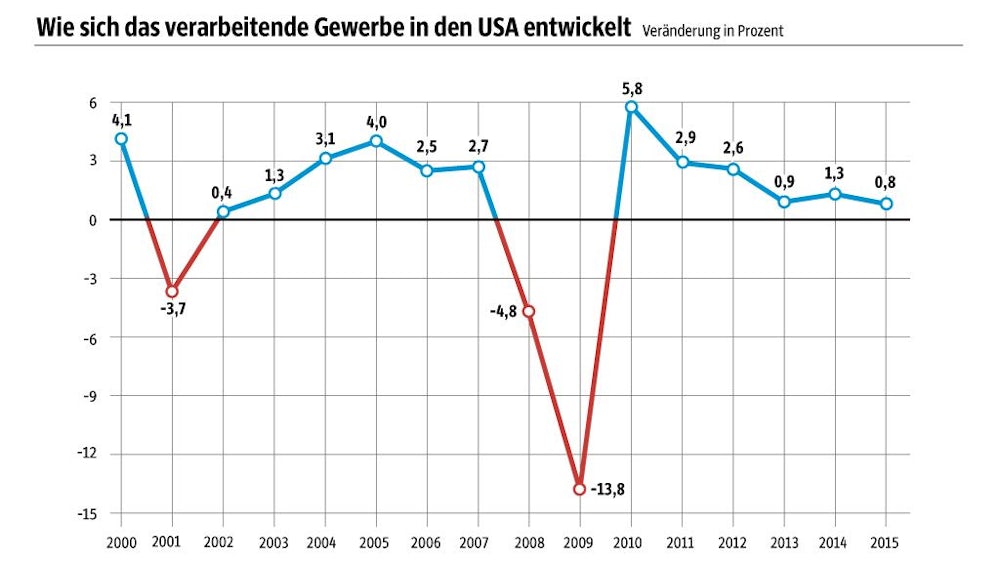

Absolut gesehen hat es - mit wenigen Ausnahmen wie der Rezession 2009 - keinen Einbruch der US-Industrie gegeben, sie ist nur langsamer gewachsen als andere Branchen. Joseph LaVorgna, USA-Chefvolkswirt der Deutschen Bank in New York, warnt denn auch davor, die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes nur am BIP-Anteil zu bemessen. "Das führt in die Irre. Viele Dienstleistungen hängen an der Industrie", sagt er. Seit 2010 wächst die Zahl der Industriearbeiter sogar wieder, Firmen wie der Aufzugbauer Otis, der Elektrogerätehersteller Whirlpool und der Baumaschinenriese Caterpillar haben Jobs in die USA zurückgeholt oder angekündigt, das zu tun.

Alle Probleme gelöst sind damit aber nicht. Zwar verdienen Beschäftigte im Schnitt 80 000 Dollar im Jahr und damit recht gut, einfache Arbeiten werden aber oft schlechter bezahlt als früher. Zugleich werden die Jobs immer anspruchsvoller. "Ein High-School-Abschluss reicht oft nicht mehr, um in der Industrie arbeiten zu können", sagt Joseph Moody, Präsident des Forschungszentrums CCAM, das Konzerne wie Siemens und Alcoa gegründet haben. "Wir steuern auf einen dramatischen Fachkräftemangel zu." Nach Schätzung des Branchenverbands NAM werden die 260 000 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes bis 2025 etwa 3,5 Millionen neue Mitarbeiter benötigen. Zwei Millionen Stellen, befürchtet man, könnten unbesetzt bleiben.