Selbst damals, Anfang der Achtzigerjahre, grenzte es an ein Wunder, dass ein Historienschinken, der mit einem solchen Übermaß an postmoderner Texttheorie und profunder kulturgeschichtlicher Gelehrsamkeit gespickt war, zum Weltbestseller avancieren konnte. Zumindest das Lesepublikum war noch kaum gewöhnt an die ironischen Maskenspiele der Pop-Literatur, als Umberto Eco mit "Der Name der Rose" das neben Patrick Süskinds "Das Parfüm" erfolgreichste und wirkmächtigste Buch schrieb, in dem sich der Zeitgeist ausformulierte. Der bis dahin auf larmoyante Innerlichkeitsprosa abonnierten Gegenwartsliteratur gab Eco eine neue Richtung, indem er das Individuelle und das Allgemeine in ein anderes Verhältnis setzte und die Historie als Echoraum des Nachdenkens über die Gegenwart rehabilitierte.

Dabei ist "Der Name der Rose" mit seinem barocken philosophischen und philologischen Überbau im Grunde ein Meta-Roman, ein Stück Lesestoff gewordene Theorie. Das Werk ist voller Vorbedingungen, voller intertextueller Beziehungen - und brachte daher alles andere mit als die idealen Voraussetzungen für einen Blockbuster.

Hauptsächlich Schriftsteller, nebenher Professor? Es war umgekehrt

Es war eben nicht nur der unwiderstehliche "Drang, einen Mönch zu vergiften", der den damals immerhin schon 48-jährigen Eco dazu bewog, als Romancier zu debütieren. Vielmehr wollte er nichts Geringeres, als den idealen postmodernen Roman zu schreiben, wie er in der "Nachschrift zum ,Namen der Rose'" ausführt - einem kleinen, nachgereichten selbstexegetischen Bändchen, das Eco 1983 dem italienischen Original von "Der Name der Rose" (1980) hinterher schickte.

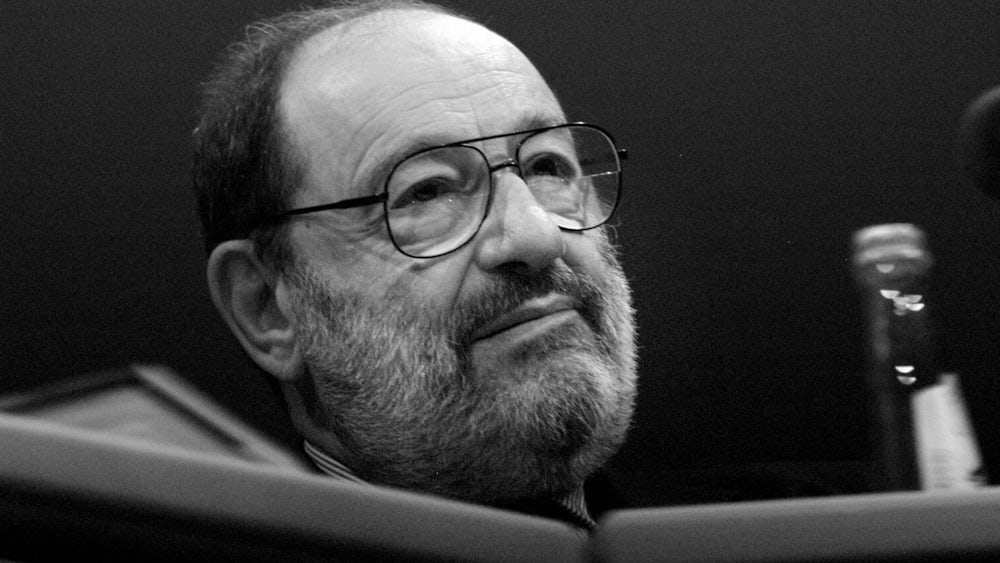

Häufiger liest man jetzt, Eco sei ein Schriftsteller gewesen, der im Nebenberuf Philosophie und Linguistik lehrte. Dabei war es genau umgekehrt. Vor Erscheinen von "Der Name der Rose" kannte man im universitären Umfeld seinen Namen durch einschlägige Werke zur Sprachphilosophie.

Der italienische Vorposten virulenter Denkrichtungen

Eco unterrichtete an der als links geltenden Universität von Bologna Semiotik und war, beeinflusst vom "linguistic turn" in der Philosophie einerseits und vom französischen Strukturalismus andererseits, so etwas wie der italienische Vorposten der seinerzeit angesagten und virulenten Denkrichtungen.

Als Theoretiker war er ein absolut schwindelfreier Akrobat auf dem Hochtrapez der Begriffsarbeit. Doch so mühelos er sich in der dünnen Luft der Abstraktionen zu bewegen verstand - seine Gedankenflüge waren stets abgesichert durch ein Wissen von enzyklopädischer Breite, als wäre er ein wiedergeborener Renaissance-Gelehrter. Seine universelle Bildung verlieh ihm, gepaart mit einer üppig sprudelnden Beredsamkeit, eine geistige Leichtfüßigkeit, die man lateinisch zu nennen geneigt ist, gäbe es diesen Typus des frei schwebenden, in alle Richtungen sich verströmenden Intellektuellen nicht auch in anderen Kulturen.

Der ebenfalls gerade verstorbene Roger Willemsen war vom selben Schlage - und sein Verlust auch deshalb so besonders schmerzhaft, weil er wie Umberto Eco nicht im Elfenbeinturm zu Hause war, sondern im öffentlichen Diskurs. Der Public Intellectual Eco intervenierte nicht zuletzt als Kolumnenautor in der Tageszeitung.

"Die Gegenwart kenne ich nur aus dem Fernsehen, über das Mittelalter habe ich Kenntnis aus erster Hand." Umberto Eco war mehr als ein Schriftsteller. Er war eine intellektuelle Instanz, weit über Italiens Grenzen hinaus.

Erst in späteren Jahren hat Eco sein Selbstverständnis als leicht dandyhafter Schmetterlingsjäger des kulturellen Lebens auch in seinem äußeren Habitus zum Ausdruck gebracht. Wenn er etwa, angetan mit Strohhut und Fliege, für Fotografen posierte, gab er den intellektuellen Buffo als idealtypisch mediterrane Einheit von Geistes- und Sinnenmensch.

Er, der so behände mit Begriffen jonglierte, betrat die Manege im Literaturzirkus, um als Poeta doctus all jene Denkfiguren und Theoreme zur anschaulichen Entfaltung zu bringen, die er als Professor verinnerlicht hatte. Schon der Titel von "Der Name der Rose" rekurriert auf die berühmte Balkonszene aus Shakespeares "Romeo und Julia" und erklärt die Differenz von Signifikant und Signifikat, sprachlichem Zeichen und Bezeichneten, zum klandestinen Generalthema des Romans.

Michel Houellebecq, Navid Kermani, Umberto Eco - diese Autoren haben das Jahr 2015 geprägt.

Die Idee vom potenziell unendlichen Irrgarten

Der labyrinthische Bau der Klosterbibliothek im Buch ist natürlich ebenso von Jorge Luis Borges, dem Säulenheiligen einer Vorstellung von der Welt selbst als Text, inspiriert wie von den Poststrukturalisten Gilles Deleuze und Felix Guattari. Eco greift hier zurück auf deren Idee vom Rhizom, einem wurzelartig wucherndem Netzwerk als potenziell unendlichem Irrgarten. Unendlich, weil es zwischen Zentrum und Peripherie keinen Unterschied kennt und das Verfahren von Trial-and-Error an ihm zuschanden geht.

Die Bibliothek steht hier für Wissen als unveräußerliches Herrschaftsinstrument und verweist auf das eigentliche Mordmotiv: eine verloren geglaubte Schrift des Aristoteles über die Komödie, die nicht an die Öffentlichkeit dringen darf, weil sich die katholische Kirche davon in ihrer Autorität bedroht sieht. Schließlich ist das Lachen Ausdruck von Anti-Dogmatik, meldet Zweifel und Widerspruch an, Widerstand gegen alles Systemdenken.

In Ecos Buch steckt eine radikale Absage an die Unschuld der Literatur

Und Eco machte sich zum lachenden Anwalt dieser Revolte, zum Komödianten der Philosophiegeschichte, der nicht nur die Kirche meinte, sondern auch alle Spielarten geschlossener Theoriegebäude, die nach dem Ende der großen Erzählungen dem Zerfall geweiht sind. Und noch ein zweiter Gedanke kommt hier zur Geltung: Indem Umberto Eco ein Buch zum Mordwerkzeug macht, ein Buch, dessen Seiten mit Arsen präpariert sind, so dass jeder, der sich über die verbotene Lektüre beugt, sich selbst vergiftet, jedes Mal, wenn er den Finger anleckt, um eine Seite umzublättern - dann ist das eine radikale Absage an die Unschuld der Literatur selbst.

Eco variiert im Roman die Überzeugung von Roland Barthes und seinen Schülern, dass künstlerische Werke eben nicht inkommensurabel sind, rein individuelle Hervorbringungen genialer Einzelner, der gesellschaftlichen Entfremdung und den Dispositiven der Macht entzogen. Das falsche Leben ist eben auch dem Ästhetischen eingeschrieben, weshalb es keinen Unterscheid gibt zwischen Sein und Schein, Kunst und Leben. Einen Text zu verstehen heißt, die Welt zu verstehen, und umgekehrt. Und wer liest, ist immer auch Opfer ideologischer Vergiftung - dafür sind die Arsenseiten ein Emblem. Eco, der allein in seiner Privatbibliothek 50000 Bände versammelte, ging es nicht um Bücher, es ging ihm um die Lesbarkeit der Welt.

Bildung ist bei Eco kein Ballast

Zum Glück aber muss man all das nicht wissen, um den Roman wertzuschätzen. Eco lässt erkenntnistheoretische Exkurse locker mitlaufen und verwandelt sie in den süffigen Stoff einer Spannungslektüre, die zugleich nachholende geistesgeschichtliche Vertiefung ist. Bildung ist bei ihm kein Ballast, sondern leichteste Beiladung, ja Auftriebskörper. Denn "Der Name der Rose" ist Gegenwartskritik im Gewand der Mönchskutte, aber der Roman ist vor allem auch ein Krimi, und das verbindet ihn mit anderen Schlüsselwerken der Postmoderne.

In David Lynchs Film "Blue Velvet" dient ein abgeschnittenes Ohr, ästhetisch gesprochen ein Fragment, als Metapher für jenes eklektische Epochenbewusstsein, das statt Ganzheitlichkeit nur noch Versatzstücke kennt und das die Postmoderne mit dem Barock verbindet. In Peter Greenaways Film "Der Kontrakt des Zeichners", der im selben Jahr ins Kino kam, in dem "Der Name der Rose" erschien und tatsächlich zur Zeit des Barock spielt, wird ein Landschaftszeichner zum ahnungslosen Dokumentaristen eines Mordkomplotts. Und auch bei Patrick Süskind muss ein genialer Parfümeur morden, um aus dem Körpergeruch der Leichen das Lebenselixier zu destillieren und damit den Gipfel seines Schaffens zu erreichen.

Im September 2015 erschien in Deutschland Umberto Ecos letzter Roman "Nullnummer". Im Interview sprach er damals über Nachrichten, das Lesen und die italienische Presse.

All diesen Werken ist eine extreme und empörungsfreie Künstlichkeit gemeinsam, sie sind Arbeiten eines neuen Manierismus, und in ihnen allen ist der menschliche Körper nur eine Matrix, der sich die strukturelle Gewalt der Verhältnisse einschreibt. Diese diese ziemlich provokante Aufkündigung des Autonomiegedankens war eine unerhörte Neuigkeit. Sie verabschiedete die säkulare Befreiungstheologie der Siebzigerjahre.

Umberto Eco hatte eben nicht nur einen raffiniert-doppelbödigen, ironisch gewitzten und mit allen Wassern der Theorie gewaschenen historischen Roman geschrieben, sondern er hatte das Lebensgefühl der Achtzigerjahre ähnlich pointiert ausformuliert wie etwas später beispielsweise Stephen Frears mit seiner Verfilmung des Romans "Gefährliche Liebschaften", der ebenfalls im historischen Kostüm daherkam - ist doch das Kostüm selbst schon Ausdruck von Uneigentlichkeit und listig bejahter Nicht-Identität.

Eco wird unvergessen bleiben

Umberto Eco, der geniale Architekt eklektisch-historischer Irrgärten, hat seiner ersten literarischen Schnitzeljagd weitere folgen lassen: "Das Foucaultsche Pendel" (1989) etwa, dessen Titel auch wieder eine Augentäuschung ist, verbirgt sich doch hinter der Figur des Physikers Léon Foucault der gleichnamige Denker Michel Foucault. Danach kamen "Die Insel des vorigen Tages" (1995), "Baudolino" (2001), "Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana" (2004) und zuletzt "Der Friedhof von Prag" (2010) heraus.

Diese Bücher waren allesamt postmoderne Scharaden im Spannungsfeld von Synkretismus, Wissenschaftskolportage und Verschwörungstheorie. Dass sie nicht mehr so populär wurden, wie es sein erstes war, hing nicht nur mit der zunehmend routiniert wirkenden Technik des Autors zusammen.

Vielmehr war es der sich wandelnde Zeitgeist, der aller historischen Kulissenschieberei bald schon wieder überdrüssig wurde und die Kunst des ironischen Pastiches als so abgeschmackt empfand wie Memphis-Möbel oder Karottenjeans. So wurde Umberto Eco selbst ein Opfer der ästhetischen Mode, die er miterfunden und entscheidend geprägt hatte. Als unvergleichlicher Spurenleser und philosophischer Meisterdetektiv wird er unvergessen bleiben.