Das Datum ist gut gewählt, der Jahrestag des Einmarschs deutscher Wehrmachts-, SS- und Polizeieinheiten in Österreich am 12. März 1938, genannt der "Anschluss". Er hatte sich angekündigt, auch bei einem Eliteorchester wie den Wiener Philharmonikern: Rund 25 Prozent der Orchestermitglieder waren schon vor 1938 der damals noch illegalen NSDAP oder parteinahen Organisationen beigetreten, rund 50 Prozent waren es bis 1945.

Nur zum Vergleich: Bei den Berliner Philharmonikern hatten nur 20 von 110 Musikern das Parteibuch. Erst jetzt, pünktlich zum Gedenktag, dokumentiert eine Wiener Historikergruppe die philharmonische Nazi-Vergangenheit, heute Abend läuft im Österreichischen Fernsehen dazu Robert Neumüllers Film "Schatten der Vergangenheit" (erst am 30. März im Kanal 3sat). Seit gestern Abend, nach einer Pressekonferenz in der Wiener Staatsoper, sind die Forschungsergebnisse auf der Homepage des Orchesters zugänglich.

Das Thema schwelte schon länger. Just im Vorfeld des berühmten "Neujahrskonzerts" der Wiener Philharmoniker hatte neulich der österreichische Historiker und Grünen-Abgeordnete Harald Walser das Orchester und seinen Vorstand Clemens Hellsberg angegriffen - sie verhinderten "seit Jahren eine kritische Aufarbeitung", öffneten "immer nur zum Teil" die Archive.

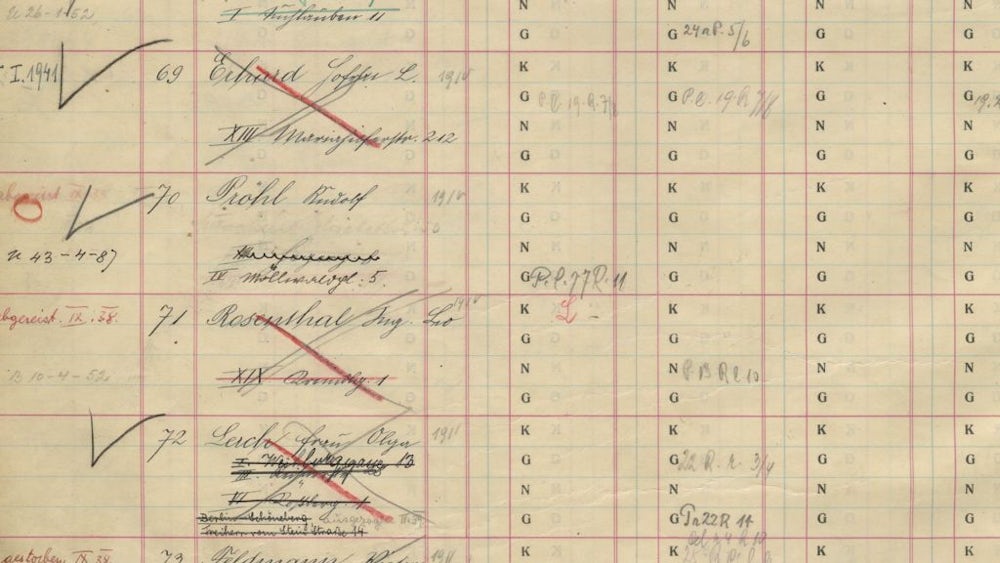

Österreichs Medien reagierten verstört, aber jetzt die Wende: Drei Historiker unter Leitung des Wiener Geschichtsprofessors Oliver Rathkolb haben die Rolle der Philharmoniker im NS-Staat gründlich durchforstet. Man grub sich in Dokumente ein, tauchte in die Kellerabteile der Wiener Staatsoper, wo die Philharmoniker als Opernorchester spielen, und fand dort alte Personalmappen der Mitglieder.

"Führertreu und gottbegnadet" heißt das Buch, mit dem Oliver Rathkolb vor Jahren "die Künstlereliten im Dritten Reich" erforscht hat. Der Titel spielt auf jene so genannte "Gottbegnadeten-Liste" von Goebbels und Hitler aus der Endphase des Krieges an, auf der rund tausend Künstler verzeichnet sind, die dem Regime "erwünscht", die vom Wehrdienst zu befreien waren.

Jüdische Musiker des Orchesters starben im KZ

Die Berliner und die Wiener Philharmoniker zählten dazu, auch die in Wien später so beliebten Dirigenten Karajan, Böhm, Schuricht, Krauss oder Knappertsbusch. Der Blick heute gilt aber besonders den NS-Opfern und den Exilanten. "Ich studiere eingehend die Theater- und Presseverhältnisse in Österreich. Besonders auch das Musikwesen in Wien. Eine katastrophale Bilanz! Fast nur Juden und Judengenossen . . ." Oliver Rathkolb zitiert Joseph Goebbels' Tagebucheintragung vom 17. März 1938.

Die Katastrophe nahm ihren Lauf: Alle jüdischen Musiker des Orchesters wurden sofort entlassen, fünf von ihnen kamen in Konzentrationslagern ums Leben, manchen gelang die Flucht. Eine Opferliste der Wiener Philharmoniker hatte übrigens der Geiger Clemens Hellsberg schon 1992 in seinem Buch "Demokratie der Könige" veröffentlicht. Doch der Blick gilt heute genauso den Tätern: Kontrabassist Wilhelm Jerger, ein SS-Mitglied, dem die Nazis die Orchesterführung übertrugen, gehörte noch zu den relativ "anständigen" unter den angepassten Musikern.

Ein Fanatiker im Nazi-System des Orchesters war der spätere Solo-Trompeter Helmut Wobisch, "der perfekte Netzwerker, ein unglaublich geschickter Machtmensch", so Historiker Rathkolb im SZ-Gespräch. "Er war mit seinem hohen SS-Rang der einzige, der für den Sicherheitsdienst der Nazis Spitzelberichte geschrieben hat." 1953 wurde er "entnazifiziert", als Mitläufer eingestuft.

Grotesk und zugleich makaber: Der große amerikanisch-jüdische Dirigent Leonard Bernstein hat, wenn er die Wiener dirigierte, Wobisch geschätzt, nannte ihn gern "mein liebster Nazi". Einziger Zeitzeuge heute ist der damals blutjunge Geiger Walter Barylli, ab 1941 Konzertmeister des Orchesters, der sich schamvoll erinnert: "Durch die unmenschlichen Nürnberger Rassengesetze sind Stellen frei geworden. Eine davon habe ich bekommen."

Unter den jüdischen Musikern, denen die Flucht gelang, befand sich auch der profilierte Geiger Arnold Rosé, der der Schwager Gustav Mahlers war.

Anders als in den Jahrzehnten des Verdrängens ist heute die Betroffenheit groß bei den Wiener Philharmonikern. Clemens Hellsberg, der Geschäftsführer, spricht gewiss für das ganze Orchester: "Wir können nicht sagen, die Uraufführung der Achten Bruckner, der Zweiten und Dritten Brahms, der Neunten Mahler, das waren wir. Aber 1938 bis 1945 - das waren die anderen. Das ist undenkbar."

Im Film "Schatten der Vergangenheit" gibt es dazu eine anrührende Episode: Bei einer Orchesterprobe zeigen die Musiker und ihr Dirigent Franz Welser-Möst genau jene Lücken auf, die der Ausschluss ihrer jüdischen Kollegen von einst geschaffen hat: Nacheinander erheben sie sich von ihren Plätzen und verlassen das Orchester.

Kontinuität ist ein gesellschaftliches Ziel, aber sie kann inhaltlich wie personell zu einer Hypothek werden: Nach dem Ende der Naziherrschaft wurden nur vier Musiker gekündigt, sechs wurden pensioniert, und mit den Neujahrskonzerten, einem Erbe der finsteren Jahre, erspielten sich die Musiker ihren Medienruhm weltweit.

"Wichtig sind die Grautöne"

Die Wiener Historiker erforschten nicht nur die Täter und die Opfer, zumal mit biografischen Einzelporträts, sie versuchten beispielsweise eine politische Deutung des philharmonischen Repertoires.

Und Oliver Rathkolb diente das aufgefundene Quellenmaterial auch dazu, den Ausschluss der jüdischen Sponsoren und des Publikums zu erhellen. Er plädiert als historischer Aufklärer für Maßhalten, nicht für Beschwichtigen: "Wichtig sind die Grautöne. Man muss wegkommen von Schwarz-Weiß-Bildern, alle Facetten gehören auf den Tisch gelegt - Menschen bleiben ambivalent, sie haben eine menschliche Seite."